Gemeinschaftsschule: Die achte Klasse ist die Hölle

Stellungnahme zum Artikel in ZEIT-ONLINE „Gemeinschaftsschule: Die achte Klasse ist die Hölle“, vom 10.11.2018.

Im Zeitungsbeitrag[1] wird die Frage gestellt: „Wie können wir es schaffen, dass auch bildungsferne Kinder höhere Abschlüsse schaffen? Die Antwort ist: Wenn alle auf eine Gemeinschaftsschule gehen. Es gibt auch Untersuchungen, die das belegen.“

Folgt man dem Link zu den Untersuchungen, so kommt man zu einer Pressemitteilung[2] über den Abschlussbericht zur Pilotphase der Berliner Gemeinschaftsschulen von Sen BJW, heute Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, vom 8.4.2016.

Die Senatorin für Bildung, Jugend und Wissenschaft, Sandra Scheeres, führt dazu aus: „Die Gemeinschaftsschulen erreichen eines ihrer wesentlichen Ziele, indem sie den Lernerfolg von der sozialen Herkunft wirksam entkoppeln. Bemerkenswert sind die Lernzuwächse der Schülerinnen und Schüler, die der Abschlussbericht den Gemeinschaftsschulen bescheinigt. Ich werde mich dafür einsetzen, dass das Angebot der Gemeinschaftsschulen in Berlin als besondere Ausprägung der Integrierten Sekundarschule dauerhaft verstetigt wird“.[3]

Hält man sich jedoch nicht nur an die von der Bildungsverwaltung gestaltete Pressemitteilung, sondern sieht sich die Studie umfassend an – zu der man aus der Pressemitteilung keinen Link erhält – bekommt man ein anderes Bild.

Der Abschlussbericht zur Pilotphase der Berliner Gemeinschaftsschulen[4] stellt einen Vergleich an zwischen Berliner Schülern einiger Gemeinschaftsschulen und Hamburger Schülern des ehemals gegliederten Schulsystems. Es findet also kein direkter Vergleich der verschiedenen Schulformen in Berlin statt. Von 24 Berliner Gemeinschaftsschulen nahmen nur 18 an der Befragung teil. Bei den beiden Lernstandserhebungen wurden aber nur noch 10 Schulen einbezogen. Es werden keine Erklärungen für die jeweiligen Auswahlkriterien gegeben. Somit kann man die Frage stellen, wie repräsentativ die Ergebnisse sind, auf die sich Frau Scheeres beruft.

Was die Senatorin verschweigt, ist: Mehr als die Hälfte der befragten Lehrkräfte bewertet in der Studie den Unterricht in heterogen zusammengesetzten Klassen mit Schülern mit „sonderpädagogischem Förderbedarf – in Bezug auf Lernen, Sprache, sozial-emotionale Entwicklung, Hören, Sehen, geistige oder körperliche Behinderung“ – als Unterrichtsbeeinträchtigung. Fast zwei Drittel nennen „Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Leistungsfähigkeiten“ als weitere Beeinträchtigung im Unterricht (Abb. 40, S. 63, Abschlussbericht, mit deutlich zunehmender Belastung von 2013 zu 2014).

Diese erhöhten Anforderungen berichtet auch im Zeitungsbeitrag Lehrer Ryan Plocher: „Aber wir arbeiten unter zunehmend schwierigen Bedingungen: Vor vier Jahren hatten wir noch ein Kind mit Förderstatus pro Klasse, heute hat eine Kollegin sieben, eine andere acht Kinder mit Förderstatus. Die Verordnung gibt ein Maximum von vier vor, aber das wird immer überschritten.“ Seine Erklärung ist: „Weil kaum Kinder mit Förderstatus an Gymnasien sind.“

In Anbetracht der politisch gewollten und tatsächlich wachsenden Heterogenität in den Schulklassen wird nun mit dem Konzept der Gemeinschaftsschule die strittige Schlussfolgerung abgeleitet: Unterricht müsse eine weitgehende Individualisierung ermöglichen.

Obwohl bereits durch mehrere Studien (Hattie, Lipowsky, u.a.)[5] nachgewiesen, ist die von der Gemeinschaftsschule propagierte Individualisierung des Unterrichts durch Lernarrangements, z.B. durch Werkstatt- und Wochenplanarbeit, Arbeit im Lernbüro und im offenen Lernen nicht die Problemlösung. Diese Vorgehensweise des individualisierenden und selbständigen Lernens läuft Gefahr, dass insbesondere Schüler mit schwächeren und ungünstigeren Voraussetzungen nicht angemessen gefördert werden. Die Schere zwischen leistungsstärkeren und -schwächeren Schülern klafft weiter auseinander.

In der Studie berichten zwei Teams der Gemeinschaftsschulen von gravierenden Problemen, mit denen sie täglich konfrontiert sind: „Die Schülerinnen und Schüler liegen nach Aussagen der Lehrkräfte sowohl hinsichtlich ihres fachlichen Kenntnisstandes als auch ihrer methodischen und motivationalen Voraussetzungen weit hinter den Anforderungen. Es ist die Rede von enormen Wissenslücken, sprachliche Fähigkeiten und grundlegendes Abstraktionsvermögen seien kaum ausgeprägt“ (S. 144).

Weiter werden die Lehrkräfte zitiert: „Ich bin wirklich entschieden der Meinung, es kommt viel zu wenig dabei raus, bei der Lernwerkstatt. (…) für den Schüler, der mit einer gewissen Allgemeinbildung nach der zehnten Klasse die Schule verlässt, finde ich, ist die Allgemeinbildung ganz schön klein. Da würde ich mir mehr wünschen“ (S. 149).

Es wird weiter berichtet: „deutlich ist in einigen Interviewgesprächen, dass die Lehrkräfte den Eindruck haben, das schulische Konzept [der Gemeinschaftsschule] habe Vorrang vor dem, was aus ihrer fachlichen Einschätzung die Schülerinnen und Schüler können und brauchen“ (S. 160).

Darüber ist in der eingangs erwähnten Pressemitteilung von Senatorin Scheeres nichts von dem, was die Lehrkräfte in ihrer täglichen Unterrichtsarbeit bewegt, zu lesen. Es wird übergangen.

Zeitweise parallel zur Pilotphase der Gemeinschaftsschule verlief in Berlin auch die Neustrukturierung des Sekundarschulwesens. Das Land Berlin hat die allgemeinbildende Sekundarstufe I zum Schuljahresbeginn 2010/11 von einem fünfgliedrigen auf ein zweigliedriges System umgestellt (neu geschaffene Integrierte Sekundarschule (ISS) und Gymnasium).

Eine zentrale Zielsetzung der Neustrukturierung des Berliner Sekundarschulwesens war die Erhöhung des Anteils der Schülerinnen und Schüler, die die Schule mit der allgemeinen Hochschulreife – dem Abitur – abschließen sollen. Erreicht werden soll dieses Ziel vor allem über eine Erhöhung der Abiturientenquote im nichtgymnasialen Bereich, sprich an den neu geschaffenen Integrierten Sekundarschulen (ISS) und den Gemeinschaftsschulen.

Im Ergebnisbericht der BERLIN-Studie[6] zum zweigliedrigen Berliner Sekundarschulsystem ist zu lesen: „Die Anteile der Schülerinnen und Schüler, die die formalen Voraussetzungen zum Übergang in die gymnasiale Oberstufe erfüllen, haben […] deutlich zugenommen. Im nichtgymnasialen Bereich fand sich ein Anstieg von 24 auf 41 Prozent. Der Anstieg fiel sowohl an Schulen ohne als auch mit am Schulstandort vorhandener gymnasialer Oberstufe erheblich aus“ (S. 486).

Die Pressemitteilung der Bildungsverwaltung zur BERLIN-Studie vom 15.03.2017 hat genau diesen Satz besonders hervorgehoben: „Die Studie attestiert dem innerhalb weniger Jahre vollzogenen und weithin akzeptierten Wechsel der neuen Schulstruktur zahlreiche positive Entwicklungen. So wurde zum Beispiel die Anzahl der Schulen mit einem hohen Anteil von Schülerinnen und Schülern, die aufgrund sehr schwacher Leistungen und ihres soziokulturellen Hintergrunds geringere Aussicht auf Bildungserfolg haben, reduziert.“

Genau dieser Aussage widerspricht die Studie des Wissenschaftszentrums für Sozialforschung Berlin (WZB) vom Mai 2017: „Ob mit der Schulstrukturreform langfristig auch eine pädagogische Veränderung einhergeht und mehr Schüler*innen aus sozial benachteiligten Schichten zu einer höheren Bildung herangeführt werden können, ist noch eine offene Forschungsfrage. Das neue Berliner Schulsystem hat aber in Bezug auf die soziale Durchmischung fünf Jahre nach der Reform noch zu keiner wesentlichen Veränderung geführt und das alte Schulsystem wird mit Blick auf die soziale Durchmischung unter einem neuen Namen fortgeführt.“[7]

Folgt man dem Text der BERLIN-Studie weiter, so werden auch dort die „zahlreichen positiven Entwicklungen“ und der vorgegebene „Bildungserfolg“ erheblich relativiert. In der Studie wird weiter berichtet, dass sich die Leistungen der Schüler nicht verbessert haben, sondern die Anforderungen für das Abitur gesenkt wurden. Zu lesen ist:

„Gleichzeitig hat sich das mittlere Leistungsniveau der Schülerinnen und Schüler im nichtgymnasialen Bereich kaum verändert“ (S. 486).

„Die Befunde [geben] somit durchaus Anlass zu der Annahme, dass die Vergabe der Übergangsberechtigung in […] der neu strukturierten Berliner Sekundarstufe nur sehr eingeschränkt mit dem erforderlichen Leistungsniveau zum erfolgreichen Durchlaufen der Oberstufe einhergeht. Das Erreichen hinreichender Leistungsstandards scheint somit im Zuge der Öffnung von Bildungswegen im vorliegenden Fall zumindest in Teilen fraglich“ (S. 487).

Weiter wird bestätigt, „dass schulstrukturelle Merkmale bzw. [schulische] Veränderungen für das Leistungsniveau von Schülerinnen und Schülern eher von nachrangiger Bedeutung und stattdessen lernprozessnähere Aspekte wie die Unterrichtsqualität ausschlaggebend sind (z. B. Hattie, 2009)“ (S. 498).

Die Studie stellt fest: „Zu den drängendsten Aufgaben und Herausforderungen im neu strukturierten Berliner Sekundarschulwesen“ zählen „Maßnahmen zur Sicherstellung hinreichender Leistungsstandards und vergleichbare Bewertungsmaßstäbe beim Erwerb der Oberstufenzugangsberechtigung“ (S. 488) und

„Kompetenzarmut ist nach wie vor eine der größten Herausforderungen des Berliner Schulsystems“ (S. 483).

Festzuhalten ist, dass die deutliche Erhöhung der Vergabe der Oberstufenzugangsberechtigung sowie die Steigerung der Abiturientenquote nachweislich nur mit einer Minimierung der Leistungsanforderungen einhergehen.[8]

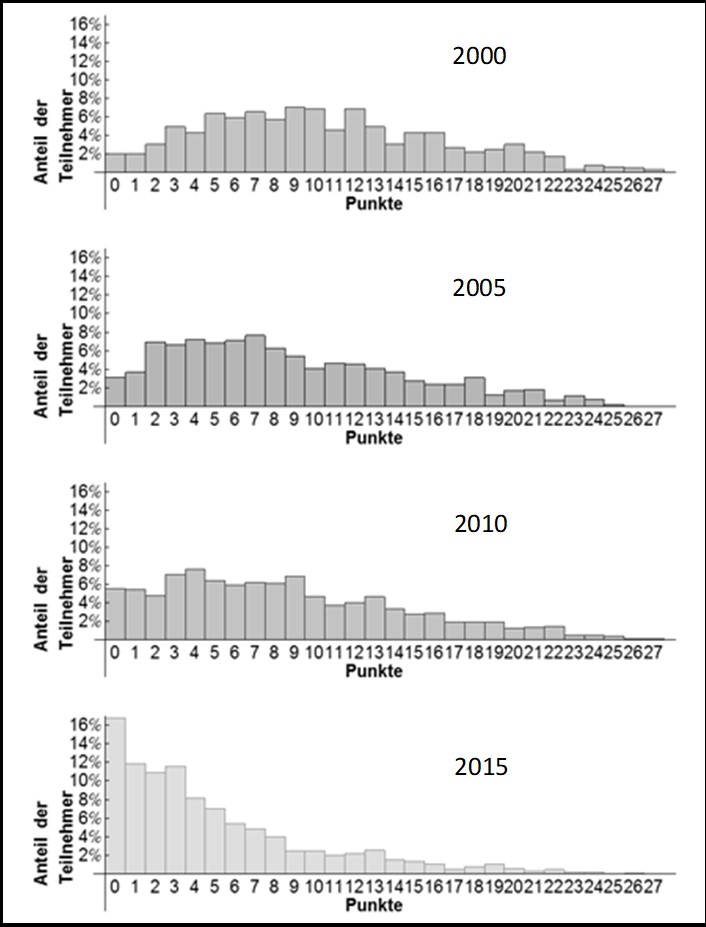

Diese Aussage wird durch eine aktuelle Studie der Professoren Schwenk und Kalus, Beuth Hochschule für Technik Berlin, bestätigt[9] [siehe ausführliche Darstellung der Studie im nachfolgenden Webbeitrag]. Sie schreiben:

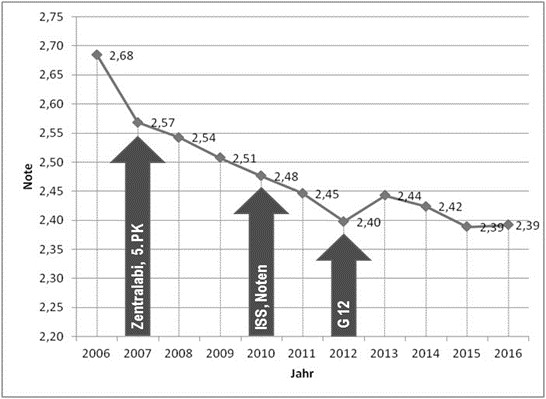

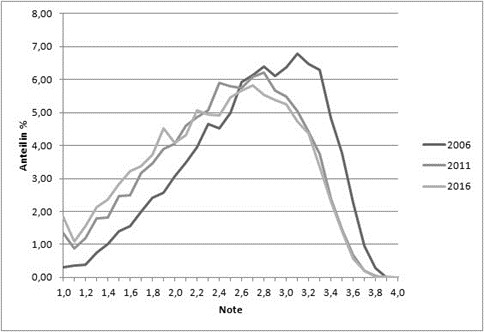

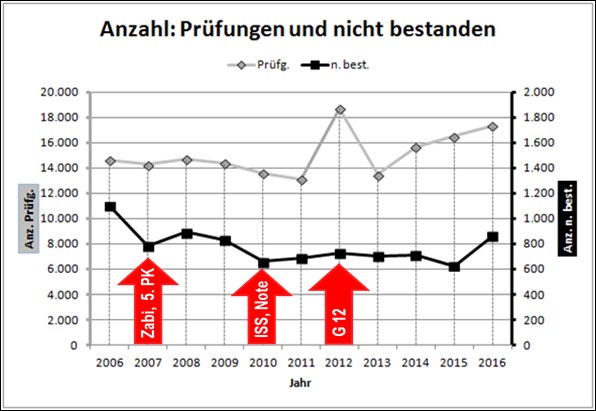

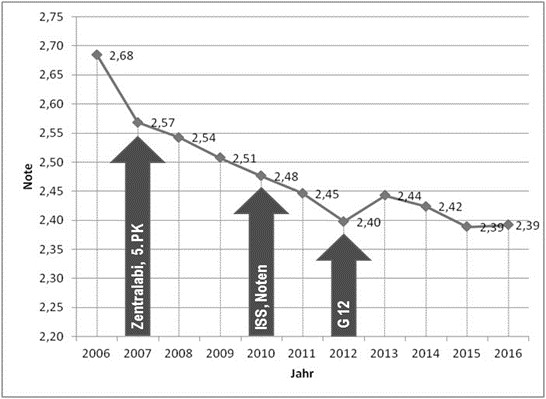

„Eine Auswertung der Abiturdaten [KMK] in Berlin zeigt für den Zeitraum von 2006 bis 2016 eine deutliche Verbesserung der Abiturergebnisse bezogen auf die Parameter Durchschnittsnote, Anteil der Einsen und Zahl der nicht bestandenen Prüfungen. Genauer heißt das, die Anzahl der Abiturprüfungen nimmt über die Jahre zu, gleichzeitig sinkt die Zahl der Durchgefallenen, verbessert sich der Notendurchschnitt eines Abiturientenjahrgangs und erhöht sich der Anteil der Prüflinge, die die Bestnote 1,0 erreichen.“

Abiturnoten und besondere Veränderungen im Berliner Schulsystem

In der Abbildung 1, und nur diese soll hier dargestellt und beschrieben werden, sind die Durchschnittsnoten der bestandenen Abiturprüfungen eines Abiturjahrganges an Gymnasien, Gesamtschulen, ab 2010 Integrierte Sekundarschulen (ISS) und beruflichen Schulen von 2006 bis 2016 festgehalten.

„Die Kurve zeigt einige Auffälligkeiten, die sich mit Änderungen im Berliner Schulsystem erklären lassen. Die starke Verbesserung der Noten im Jahr 2007 fällt mit der Einführung der fünften Prüfungskomponente (5. PK) und der Einführung des Zentralabiturs zusammen. Die fünfte Prüfungskomponente besteht aus einer Präsentation über ein selbstgewähltes fachübergreifendes Thema, die seit 2013 durch eine Facharbeit im Umfang von fünf Seiten ergänzt werden muss.

Die Handreichungen der Berliner Senatsverwaltung für Lehrer zur 5. PK bestätigt die Verbesserung der Noten, dort heißt es gleich im 2. Satz des Vorwortes „In diesem Prüfungsteil erreichen Schülerinnen und Schüler im Durchschnitt bessere Leistungen als in den übrigen Prüfungsfächern.“[10] Im Jahr 2013 lag die durchschnittliche Bewertung der 5. PK mit 10,4 Punkten deutlich über den der anderen mündlichen oder schriftlichen Prüfungen mit Durchschnitten von 7,9 bis 8,7 Punkten.“[11]

Weiter wird von der Bildungsverwaltung in der Handreichung argumentiert, dass die Abiturienten „sich in Arbeitstechniken und Arbeitsweisen üben, die sowohl die Universitäten als auch spätere Arbeitgeber als wichtige Voraussetzungen für erfolgreiches Handeln betrachten.“[12] Die Beobachtungen in der Studieneingangsphase entsprechen nachweislich nicht dieser Aussage.

Dies entspricht der Studie der Beuth Hochschule: „Im Jahr 2010 gab es zwei Veränderungen. Zum einen wurden die Integrierten Sekundarschulen (ISS) eingeführt, die die Haupt-, Real- und Gesamtschulen in Berlin zusammenführten und die auch zum Abitur führen können. Zum anderen wurde der Notenschlüssel verändert. Die Hürde zum Bestehen wurde von 50% auf 45% der erreichbaren Punkte abgesenkt und der gesamte Notenschlüssel wurde entsprechend angepasst. Diese Änderungen führten aber nicht zu einer besonders auffälligen Verbesserung der Abiturdurchschnittsnote des Jahrgangs 2010.

Im Jahr 2012 war der doppelte Abiturientenjahrgang. In Berlin gilt die Verkürzung von 13 auf 12 Schuljahre nur für die Gymnasien. An den IS-Schulen wird das Abitur weiterhin nach 13 Jahren abgelegt. D. h. die stärkeren Gymnasiasten waren im doppelten Abiturientenjahrgang 2012 überproportional vertreten. Im darauffolgenden Jahr 2013 war das Verhältnis wieder normal und dementsprechend sind die Noten von 2013 und 2011 eher vergleichbar.“

Was bleibt nach eingehender Prüfung der Ergebnisse des Abschlussberichts zur Pilotphase der Berliner Gemeinschaftsschulen sowie der BERLIN-Studie zur Schulstrukturreform übrig?

In den Pressemitteilungen der Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) lesen wir von „der erreichten Entkopplung von Lernerfolg und sozialer Herkunft“, den „zahlreichen positiven Entwicklungen“ der Schulstrukturreform, der „Erhöhung der Abiturquote“ und der vollmundigen Feststellung: „Die Berliner Schule ist für kommende Herausforderungen gewappnet.“

Auch in Berlin sind Pressekonferenzen „wohlgeplante Inszenierungen“. Die Politiker, deren Staatssekretäre und Pressesprecher arbeiten zielgerichtet daran, „nicht über das reden zu müssen, was sie schlecht aussehen lässt“. Es wird im Vorfeld daran gefeilt, dass nirgendwo ein kritisches Wort in der Pressemitteilung steht, „das Versäumnisse der Bildungspolitik anzeigen könnte.“[13]

Es drängt sich die Frage auf, ob Schule, statt sich in ständig neuen Reformanstrengungen aufzureiben, sich nicht auf ihre Kernaufgaben konzentrieren sollte. Dies wird durch den Erziehungswissenschaftler Prof. Andreas Helmke verdeutlicht:

„Eine der zentralen Botschaften [des Bildungsforschers] Hattie[14] ist, dass strukturelle, organisatorische und finanzielle Faktoren Oberflächenmerkmale sind, die per se nicht oder nur wenig lernwirksam sind – im Gegensatz zu den besonders effektiven Tiefenmerkmalen der Unterrichtsqualität. Das spricht nicht gegen die Gemeinschaftsschule, es dämpft nur den unangebrachten Optimismus, das Errichten einer solchen Schule sei schon eine Art Garantie für den Erfolg. Wie gesagt, auf die Lehrer und auf den Unterricht kommt es an! Mit anderen Worten: Intensives Lernen in einem förderlichen Klima, verbunden mit hohen Erwartungen und vielfacher Schüleraktivierung ist prinzipiell in jeder Schulart möglich. […] Die Hauptsache ist die Qualität des Kerngeschäfts!“[15]

Eine weitere zentrale Aufgabe in Berlin ist, Verantwortung zu übernehmen für die erschreckend hohe jährliche Zahl von Jugendlichen ohne Schulabschluss[16] – an der die Schulstrukturreform und auch die Gemeinschaftsschule nichts geändert hat – und alle Kräfte zu bündeln, diesen jungen Menschen einen sinnvollen Weg ins Leben zu bahnen. Eine weitere Senkung des Niveaus, wie in den letzten Jahren verordnet, kann nicht die Lösung sein. Dies bedeutet nur eine Verschiebung der Problematik in die sich anschließende Bildungs- und Ausbildungseinrichtung. So ist die IHK angesichts der Entwicklung besorgt. Schon jetzt hielten die Abschlüsse nicht das, was sie versprächen. „Immer mehr Betriebe konzipieren eigene Aufnahmetests, um die Eignung der Bewerber festzustellen“. Die Bildungsverwaltung bestreitet einen Niveauverlust.[17] Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich.

Manfred Fischer, 30.11.2018

Studiendirektor a.D., Unterrichtsfächer Elektrotechnik, IT-Systeme, Sozialkunde

Seit meiner Pensionierung engagiere ich mich ehrenamtlich in der Lernhilfe.

[1] ZEIT ONLINE, 10.11.2018, Judith Luig, Gemeinschaftsschule: Die achte Klasse ist die Hölle; https://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2018-10/gemeinschaftsschule-neukoelln-demokratie-schueler-lehrer-politik-nationalsozialismus

[2] Pressemitteilung vom 8.4.2016: Abschlussbericht zur Pilotphase der Berliner Gemeinschaftsschulen https://www.berlin.de/sen/archiv/bjw-2011-2016/2016/pressemitteilung.466508.php

[3] Im Januar 2019 werden durch den Rot-Rot-Grünen Berliner Senat die Gemeinschaftsschulen im Berliner Schulgesetz als „schulstufenübergreifende Schulart“ verankert. Das heißt, dass sie eine Regelschulform wie auch Grundschulen, Integrierte Sekundarschulen (ISS) oder Gymnasien werden.

[4] Zum Abschlussbericht: Wissenschaftliche Begleitung der Pilotphase Gemeinschaftsschule, Stand: Juni 2016

[5] Lipowsky, Frank; Lotz, Miriam: Ist Individualisierung der Königsweg zum erfolgreichen Lernen? – Eine Auseinandersetzung mit Theorien, Konzepten und empirischen Befunden, 2015; Türcke, Christoph: Lehrerdämmerung – Was die neue Lernkultur in den Schulen anrichtet, 2016; Wellenreuther, Martin: Direkte Instruktion; Felten, Michael: Lernwirksamkeit statt Methodenfeuerwerk; Grell, Jochen: Das Direkte Unterrichten und seine Feinde, in Pädagogik 1/2014; Hattie, John: Lernen sichtbar machen, 2013; Hattie, John: Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen, 2014

[6] Das zweigliedrige Berliner Sekundarschulsystem auf dem Prüfstand, https://www.dipf.de/de/forschung/aktuelle-projekte/pdf/steubis/BERLIN_Studie_Maerz_2017_wissenschaftliches_Fazit.pdf

[7] Helbig, Marcel; Nikolai, Rita: Alter Wolf im neuen Schafspelz? Die Persistenz sozialer Ungleichheiten im Berliner Schulsystem, WZB-Studie, Mai 2017, S. 29.

[8] Beiträge aus der Presse zur Niveausenkung an Berliner Schulen: Der Tagesspiegel, 04.06.2016, Susanne Vieth-Entus, Mathe zu leicht – Bio zu wirr; Der Tagesspiegel, 08.05.2014, Susanne Vieth-Entus, Berlin senkt Ansprüche an den Schulabschluss; Der Tagesspiegel, 20.06.2016, Susanne Vieth-Entus, Lehrer finden Mathe-Prüfungen „Pillepalle“.

[9] Schwenk, Angela und Kalus, Norbert. KOMPETENZORIENTIERUNG IN DER DISKUSSION: BERLINER ABITUR-NOTEN, ELEMENTARMATHEMATISCHE FÄHIGKEITEN. In: Tagungsband der 13. Regionaltagung der Ingenieurpädagogischen Wissenschaftsgesellschaft, Hochschule Bochum 2018 – Diversität und Kulturelle Vielfalt – differenzieren, individualisieren – oder integrieren? In Druck. Veröffentlichung eines Auszuges aus der Studie mit freundlicher Genehmigung der Autoren.

[10] SenBJW, 2012, S. 5

[11] Thoren, Katharina; Viole, Bianca; Harych, Peter; Brunner, Martin (2013): Abitur Berlin 2013 Ergebnisbericht, Institut für Schulqualität der Länder Berlin und Brandenburg e. V., S. 42.

[12] SenBJW, 2012, S. 5

[13] FAZ, 28.12.2017, Bildungswelten, Heike Schmoll im Interview mit Prof. Tenorth.

[14] vgl. Hattie, John: Lernen sichtbar machen (2013) und Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen (2014)

[15] aus: Interview mit Prof. Dr. Andreas Helmke zur Hattie-Studie interviewt von Prof. Dr. Volker Reinhardt, Lehren & Lernen, 7 – 2013, Seite 8-15; Dr. Andreas Helmke ist Erziehungswissenschaftler und Professor für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie an der Universität Koblenz-Landau. Dr. Volker Reinhardt ist Professor für Politikwissenschaft und ihre Didaktik an der PH Weingarten; vgl. Felten, Michael; Stern, Elsbeth (2012): Lernwirksam unterrichten – Im Schulalltag von der Lernforschung profitieren.

[16] Jeder zehnte Berliner Schüler verlässt die Schule ohne Abschluss! – Fast doppelt so viele wie im Bundesdurchschnitt. https://www.tagesspiegel.de/berlin/neue-ergebnisse-zahl-der-berliner-schueler-ohne-abschluss-steigt/12462166.html ; Von 28000 Schulabgängern treten jeden Sommer nur zehn Prozent eine Ausbildung an, während rund 3000 „völlig vom Radar verschwinden“. Der Tagesspiegel, 22.06.2018, Weckruf an den Senat.

[17] Der Tagesspiegel, 8.5.2014, Sekundarschulreform: Berlin senkt Ansprüche an den Schulabschluss

(Letzte Abfrage der angegebenen Links am 29.11.2018)