Studie der Uni Bonn: Psychologen verglichen die Leistungen von über 3.000 Grundschulkindern in NRW

Der „Fibelunterricht“ führt bei Grundschülern zu deutlich besseren Rechtschreibleistungen als mit den Methoden „Lesen durch Schreiben“ [umgangssprachlich „Schreiben nach Gehör“] oder „Rechtschreibwerkstatt“. Das haben Psychologen um Prof. Dr. Una Röhr-Sendlmeier von der Universität Bonn in einer groß angelegten Studie herausgefunden. Der „systematische Fibelansatz“ führt schrittweise und unter Anleitung einzelne Buchstaben und Wörter ein. Die Ergebnisse wurden am 17. September auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Frankfurt am Main vorgetragen.

Seit etlichen Jahren machen sich viele Eltern Sorgen, weil ihre Kinder auch im dritten und vierten Schuljahr kaum die Regeln der Rechtschreibung beherrschen. „Sie fragen, ob dies auch mit der eingesetzten freien Lehrmethode zusammenhängen könnte, nach der die Kinder nur nach ihrem Gehöreindruck schreiben sollen“, berichtet Prof. Dr. Una Röhr-Sendlmeier von der Abteilung Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie der Universität Bonn. Zusammen mit Mitarbeiter Tobias Kuhl hat die Wissenschaftlerin mit einem größeren Team die Rechtschreibleistungen von mehr als 3.000 Grundschulkindern aus Nordrhein-Westfalen systematisch untersucht.

Die Wissenschaftler verglichen dabei die Rechtschreibleistungen der Kinder, die mit drei unterschiedlichen Methoden das Schreiben erlernt haben. Der „systematische Fibelansatz“ führt schrittweise einzelne Buchstaben und Wörter ein. Gesprochene Wörter werden unter Anleitung in Einzellaute zerlegt und jeder Laut einem Buchstaben zugeordnet. Fibeln sind so aufgebaut, dass die Kinder die Schriftsprache in einem fest vorgegebenen, strukturierten Ablauf vom Einfachen zum Komplexen erlernen und einen schriftsprachlichen Grundwortschatz aufbauen. Hilfestellungen und Korrekturen durch die Lehrperson gehören dazu. Beim Ansatz „Lesen durch Schreiben“ (von Jürgen Reichen) werden Kinder angehalten, möglichst viel frei zu schreiben – das Lesen soll über das Schreiben mitgelernt werden. Korrekturen falsch geschriebener Wörter sollen unterbleiben, da so die Schreibmotivation der Kinder beeinträchtigt würde. Auch die „Rechtschreibwerkstatt“ (von Norbert Sommer-Stumpenhorst) gibt den Schülern keine feste Abfolge einzelner Lernschritte vor, sondern stellt lediglich Materialien zur Verfügung, die die Kinder selbstständig in individueller Reihenfolge und ohne zeitliche Vorgaben bearbeiten.

Die Wissenschaftler der Universität Bonn testeten die Erstklässler kurz nach der Einschulung auf ihre Vorkenntnisse und nachfolgend an fünf weiteren Terminen bis zum Ende des dritten Schuljahres mit der Hamburger Schreib-Probe. Sie erfasst als Standardverfahren die Rechtschreibleistungen von Schülern in Form eines Diktats. „Die Fibelgruppe hat sich gegenüber den beiden anderen Didaktikgruppen als überlegen erwiesen. Zu allen fünf Messzeitpunkten haben die Fibelkinder bessere Rechtschreibleistungen erbracht“, fasst der Doktorand Tobias Kuhl die Ergebnisse zusammen. So machten Kinder, die mit „Lesen durch Schreiben“ unterrichtet wurden, am Ende der vierten Klasse im Schnitt 55 Prozent mehr Rechtschreibfehler als Fibelkinder. In der „Rechtschreibwerkstatt“ unterliefen den Schülern sogar 105 Prozent mehr Rechtschreibfehler als Fibelkindern.

„Die Studienergebnisse weisen klar darauf hin, dass alle Kinder gleichermaßen vom Einsatz einer Fibel im Unterricht profitieren“, sagt Röhr-Sendlmeier. Die Überlegenheit des Fibelansatzes zeige sich sowohl bei Kindern mit deutscher Muttersprache als auch mit anderen früh erlernten Sprachen. „Die teilnehmenden Grundschüler sollten ein möglichst gutes Abbild der Realität schaffen“, so Röhr-Sendlmeier. Deswegen wurde bei der Auswahl der Schüler darauf geachtet, Kinder aus ländlichen und städtischen Regionen dabei zu haben, genau so wie aus bildungsfernen und bildungsnahen Elternhäusern, mit und ohne Migrationsgeschichte. Die Wissenschaftler der Universität Bonn haben ihre Studienergebnisse bereits der nordrhein-westfälischen Bildungsministerin mitgeteilt.

Prof. Dr. Una Röhr-Sendlmeier, Tobias Kuhl, Institut für Psychologie, Universität Bonn

Das Resümee der Studie:

„Insgesamt kann nach den Ergebnissen dieser längsschnittlichen wie querschnittlichen Analysen ein Rechtschreibunterricht mit den beiden Didaktiken des Spracherfahrungsansatzes – Lesen durch Schreiben [umgangssprachlich „Schreiben nach Gehör“] oder Rechtschreibwerkstatt – nicht empfohlen werden.“

Weiter stellten die Forscher fest: „Die intrinsische Schreib- und Lesemotivation der Fibelkinder waren nicht geringer als die der Kinder, die nach einem der beiden Spracherfahrungsansätze unterrichtet worden waren.“

(Tobias Kuhl, Una Röhr-Sendlmeier, Universität Bonn, Institut für Psychologie beim „4. Dortmunder Symposium der empirischen Bildungsforschung 2018“)

Die Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie lässt in ihrem Fachbrief Nr. 11, vom Mai 2018, „Grundlagen des Schriftspracherwerbs, Das A und O beim Lesen- und Schreibenlernen“ Prof. i.R. Dr. Jörg Ramseger folgend zu Wort kommen, dass: „Schreiben nach Gehör“ keine gefährliche Methode ist, die am besten verboten werden sollte, sondern eine bedeutsame, ja geradezu unverzichtbare Entwicklungsstufe auf dem Weg zu einer alphabetischen und später auch zu einer tragfähigen orthografischen Strategie, die jede kompetente Leserin und Schreiberin bzw. jeder kompetente Leser und Schreiber durchlaufen hat und im Alltag auch weiter ständig anwendet […]

In der F.A.S. vom 23.09.2018 schreibt Florentine Fritzen in ihrem Beitrag „K wie Qualle“ dazu:

Das Schöne an der Rechtschreibung ist: Sie lässt sich lernen. Denn es gibt, wie der Name schon sagt, richtig – und falsch. Das weiß jedes Kind, das die Regeln dafür beigebracht bekommt. Umso erstaunlicher ist, dass das Wissen um die richtige Schreibweise so vielen Grundschülern vorenthalten wird. […] Die Studie ist noch nicht veröffentlicht. Das nutzen jetzt manche, denen das Ergebnis nicht in den Kram passt, um den Forschern unsauberes Vorgehen vorzuwerfen. Dabei ist das in der Wissenschaft der übliche Ablauf: Ist eine Studie beendet, stellen die Forscher ihre Ergebnisse an der Universität oder auf einem Kongress vor. Die komplette Publikation folgt, sobald alles ausformuliert und in den Druck gegangen ist.

Die Studienleiterin beantwortet schon jetzt alle Fragen nach dem Inhalt. Etwa die nach dem an vielen Schulen üblichen Methodenmix: Kinder, die mit einer Fibel üben, verfassen montags trotzdem freie Texte über ihr Wochenende; Schüler, die nach Gehör lernen, sollen sich zusätzlich einen Grundwortschatz von ein paar hundert „Lernwörtern“ aneignen. Daher haben die Forscher die Schulen selbst gefragt, nach welcher Methode sie den Unterricht im Grundsatz gestalten. Der Vergleich zeigte, dass die Fibel-Methode die beste Grundlage ist – und das Gegenteil von einem psychischen Schraubstock. Selbst zu schreiben, und zwar gern auch viel, steht nicht im Widerspruch dazu.

Erstaunlich ist, wie lange die Politik das Thema schleifen ließ. Die pädagogische Freiheit der Schulen hat dazu geführt, dass sich vermeintlich kreative, kindgerechte Methoden aus den Siebzigern vielerorts festgesetzt haben. Jetzt dreht allmählich der Wind, die reine Lehre des Schreibens nach Gehör ist auf dem Rückzug. Bildungsminister, die diese Methode in ihren Ländern schon verboten haben, können sich von der Studie bestätigt sehen. Und selbst die Beharrlicheren planen jetzt immerhin, den Ansatz aufs erste Schuljahr zu beschränken, oder kündigen Methoden-Checks an. Eine weitere Erkenntnis der Forscher sollte sie dabei motivieren: Gerade Kinder mit geringen Vorkenntnissen, die zu Hause niemals jemanden lesen sehen, profitieren vom Lernen mit System. Später sollen schließlich nicht nur diejenigen fehlerfreie Bewerbungen schreiben können, die mit Mama und Papa geübt haben.

Dr. Florentine Fritzen ist seit 2006 Redakteurin bei der F.A.Z., seit 2009 im Politikteil der Sonntagszeitung.

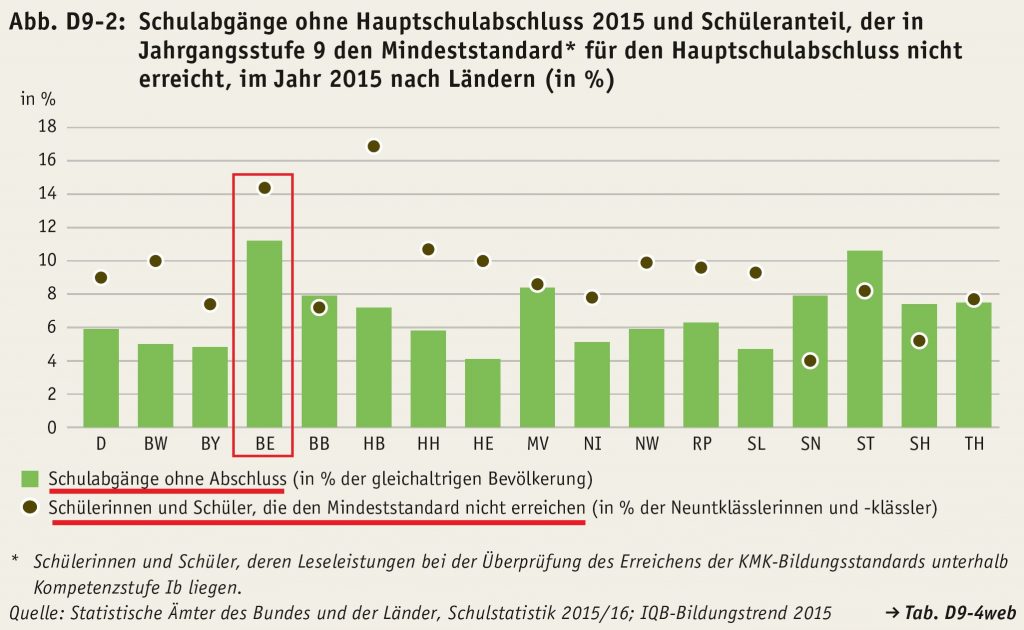

Für Berlin ergibt sich noch folgendes Problem bei der Alphabetisierung von Erstklässlern

Der Tagesspiegel machte am 20.09.2018 durch eine Meldung bekannt, dass die Quote der Quereinsteiger an Berliner Grundschulen zu hoch ist. An 24 Berliner Grundschulen gibt es eine Quereinsteigerquote von 25 bis 35 Prozent! Bei einer Grundschule liegt die Quote bei 50 Prozent.

Werden die vielen Quereinsteiger durch die Vorgaben und Empfehlungen der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie für die schwierige Aufgabe der Alphabetisierung von Erstklässlern gut vorbereitet? – Entscheiden Sie selbst!

Hervorhebungen im Fettdruck im Text durch Schulforum-Berlin.

Das Schulforum-Berlin möchte Sie noch auf weitere Beiträge zum aktuellen Thema aufmerksam machen:

Überlegenheit der Fibelmethode

Mancherorts sollen Schüler die Wörter so schreiben, wie sie klingen – eine Studie hat die Wirksamkeit der Methode nun widerlegt /F.A.Z., 28.09.2018, Heike Schmoll

http://edition.faz.net/faz-edition/politik/2018-09-28/a62ee56b819a923fe2de39f798a91a7e/?GEPC=s9

Lesen Sie auch: Fachbrief Grundschule – Grundlagen des Schriftspracherwerbs – Das „Experimentieren“ geht weiter!

siehe auch: WDR5, Quarks, 17.09.2018, Bessere Rechtschreibung durch „Fibel“-Methode, https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/quarks/topthemen-aus-der-wissenschaft/audio-rechtschreibung-mit-der-fibel-laeufts-am-besten-100.html

siehe auch: Das Kind nicht entmutigen, https://www.tagesspiegel.de/wissen/streit-um-rechtschreibung-das-kind-nicht-entmutigen/19228884.html