Es muss etwas geschehen….

Tagesspiegel, 09.09.2019, von Martin Dorr, Dr. Thomas Gey, Dr. Eva-Maria Kabisch, Annaliese Kirchberg, Christine Sauerbaum-Thieme, Thomas Thieme, Brigitte Thies-Böttcher, Rolf Völzke, Rainer Werner

Zur offensichtlichen Schulmisere in Berlin ist in diesen

Tagen und Wochen bereits viel Richtiges gesagt und öffentlich diskutiert

worden. Da wollen auch wir als Experten aus der Praxis nicht schweigen. Wir

sind engagierte Schulleitungen, Senatsbeamte, Lehrerbildner und Lehrkräfte,

Quereinsteiger und andere Profis aus dem Bildungsbereich, pensioniert oder/und

noch aktiv, die sich seit dem Frühjahr 2019 getreu dem Motto von Heinrich Böll

zusammengefunden haben, um konkrete Vorschläge zur Verbesserung zu erarbeiten

und in den Diskurs mit der Öffentlichkeit und der Senatsverwaltung

einzubringen. Uns eint – trotz unterschiedlicher Positionen im Einzelnen – die

Sorge, ja Fassungslosigkeit über den desaströsen Zustand der Berliner Schule

und damit über das Versagen der Bildungspolitik über Jahre hinweg mit

vorhersehbaren fatalen Ergebnissen. Die lange Liste der Versäumnisse, der

falschen Entscheidungen und aktionistischen Ablenkungsmanöver hat jetzt ein

Ausmaß erreicht, das wir als erfahrene Schulexperten, die seit langem vielfach

auf die sich abzeichnenden Probleme hingewiesen haben, einfach nicht mehr

hinnehmen können. Wir haben unsere Verantwortung nicht mit dem Ruhestand oder

an der Schultür abgegeben – sie bleibt.

Grundsätzliches

Angesichts der neu begründeten „Task-Force“ mit Olaf Köller

befürchten wir weitere endlose Debatten in den mit den bekannten Personen

besetzten Runden, nicht immer mit echter Schulerfahrung, dafür mit

ideologischen Scheuklappen. Diese Einschätzung entspringt einer langen

leidvollen Erfahrung. Stattdessen erscheint uns ein kluger, realitätsnaher

Stufenplan kurzfristig, mittelfristig und langfristig umsetzbarer Maßnahmen

dringend notwendig. Ein überzeugender Zeitplan mit klaren Zielsetzungen, bei

dem die Umsetzung regelmäßig überprüft und ggf. nachjustiert wird, auch und

gerade unter Einbeziehung von Praktikern, ist geboten. Dazu gehören selbstverständlich

objektive Kriterien und der Verzicht auf Schönrednerei.

Im Fokus müssen wieder die Schülerinnen und Schüler und die

Lehrkräfte stehen, nicht zuerst ein ideologisch fixierter Glaube an bestimmte

pädagogische Rezepte, die Befriedigung von Interessenvertretungen, die Sorge um

den politischen Machterhalt oder gar um den eigenen Posten.

Der Schwerpunkt muss angesichts von Abbrecherquoten und

Verfehlung der Mindeststandards auf den Klassenstufen 1-10 liegen. Hier wird

das Fundament für den Erfolg jedweder künftigen Ausbildung gelegt. Dabei

sollten mit einer entsprechenden Konzeption die wichtigen Scharnierstellen in

einer Schülerlaufbahn intensiver in den Blick genommen werden: Die Übergänge

von der Kita zur Grundschule, von der Grundschule zur weiterführenden Schule

sowie in die gymnasiale Oberstufe bzw. die duale Ausbildung. Der Übergang vom

Abitur in den Studienbeginn und die duale Ausbildung insgesamt sollten

einbezogen werden und mehr Beachtung finden im Austausch mit den „Abnehmern“ –

Universitäten und Fachhochschulen sowie ausbildende Unternehmen.

Als Folge davon sollte der Ressortzuschnitt in der

Bildungsverwaltung neu überdacht werden: Angesichts der Situation gehören

Schule, Wissenschaft und berufliche Bildung in ein Ressort.

Inhaltliche Schwerpunkte müssen daher neben dem Schulbau und

der Schulsanierung vor allem Unterrichtsqualität, Lehrpersonal und

Lehrerbildung sowie Verwaltungshandeln/Schulinspektion sein.

An die Stelle des derzeit vorherrschenden reinen Quantitäts-

und Quotendenkens und des trickreichen Umgangs mit Statistiken muss eine

ehrliche und überprüfbare, vor allem inhaltliche Qualitätsverbesserung treten.

Es geht nicht darum, dass „irgendwie“ von „irgendwem“ unterrichtet wird,

sondern um guten, professionellen, nachhaltigen Unterricht.

Wie wäre es außerdem mit einer parallelen Initiative z.B.

durch eine Serie in den Medien, die Berliner Schulstandorte und -konzepte als

Best-Practice-Beispiele in den Blick nimmt, die trotz der großen

Schwierigkeiten erfolgreich gute, lösungs- und leistungsorientierte Arbeit

leisten, kreativ und zukunftsweisend?

Was getan werden muss…

Die nachfolgend genannten Aspekte haben keinen Anspruch auf

Vollständigkeit, schienen in unserer Runde aber vordringlich.

Einiges zur Unterrichtsqualität

Wir fordern, die Qualität des Unterrichts im Kontext von

Lehrer- und Verwaltungshandeln/ Schulinspektion grundlegend zu verbessern. Und

zwar:

Die Wiedereinführung der Vorschule für alle Schülerinnen und

Schüler ist dringlich geboten. Dabei geht es zum einen um den möglichst

angeglichenen Sprachstand in der Unterrichtssprache Deutsch beim Übergang in

die Grundschule, zusätzlich um das Eingewöhnen an und Einüben von wichtigen

Verhaltensweisen, Ritualen und Arbeitsformen. Hier könnten z.B. auch

Quereinsteiger durchaus sinnvoll eingesetzt werden und erste Praxiserfahrungen

vor dem eigentlichen Unterrichten sammeln (in Frankreich hat Präsident Macron

die Erweiterung der école maternelle ab dem Schuljahr 2019/20

verpflichtend gemacht).

Die gegenwärtige Überbewertung unterschiedlichster Methoden,

mehrfachen hektischen Methodenwechsels innerhalb einer Unterrichtsstunde – je

nach tagesaktuellem Mainstream – in der Lehrerbildung geradezu gefordert und

oft ohne wirklichen Bezug zum Unterrichtsthema/Objekt oder zur Situation der

Lerngruppe – wirkt im Hinblick auf die notwendige Übung in Konzentration, der

Möglichkeit von Festigung und Wiederholung des Gelernten sowie

Ergebnissicherung und Überprüfung kontraproduktiv. Die Lerninhalte müssen

wieder Vorrang vor dem methodischen Schaulaufen haben. Schüler müssen am Ende

einer Unterrichtsstunde wissen, worum es gegangen ist und was sie neu gelernt

haben. Nichts gegen kluge methodische Varianten, aber dazu gehört dann auch ein

guter instruktiver Frontalunterricht, der häufig mehr leistet und gerade für

die Schülerinnen und Schüler, die es schwerer haben, wichtig ist. Entsprechende

Studienergebnisse (siehe Hattie- Studie) liegen vor.

Regelmäßige benotete Leistungsüberprüfungen ab Kl. 3 sind

notwendig, um gegenüber Schülerinnen/Schülern wie Eltern den erforderlichen

Leistungsanspruch deutlich zu machen und vor allem frühzeitig gezielt fördern

zu können.

Bis einschließlich Kl. 10 ist die konsequente Vermittlung

und Sicherung von Sprachbeherrschung mündlich wie schriftlich in allen Fächern

vordringlich wie auch sichere mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen

und historisch-politisches Grundwissen – also ein für jeden Einzelnen

verfügbares solides Wissensfundament mit Methoden- und Argumentationsbausteinen

im Sinne einer gemeinsamen kulturellen Basis. Die aktuell groß herausgestellte

sogenannte „Qualitätsoffensive“ mit dem Hinweis z.B. auf regelmäßige Lese- und

Schreibübungen benennt lediglich Selbstverständlichkeiten eines professionellen

Unterrichts und ist eigentlich ein Offenbarungseid hinsichtlich der

langjährigen Vernachlässigung erfolgreicher schulischer Chancenvermittlung.

Gerade mit Blick auf die Heterogenität der Schülergruppen

ist darüber hinaus die konsequente Sicherung einer angemessen ruhigen,

strukturierten Unterrichtsatmosphäre unverzichtbar. Dabei kommt dem Rückhalt

durch Schulleitung und Kollegium entsprechende Bedeutung zu, auch bei

notwendigen Sanktionen. Die ruhige Lernsituation ist besonders für schwächere

und zurückhaltende Kinder und Jugendliche entscheidend. Hier genau können sich

dann auch soziales Lernen und Teamfähigkeit beweisen und bewähren.

Einiges zum Lehrpersonal

Lehrkräfte gehören in den Unterricht und sind nicht zuerst

Moderatoren oder Sozialarbeiter. Sie müssen die Möglichkeit bekommen, sich auf

ihre eigentliche Profession auch tatsächlich konzentrieren zu können. Ihnen

gebührt Unterstützung, Respekt und Anerkennung. Daran fehlt es an vielen

Stellen. Dazu gehört der Rückhalt im Kollegium, durch Schulleitung,

Schulaufsicht und Eltern, wenn es um Beleidigungen, ungebührliches Verhalten

o.Ä. geht.

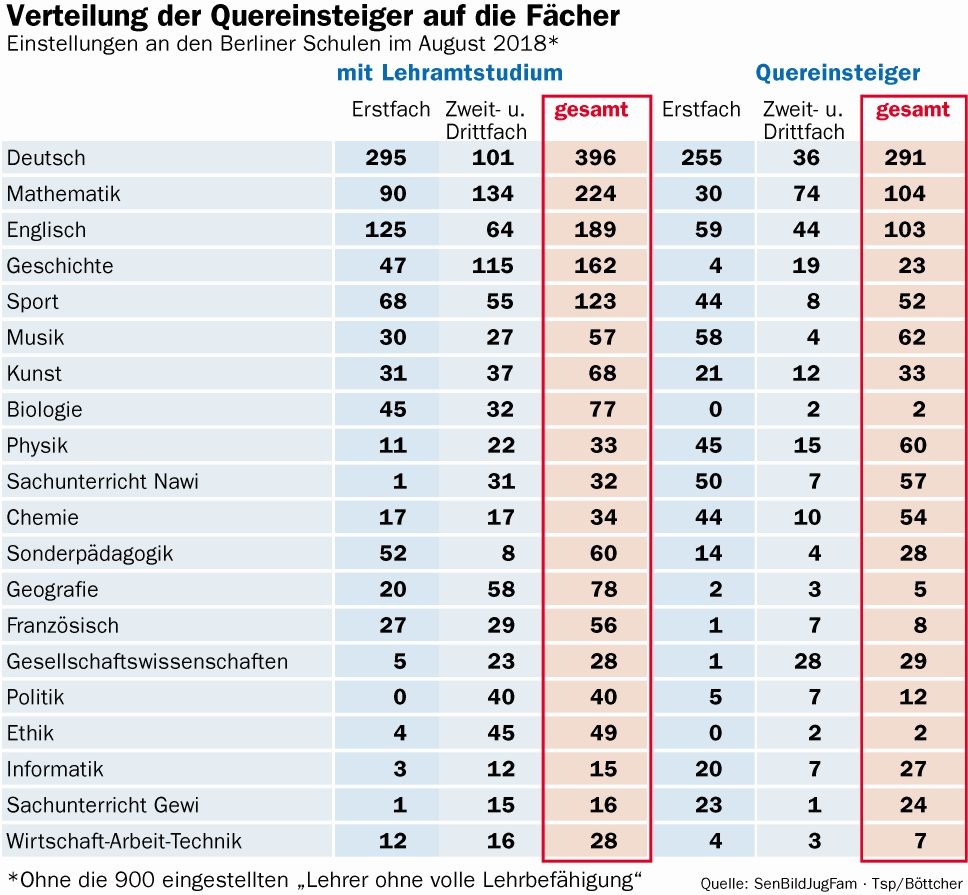

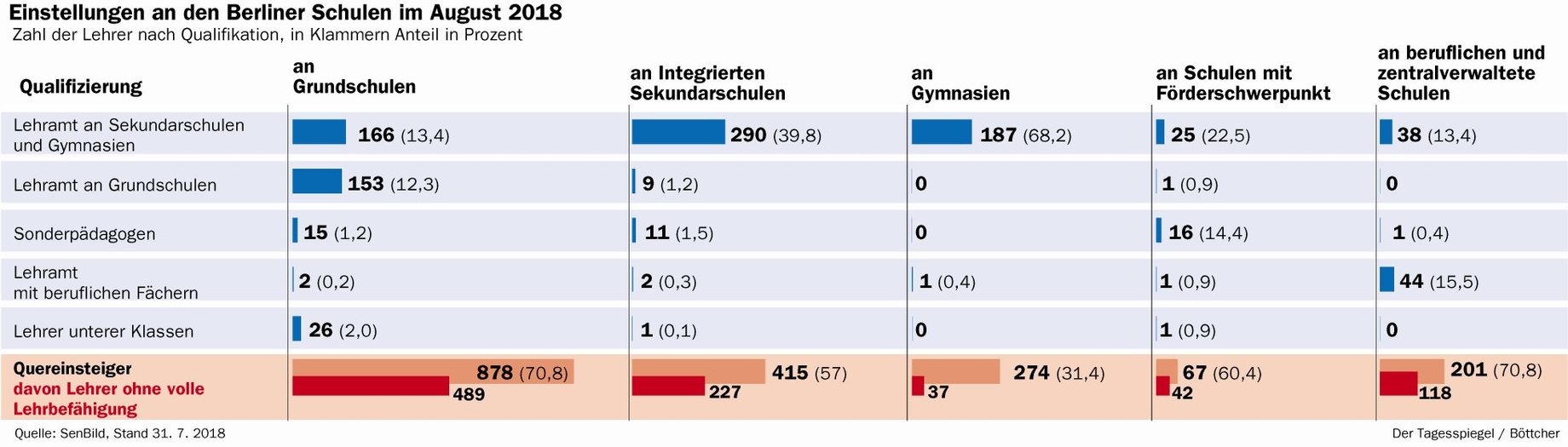

Der Einsatz von Quereinsteigern im eigenverantwortlichen

Unterricht sollte – auch zu ihrem eigenen Schutz – erst nach 6-monatiger

angeleiteter Praxis erfolgen. Bei der Auswahl im Vorfeld muss die Eignung

Vorrang vor der Quantität haben. Der aktuelle Senatsbeschluss zu den

Quereinsteigern sieht wiederum nur kurzfristige Maßnahmen in den Ferien und

weiterhin ausschließlich berufsbegleitendes „learning by doing“ vor – das

reicht nicht!

Die Ausbildung der Referendare sollte wieder durch

Seminarleiter sichergestellt werden, die für die jeweilige Schulart auch

ausgebildet sind und die Fakultas besitzen. Entsprechendes gilt für den Vorsitz

in den Zweiten Staatsprüfungen.

Inklusion gelingt nur bei Vorhandensein ausgebildeter

Sonderpädagoginnen und -pädagogen. Hier verbieten sich Notlösungen wie die

derzeit gelegentlich praktizierte, dass sogar Quereinsteiger ohne jede

Vorbereitung und Unterrichtserfahrung vor diese Aufgabe gestellt werden. Dann

stehen alle Bemühungen um Inklusion nur auf dem Papier.

Beim binnendifferenzierten Unterricht herrscht vielfach

Unsicherheit darüber, welche Folgen die Differenzierung für die Benotung hat.

Hier bedarf es verbindlicher Festlegungen, um die Anforderungen an Notengebung

ansatzweise zu erfüllen und die Benotung vor allem im Sinne der

„Chancengleichheit“ transparent und vergleichbar zu machen.

Eine deutliche Erhöhung der Studienplätze für das Lehramt

ist unverzüglich anzustreben. Dringend notwendig sind auch konkretere

fachlich-inhaltliche Vorgaben in der Lehrerbildung.

Vor allem die Rückkehr zur Verbeamtung ist entscheidend!

Berlin als einziges Bundesland, das nicht verbeamtet, steht sonst in einem

aussichtslosen Konkurrenzkampf bei der Werbung um Lehrkräfte, belegt u.a. durch

die starke Abwanderung nach Brandenburg.

Einiges zu Verwaltungshandeln/Schulinspektion

Grundsätzlich muss die Kommunikation der Verwaltung mit den

Adressaten Schulen, Lehrkräften, Eltern, Schülerinnen/Schülern verbessert

werden, also regelmäßig, zuverlässig, qualifiziert und auf Augenhöhe.

Die Kriterien der Schulinspektion für „guten Unterricht“ sind zu überarbeiten. Diese orientieren sich derzeit zu sehr an äußeren – nicht selten ideologischen – und zu wenig an nachprüfbaren inhaltlich-fachlichen Aspekten. Ebenso sollten die Verfahrensweisen überdacht werden. Auch hier gilt:

Evaluieren können nur diejenigen, die Ausbildung und Erfahrung in der jeweiligen Schulart mitbringen.

Eine Konkretisierung der Rahmenlehrpläne ist überfällig. Die

derzeitige Inhaltsleere führt dazu, dass Standards nicht mehr verlässlich

erreicht werden und dass die Planung von Unterrichtsinhalten vor allem für

Quer- und Seiteneinsteiger, denen die schulische Erfahrung fehlt, aber

letztlich für alle Lehrkräfte erschwert wird. Warum nicht als verlässliche und

vergleichbare Basis wieder eine gewisse konkrete Kanonbildung mit Bandbreite

mit fachwissenschaftlich und methodisch-didaktisch sinnvollen Beispielangeboten

festlegen? Dies würde zudem – abgesehen von einer Erhöhung der Vergleichbarkeit

– die Lehrkräfte entlasten, weil sie nicht jedes Jahr zu Schuljahresbeginn

schulinterne Curricula erstellen müssten.

Im Übrigen sind wir der Meinung, dass die Berliner Schule,

wenn jetzt konsequent mit höchster Priorität seitens der Landesregierung

umgesteuert wird, noch zu retten ist – das haben alle, die hier lehren, lernen

, leisten verdient. Lassen Sie uns die Berliner Schule verbessern – kompetent

und professionell, leistungsorientiert und zugewandt und mit einer offenen,

positiven, fröhlichen Perspektive!

Zum Artikel: https://www.tagesspiegel.de/berlin/position-zur-berliner-schulpolitik-in-sorge-ueber-die-desastroesen-zustaende/24992038.html

Dieser Beitrag erscheint mit freundlicher Genehmigung der Autoren auf Schulforum-Berlin.