Personalisiertes Lernen mit digitalen Medien. Ein roter Faden.

Holmes, W., Anastopoulou S., Schaumburg, H. & Mavrikis, M. (2018).

Stuttgart: Robert Bosch Stiftung.

Besprechung des Forschungsberichts von Manfred Fischer für Schulforum-Berlin. [1]

Richtungshinweise des Auftraggebers oder: Wo soll es hingehen?

Die stellvertretende Vorsitzende der Geschäftsführung der Robert Bosch Stiftung GmbH, Uta-Micaela Dürig schreibt im Vorwort des Reports:

„Personalisiertes Lernen mit digitalen Medien ist in Deutschland noch wenig verbreitet. Wir [die Robert Bosch Stiftung] haben daher die Autorinnen und Autoren des Reports beauftragt, aktuelle internationale Erkenntnisse zu diesem Thema zusammenzustellen. Der vorliegende Report zeigt auf, dass digitale Medien ein großes Potenzial bergen, personalisiertes Lernen effektiv umzusetzen.“ (S. 4f)

Schon sehr bald formulieren die Autorinnen und Autoren einen Gegensatz zum Vorwort:

„Ein belastbarer Nachweis ihrer Wirksamkeit [der personalisierten digitalen Lernwerkzeuge] in der Breite steht noch aus. Daher ist es schlichtweg unmöglich zu prognostizieren, welches Lernwerkzeug in der Praxis am besten funktionieren wird.“ (S. 12)

Diese Erkenntnis hindert die Bildungsexperten jedoch nicht, gleich darauf im Sinne der Robert Bosch Stiftung zu konstatieren:

„Wie unser Bericht zeigt, ist personalisiertes Lernen mit digitalen Medien zweifellos ein vielversprechender Ansatz, den zu verfolgen sich lohnen dürfte. Auch gibt es mittlerweile eine Reihe außergewöhnlicher digitaler Lernwerkzeuge“, um im nächsten Satz einzuschränken: „Die Befunde verdeutlichen jedoch ebenso, dass personalisiertes Lernen mit digitalen Medien kein Wundermittel darstellt.“ (S. 12, Hervorhebung im Fettdruck durch die Autoren)

Derart widersprüchliche Aussagen finden sich im gesamten Forschungsbericht und werden auf der letzten Seite als „abschließende Bemerkung“ wiederholt.

Von den erwähnten „außergewöhnlichen digitalen Werkzeugen“ haben die Bildungsforscher 18 ausgesucht und vorgestellt. Sie halten vorab zur Wirkung der untersuchten digitalen Lernwerkzeuge folgendes fest:

„Effektstärken ermöglichen es, von der allzu einfachen Frage „Hat es funktioniert?“ zu der viel wichtigeren Frage „Wie gut hat es funktioniert?“ zu gelangen. Je größer die Effektstärke, desto größer die Wirkung auf die Teilnehmer*innen. Dabei gelten Effekte über 0,4 in Bildungsstudien als Hinweis auf für die Praxis bedeutsame Effekte. […] Brauchbare und glaubwürdige Effektstärken lassen sich am zuverlässigsten aus hohen Zahlen von Personen ableiten, die an sogenannten randomisierten kontrollierten Studien (im Englischen: randomised controlled trials, RCTs) teilnehmen.“ (S. 58f)

An dieser Stelle verweisen die Autorinnen und Autoren auf den Bildungsforscher und Erziehungswissenschaftler John Hattie. Dieser führt dazu in „Lernen sichtbarmachen für Lehrpersonen“ aus:

„Damit eine bestimmte Intervention als erstrebenswert angesehen wird, muss sie eine Verbesserung des Lernens der Schülerinnen und Schüler um mindestens den Durchschnittszuwachs aufweisen – d. h., eine Effektstärke von mindestens d = 0,40. Der Wert von d = 0,40 ist das, was ich in `Lernen sichtbar machen´ als den `Umschlagpunkt´ zur Identifizierung dessen, was effektiv ist und was nicht, bezeichnet habe“. [2]

Bei 12 der 18 von den Autorinnen und Autoren vorgestellten digitalen Lernwerkzeugen gibt es laut der Tabellen (S. 65 – 82) keine Wirksamkeitsstudie („Wirkung unbekannt“), bei 8 der aufgeführten digitalen Lernwerkzeuge gibt es keine empirischen Befunde („Empirische Fundierung unbekannt“). Es gibt somit keine randomisierten kontrollierten Studien (RCTs) über die Lernwirksamkeit der ausgewählten Programme. Deshalb geben die Autoren ehrlicherweise zu, dass sie die ausgewählten Lernwerkzeuge nur „beschreiben“ und „einige Empfehlungen“ aussprechen könnten. Ihr Ziel sei es, „die Entscheidungsfindung zu unterstützen.“

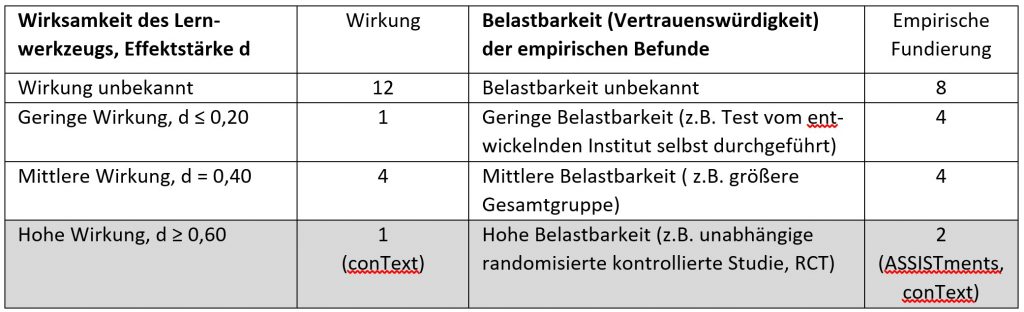

Übersicht über die Wirksamkeit (Effektstärke) sowie der Belastbarkeit (Vertrauenswürdigkeit) der empirischen Befunde der 18 beschriebenen digitalen Lernwerkzeuge [3]:

Die Tabelle zeigt, dass es sich nur bei einem einzigen der ausgesuchten Programme um ein über den „Umschlagpunkt“ effektives digitales Lernwerkzeug handelt (conText). Auch waren hier die empirischen Befunde mit einem weiteren Programm (ASSISTments) vertrauenswürdig über RCT.

Zur Verdeutlichung der Vorgehensweise der Autorinnen und Autoren sind nachfolgend Auszüge einiger Programmbeschreibungen und Empfehlungen aufgelistet. [4]

Accelerated Reader ist ein Lernwerkzeug zur Unterstützung des Leseunterrichts. Es zeichnet die Lernfortschritte der Schüler*-innen auf und bewertet sie. Außerdem bietet es den Lernenden praktische Übungen an. […] Der Accelerated-Reader-Ansatz ist zweifellos vielversprechend, obwohl die Aussagekraft der ermittelten Effektstärke durch zwei Faktoren abgeschwächt wird: Zum einen wurde der Beurteilungstest vom selben Unternehmen entwickelt. Zum anderen wurde er so gestaltet, dass er dieselben Ziele wie die Software (anstatt der Ziele des Lehrplans) als Bewertungsmaßstab verwendet. Die Effektstärke belief sich auf beachtliche 0,38. Accelerated Reader ist nicht in Deutsch erhältlich. (S. 65)

Es stellt sich die folgende Frage: Welche Aussagekraft hat eine Wirksamkeitsstudie, die erstens vom Hersteller entwickelt und durchgeführt wurde und zweitens dieselben Ziele wie die Software (anstatt der Ziele des Lehrplans) als Bewertungsmaßstab verwendet? Der Ansatz des Programms, welcher die Ziele des staatlichen Lehrplans missachtet, wird als „vielversprechend“ bewertet, und die vom Unternehmen selbst publizierte Effektstärke von d = 0,38 wird von den Autoren auch noch als „beachtlich“ herausgestellt!

Mit Google Classroom unternimmt Google einen großen Schritt, um sich im Bildungswesen zu etablieren. Die Instrumente von Classroom ermöglichen es Lehrkräften, Unterrichtseinheiten zu konzipieren, individuelle Aufgaben zu verteilen und Rückmeldungen zu erteilen. Die hervorstechende Eigenschaft von Google Classroom besteht jedoch darin, dass die Software darauf ausgerichtet ist, sich mit einer großen Auswahl an externen Lernwerkzeugen zu verbinden; ihr Ansatz zielt also auf eine Verknüpfung von Apps ab. […] Problematisch ist auch die ungeklärte Frage, wer Zugang zu den Daten der Lernenden erhält. Da keine Wirksamkeitsstudien vorliegen, lässt sich in jedem Fall derzeit keine Empfehlung hinsichtlich der Frage aussprechen, ob Lehrende Google Classroom ausprobieren sollten oder nicht. (S. 74)

Die vom pädagogischen Standpunkt aus ungeklärten Fragen lassen die Autorinnen und Autoren außer Acht. Sie schreiben: „Wir haben das Programm in diesen Bericht aufgenommen, da es … von dem Internetriesen Google entwickelt wurde, und wie die Erfahrung zeigt, verbreiten sich Produkte aus dem Hause Google normalerweise schnell!“

Eine vergleichbare Aussage macht die Forschergruppe auch beim nächsten Programm.

Bei „ALTSchool“ war die Begründung für die Begutachtung: „weil sein bahnbrechender, auf Big Data gründender Ansatz künftig wohl vermehrt anzutreffen sein wird.“

Bei der ALTSchool-Open-Plattform „lässt sich nicht überprüfen, wie die Algorithmen der künstlichen Intelligenz die Playlists der Schüler*innen erstellen und steuern. Ebenso bleibt offen, wie genau die Playlists die Entscheidungen und den Lernfortschritt der Lernenden unterstützen. Die Verwendung wandmontierter Kameras zur Aufzeichnung sämtlicher Aktivitäten im Klassenzimmer wirft zudem datenschutzrechtliche und ethische Fragen auf. Beispielsweise steht die Frage im Raum, inwieweit eine solche digitale Überwachung soziale Ungleichheiten verstärken könnte. (S. 66)

Es ist nicht anzunehmen, dass die Autorinnen und Autoren oder die konzernnahe Robert Bosch Stiftung bei diesem bahnbrechenden Ansatz sowie einem vermehrten Einsatz dieser Programme, geschweige denn bei der Speicherung einer Unmenge von unkontrollierbaren Schülerdaten auf die Barrikaden gehen werden. Big Brother is watching you!

Entscheidend bei der Auswahl von Lernmitteln muss doch sein, was die Wissenschaft als essenziell für das Lernen erforscht hat, wie auf dieser Grundlage Schule und Unterricht zu gestalten sind und wofür der Begriff Bildung in unserer Gesellschaft steht. Ziel darf nicht sein, was ein Internetriese oder Medienkonzern als sein gewinnbringendes „Bildungskonzept“ an unseren Schulen umsetzen möchte – ganz ohne demokratische Kontrolle und öffentliche Diskussion! [5]

Smart Learning Partner entstand als Gemeinschaftsprojekt des Advanced Innovation Center for Future Education der Pädagogischen Universität Peking und des Tongzhou-Bezirks der Stadt Peking. Das Programm ist eine umfangreiche digitale Innovation mit zwei Hauptbestandteilen. Zum einen handelt es sich um ein intelligentes Lernmanagementsystem. Dieses umfasst eine Sammlung von Onlinevideos, die sämtliche Unterrichtsfächer und Jahrgangsstufen abdecken. Hinzu kommt eine Auswahl von Werkzeugen künstlicher Intelligenz, die die Lerninhalte den Lernfortschritten der Schüler*innen im Zuge der Nutzung des Programms anpassen. Zum anderen – und auf diesen Aspekt konzentrieren wir uns hier – ist es eine mobile Plattform, die es den Lernenden ermöglicht, sich über ihr Handy mit einem von Tausenden von Tutor*innen zu verbinden. Mit anderen Worten, es handelt sich um einen Lernnetzwerk-Orchestrator. Das Programm funktioniert im Grunde ähnlich wie eine Dating-App (allerdings zwischen Lernenden und Tutoren). Die Schüler*innen können mithilfe der App zu jeder Tages- und Nachtzeit nach einem Tutor oder einer Tutorin suchen, um gezielte Fragen zu einem Lernthema zu stellen, für das sie Hilfe benötigen. Alle Tutor*innen wurden von anderen Schüler*innen bewertet. Nachdem die Lernenden einen Tutor oder eine Tutorin ausgewählt haben, erhalten sie einen 20-minütigen Online-Einzelunterricht (als Videokonferenz), um das Problem gemeinsam zu lösen. Smart Learning Partner wird vollständig vom Pekinger Tongzhou-Bezirk finanziert. Alle Tutor*innen erhalten ein Honorar, während das Angebot für die Lernenden kostenlos ist. (S. 78)

Schlussfolgerung der Autorinnen und Autoren nach ihrer Begutachtung des Programms: „Bislang liegen für den Smart Learning Partner noch keine RCT-Befunde vor. [D. h. es gibt keine randomisierten kontrollierten Studien über die Lernwirksamkeit der ausgewählten Programme]. Dennoch haben wir das Programm in diesen Bericht aufgenommen, da es auf innovative Weise zeigt, wie man es Schüler*innen ermöglichen kann, ihren Lernprozess vollständig in die eigene Hand zu nehmen. […] Leider ist Smart Learning Partner nur in Peking und nur auf Chinesisch verfügbar, doch die Politik sollte diesen innovativen Ansatz sorgfältig prüfen.“

Die abschließende Empfehlung verschleiert, dass die Autorinnen und Autoren „Chinesische Verhältnisse“ und „künstliche Intelligenz“ im Klassenzimmer für erstrebenswert halten! Es ist offensichtlich, dass „Big Brother is teaching you“ von der Forschergruppe als mögliche „Lehr- und Lernform“ herangezogen wird. Die Abschaffung des Unterrichts, die Auflösung der Klassengemeinschaft, die Vereinzelung beim Lernen, der Verlust von Sozialkompetenzen wird kommentarlos hingenommen. Das Vorgehen wird zu einem „innovativen Ansatz“ hochstilisiert!

Am Ende des Forschungsberichts kommen die Autorinnen und Autoren wieder auf die Intentionen der Robert Bosch Stiftung im Vorwort zurück. Sie fassen zusammen:

„Eine abschließende Bemerkung sei erlaubt: Die hier vorgestellten empirischen Befunde zeigen, dass personalisiertes Lernen mit digitalen Medien zweifellos ein lohnendes und vielversprechendes Unterfangen [Experiment/Unternehmen] ist. Auch sind einige außergewöhnliche digitale Lernwerkzeuge entwickelt worden. […] Um die nötigen Reformen durchzuführen, sind Zeit und Mühe erforderlich, außerdem Ressourcen und ein Kulturwandel. Nur so lassen sich die vielfältigen Versprechungen personalisierten Lernens mit digitalen Medien nach bestem Wissen und Gewissen einlösen. (S. 99)

Verwirrend und verschleiernd schreiben sie im nächsten Satz und ignorieren dabei ihre eigenen vorherigen Feststellungen: „Wir schließen mit der einfachen Empfehlung, sich nicht von spannenden Technologien verführen zu lassen, insbesondere wenn deren Wirksamkeit kaum belegt ist, und stets das Lernen in den Mittelpunkt zu stellen.“ (S. 99)

Marc Mattiesson, Lehrer am Städtischen Gymnasium Wermelskirchen, nimmt Stellung zu diesem manipulativen Vorgehen: Wir Lehrerinnen und Lehrer sind aufgerufen die „neoliberalen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Grundlagen unserer Arbeit mitzudenken. Nur so können wir verhindern, dass unser soziales Engagement für unsere Schülerinnen und Schüler instrumentalisiert wird. Voraussetzung dafür bleibt, dass wir insbesondere in Krisenzeiten wohlklingende Begriffe, forcierte Entwicklungen und uns als alternativlos präsentierte einfache Lösungen kritisch in den Blick nehmen. Sozialer Spaltung im Bildungssystem werden wir erst wieder etwas entgegenzusetzen haben, wenn Etikettenschwindel nicht mehr Schule machen kann.“ [6]

Und der Schulleiter Michael Lummel des Friedrich-Dessauer Gymnasiums in Aschaffenburg äußert sich passend zu den „nötigen Reformen“: „Wenn ich eine Reform angehe, dann brauche ich Hinweise, dass die wirklich etwas bringt. Sonst lasse ich’s.“ [7]

Fazit: Der Einsatz von Medien im Unterricht – unabhängig ob analog oder digital – unterliegt dem didaktischen und pädagogischen Urteil der Lehrkräfte sowie ihrer fachlichen Kompetenz und braucht dazu nicht die Lobbyarbeit von IT- oder Medienkonzernen oder „Unterstützung“ durch die Robert Bosch Stiftung. Beides dient der Verschleierung ganz anderer, z.B. ideologischer oder ökonomischer Interessen und schafft bewusst Verwirrung. [8]

Beitrag als PDF-Datei

[1] www.Schulforum-Berlin.de

[2] Hattie, John, (2014): Lernen sichtbarmachen für Lehrpersonen, 1. Kapitel, S. 3.

[3] Kriterien in der Tabelle festgelegt durch die Autoren des Reports

[4] kursive Schrift entspricht dem Original aus dem Forschungsbericht

[5] Wiederholend und in aggressiver Form versuchen dies auch Vertreter der Bertelsmann-Stiftung für den weltweit agierenden Bertelsmann Konzern. So fordert Jörg Dräger, Mitglied des Vorstands der Bertelsmann-Stiftung eine „Pädagogische Revolution“ um die digitalen Medien in den Schulen unterzubringen. Die „Bildungskonzepte“ wiederholen sich. Bildung ist ihr Geschäft!

[6] Streitschrift veröffentlicht auf der Website der Gesellschaft für Bildung und Wissen (GBW), Marc Mattiesson: „Die Geister die wir rufen…“ – Bildungspolitik und soziale Spaltung

[7] Andrej Priboschek, Deutscher Schulleiter Kongress 2019: „Was kommt heraus, wenn eine Schule sich strikt nach Hattie und Co. ausrichtet? Ein bemerkenswert traditionell arbeitendes Kollegium“. (Lummel war bis 2019 Schulleiter in Aschaffenburg.)

[8] Siehe Kommentar zum Forschungsbericht „Personalisiertes Lernen mit digitalen Medien. Ein roter Faden“ in der FAZ vom 30.08.2018, Dr. Hannah Bethke, Berlin, „Digital unterstütztes Lernen: Hundertzwanzig Seiten Verblödungslektüre.“