„Es ist Zeit, dem reflexhaften Ruf nach der digitalen Schule eine pädagogische Reflexion entgegenzusetzen“

Süddeutsche Zeitung, 15.09.2017, Susanne Klein

Der Ruf nach der Digitalisierung der Schulen ist so laut, so schrill, so penetrant geworden, dass es an der Zeit ist für eine Pause.

Man möchte sie vom Desktop wischen – all die PDFs des Bundesbildungsministeriums, die Zwischenberichte von Arbeitsgruppen, die Expertisen aus IT und Wirtschaft, die humorigen FDP-Wahlplakate mit der Zeile „Digital first. Bedenken second“. Man möchte stattdessen die Frage beantwortet wissen: Von welcher Digitalisierung ist eigentlich die Rede, wenn es um die Schulen geht?

Mit Schwung gehören auch die Studien vom Tisch gewischt, die deutsche Schulen zu Orten der digitalen Ödnis erklären. Diese Studien schüren die Angst, heutige Schüler könnten den Anschluss an eine immer automatisiertere Arbeits- und Kommunikationswelt verlieren. Hallo, die Schüler sind schon jetzt „digitaler“, als gegenwärtige Eltern und Lehrer es jemals sein werden. Natürlich brauchen sie die Hilfe der Schule, um mündige Mediennutzer zu werden und die Chancen des Digitalen von seinen Gefahren unterscheiden zu können; auch vielen Erwachsenen täte Nachhilfe hier gut. Aber brauchen sie dafür Unterricht an digitalen Geräten? Wenn ja, welchen? In welchem Alter, in welchen Schularten und Fächern? Wie oft, wie lange? Mit welchen Inhalten? Vor allem: Mit welchem pädagogischen Nutzen?

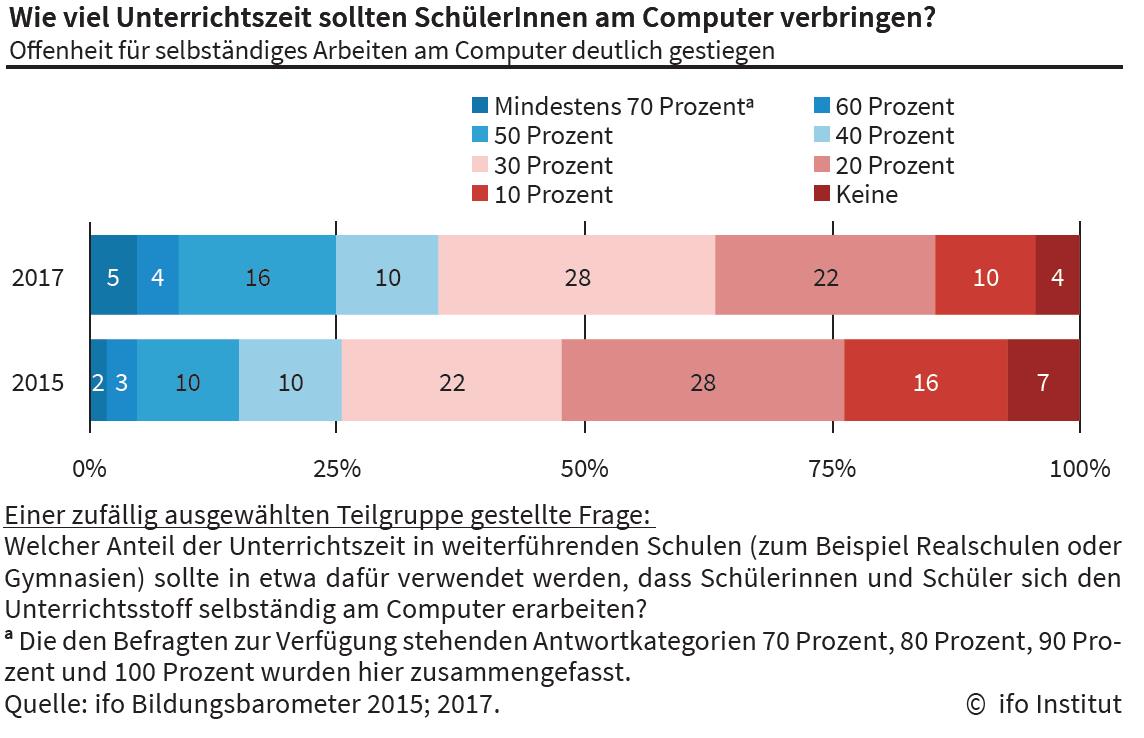

Das Bildungsbarometer 2017 des Ifo-Zentrums für Bildungsökonomik verriet, was erwachsene Bürger von Computern in Schulen halten. 63 Prozent der Befragten finden demnach, dass Schüler ein Drittel der Unterrichtszeit für das selbständige Erarbeiten [des Unterrichtsstoffes] am PC nutzen sollten [siehe Grafik und Text unterhalb der Grafik]. Man nehme das wörtlich: Ein Drittel der Unterrichtszeit sind 25 Augenpaare auf 25 Monitore gerichtet, um mit einer Maschine zu lernen, was man im Leben so braucht. Fragt sich, wozu eine solche Studie gut ist [siehe Anmerkung am Ende des Artikels]. Vielleicht dafür, zu zeigen, dass die Diskussion dringend differenzierter geführt werden muss. Dass es absurd ist, die Schulen für Milliarden zu digitalisieren und die Schüler dann vor die Geräte zu setzen, ohne sich ganz genau zu überlegen, was ihnen das bringt.

Aus dem Bildungsbarometer 2017, S. 21:

Andreas Schleicher, als Pisa-Chef der OECD, sagt: Die verstärkte Nutzung digitaler Medien führe nicht per se zu besseren Schülerleistungen, das hätten Beobachtungen über ein Jahrzehnt gezeigt. Und die Schülertests Iglu und Timss belegen, dass Grundschüler, die mindestens einmal pro Woche Computer im Unterricht nutzen, in einigen Fächern niedrigere Kompetenzen zeigen als Grundschulkinder, die seltener vorm PC sitzen.

Gegenbeweise konnte die Forschung bislang nicht liefern, aber das stört die Studienmacher nicht. Diesen Freitag präsentierte die Bertelsmann-Stiftung unverdrossen ihren „Monitor Digitale Bildung“, in dem sie beklagt, die Schule verkenne pädagogische Potenziale der Digitalisierung, hätte weder Strategien noch Konzepte – und schlechtes Wlan sowieso. [Das] klingt so, als müssten Pädagogen ihre Pädagogik von den Geräten her denken. Als sollten sie die pädagogischen Potenziale einer Technik anerkennen (und Konzepte dafür entwickeln), obwohl diese Potenziale bislang nur behauptet sind. Worin sie bestehen, weiß auch Bertelsmann nicht.

Im Tagesspiegel vom 15.09.2017 berichtet Amory Burchard aus der Studie: Bessere Technik erhoffen sich die meisten Lehrkräfte und Schulleitungen aber nicht etwa für den Einsatz im Unterricht. 81 Prozent der Lehrkräfte beziehungsweise 88 Prozent der Schulleiter sehen die Chancen des digitalen Wandels vor allem darin, „administrative Aufgaben besser bewältigen zu können“, heißt es. Und nur acht Prozent der Direktorinnen und Direktoren setzen sich Digitalisierung als strategisches Ziel für die Entwicklung ihrer Schule. Gleichwohl sind etwa 70 Prozent der Pädagogen davon überzeugt, dass digitale Medien die Attraktivität ihrer Schule steigern werden.

Auch an den Haltungen und Kompetenzen der Lehrkräfte müsse noch gearbeitet werden, resümiert die Bertelsmann-Stiftung. Deshalb sollte der Einsatz digitaler Medien zum Pflichtprogramm im Lehramtsstudium und in der Weiterbildung gehören, erklärte Jörg Dräger, Vorstand der Bertelsmann-Stiftung.

Mit dem „Monitor digitale Bildung“ sondiert die Stiftung auch ein wichtiges Geschäftsfeld des Bertelsmann-Konzerns. Die 2016 gegründete „Bertelsmann Education Group“ etwa hat zahlreiche Bildungsanbieter hinzugekauft, vor allem solche, die auf digitale Bildung spezialisiert sind. [siehe nachfolgender Beitrag: Das Bildungsgeschäft der Bertelsmann Stiftung – Perfektes Zusammenspiel]

Es ist Zeit, dem reflexhaften Ruf nach der digitalen Schule eine pädagogische Reflexion entgegenzusetzen. Damit die Schulen nicht zur nächsten Reform verdonnert werden, die eine kurzsichtige Politik irgendwann zurücknehmen muss.

Hervorhebungen im Fettdruck und eingerückte Elemente durch Schulforum-Berlin.

zum Artikel: Süddeutsche Zeitung, 15.09.2017, Susanne Klein, Digitales Geräteturnen in der Schule

siehe auch: „Digitale Bildung“: Big Brother ist teaching you!

Trojanisches Pferd „Digitale Bildung“. Auf dem Weg zur Konditionierungsanstalt in einer Schule ohne Lehrer?

Das Steuerungselement – Schaffung eines öffentlichen Meinungsklimas:

[Beim ifo Bildungsbarometer] wird nicht untersucht, wie Bildungspolitik bestmöglich gestaltet werden sollte, um das Bildungssystem zu verbessern. Vielmehr geht es darum aufzuzeigen, welche Meinungen die Deutschen haben und in welchen Bereichen und unter welchen Umständen sich politische Mehrheiten für oder gegen Bildungsreformen finden. (S. 17)

Die Ergebnisse zeigen also Bereiche auf, in denen politische Reformen auf öffentliche Akzeptanz treffen und somit leichter umsetzbar sein dürften. (S. 18)

Insgesamt zeigt das ifo Bildungsbarometer deutlich, dass die Bereitstellung bestimmter Informationen bildungspolitische Meinungen verändern kann. (S. 37)

aus ifo Bildungsbarometer 2017:

https://www.cesifogroup.de/de/ifoHome/research/Departments/Human-Capital-and Innovation/Bildungsbarometer/Bildungsbarometer2017.html

ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München