Rechtschreibung in der Grundschule – Eine empirische Untersuchung der Auswirkungen verschiedener Unterrichtsmethoden, Tobias Kuhl, April 2020

Dr. Tobias Kuhl ist als Psychologe am Lehrstuhl für Methodenlehre, Diagnostik und Evaluation der Universität Bonn tätig. Im Rahmen seiner Arbeit beschäftigt er sich maßgeblich mit empirischer Bildungsforschung, Evaluationsstudien und Hochschullehre.

Hier ein Auszug der Ergebnisse seiner Dissertation mit freundlicher Genehmigung des Autors. Buchcover und weitere Infos siehe rechte Seitenleiste der Website.

Das Lesen- und das Schreibenlernen verkörpern die ersten wirklich großen Herausforderungen innerhalb der Schullaufbahn und sind häufig mit vielfältigen Problemen verbunden (Bredel, Fuhrhop & Noack, 2017). Vielen Kindern bereitet das Rechtschreiblernen aufgrund der hohen Komplexität der Rechtschreibregeln und der zahlreichen Ausnahmen innerhalb der deutschen Schriftsprache große Schwierigkeiten (Günther, 2007). In Längsschnittstudien wurde nachgewiesen, dass sich Defizite im Bereich der Lese- und Rechtschreibkompetenz häufig in einem frühen Stadium des Lernprozesses manifestieren und über die gesamte Grundschulzeit erhalten bleiben (Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 1993). Folglich ist besonders der Anfangsunterricht wichtig und prägend für die Gesamtentwicklung der Rechtschreibkompetenz. (S. 4)

Im modernen Grundschulunterricht werden verschiedene Lehrmethoden eingesetzt, nach denen die Kinder das Lesen und das Schreiben lernen sollen.

Das vorrangige Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Beantwortung der nachfolgenden Fragestellung und Hypothesen (S. 67ff):

Hypothese 1: Die Rechtschreibleistungen der Grundschulkinder unterscheiden sich in Abhängigkeit von der eingesetzten Didaktik.

Da sich die drei Methoden Spracherfahrungsansatz, Lesen durch Schreiben und moderner Fibellehrgang in wesentlichen Aspekten voneinander unterscheiden (vgl. Kapitel 1.5 bis 1.7) und fachliche Diskussionen häufig nicht auf der Basis objektiv-systematischer Untersuchungen, sondern eher auf einer ideologisch-argumentativen Ebene geführt werden, soll die vorliegende Arbeit einen Beitrag dazu leisten, die Auswirkungen der eingesetzten Didaktik auf die Rechtschreibleistung der Kinder empirisch-wissenschaftlich fundiert zu evaluieren und vergleichend gegenüberzustellen. Hierzu soll sowohl eine Längsschnittstudie als auch eine Querschnittstudie durchgeführt werden.

Hypothese 2: Kinder, die mit Lesen durch Schreiben oder mit der Rechtschreibwerkstatt unterrichtet werden, sind intrinsisch motivierter, sich mit Schriftsprache auseinander zu setzen als Kinder, die mit einem Fibellehrgang unterrichtet werden.

Vertreter sowohl des Spracherfahrungsansatzes als auch des Ansatzes Lesen durch Schreiben postulieren, dass die offenen Lehrmethoden aufgrund des individualisierten Unterrichtsgeschehens die Motivation, sich mit Schriftsprache auseinander zu setzen, besser fördern, als es lehrgangs-orientierte Unterrichtsmethoden vermögen. Moderne Fibellehrgänge geben das jeweilige Rahmenthema vor (vgl. Kapitel 1.8); bei der Tobi Fibel (Metze, 2009) sind dies Koboldgeschichten, für die sich vielleicht nicht jedes Kind interessiert. Kinder der offenen Didaktiken dürfen sich selbstständig aussuchen, mit welchem Material sie sich beschäftigen.

Folglich sollten Fibelkinder im Durchschnitt weniger Freude beim Lesen und Schreiben empfinden als Kinder, die mit der Rechtschreibwerkstatt oder mit Lesen durch Schreiben unterrichtet werden. Darüber hinaus kann angenommen werden, dass Kinder, die sich vielleicht nicht für die vorgegebenen Lehrbuchinhalte einer Fibel interessieren, sich weniger mit Schriftsprache identifizieren und deren praktischen Alltagsnutzen als weniger hoch einschätzen als Schüler der offenen Lehrmethoden.

Diese Annahme soll in der vorliegenden Arbeit empirisch im Querschnitt geprüft werden. Der Fokus liegt hierbei auf der Lese- und Schreibfreude sowie auf dem wahrgenommenen Wert des Schreibens (vgl. Kapitel 1.9).

Hypothese 3: Werden Kinder mit Lesen durch Schreiben oder mit der Rechtschreibwerkstatt unterrichtet, beschäftigen sie sich auf der Verhaltensebene in ihrer Freizeit mehr mit Schriftsprache als Kinder, die mit einem Fibellehrgang unterrichtet werden.

Der offene Unterricht mittels des Spracherfahrungsansatzes oder Lesen durch Schreiben soll die Kinder dazu anregen, sich selbstständig mit Schriftsprache zu beschäftigen. So soll ihre intrinsische Motivation stärker geweckt werden können, als es Fibelwerke vermögen (vgl. Hypothese 2). Da Motivation und Handlung eng miteinander verknüpft sind (vgl. Kapitel 1.9), erscheint die Annahme naheliegend, dass mit offenen Methoden unterrichtete Kinder in ihrer Freizeit häufiger lesen und schreiben als Fibelkinder.

Hypothese 4: Grundschulkinder üben außerhalb der Schule in Abhängigkeit von der eingesetzten Didaktik unterschiedlich häufig Lesen und Schreiben.

Neben der Untersuchung des Schreib- und Leseverhaltens als Freizeitvergnügen ist es interessant, die Auswirkungen der verschiedenen Didaktiken dahingehend zu untersuchen, ob Grundschulkinder in Abhängigkeit von der eingesetzten Unterrichtsmethode im Fach Deutsch zuhause mit ihren Eltern unterschiedlich viel üben (müssen). Zwar verbietet Reichen (1992) in seiner Methode Lesen durch Schreiben explizites Üben, es kann gleichwohl unterstellt werden, dass sich nicht alle Eltern an diese Weisung halten, da sie davon ausgehen, ihr Kind profitiere von Übungen. Graf Orthos Rechtschreibwerkstatt und gängige Fibelmethoden verbieten Eltern das Üben mit ihren Kindern nicht und stellen ergänzendes Material zu diesem Zweck bereit (Metze, 2014; Sommer-Stumpenhorst, 2014e).

Hypothese 5: Das didaktische Leitmedium im Grundschul-Deutschunterricht beeinflusst die Lesepräferenz der Kinder.

Da die verschiedenen Lehrmethoden die Schüler unterschiedlich an das Lesen heranführen, könnte dies dazu führen, dass sich Kinder in Abhängigkeit von der eingesetzten Didaktik eher mit Büchern mit viel Text oder mit Literatur mit vielen Bildern beschäftigen. Eine explorative Untersuchung dieser Annahme könnte Erkenntnisse aus Hypothese 2, die der Frage nachgeht, wie gerne die Grundschüler lesen, thematisch ergänzen. (S. 67ff)

Überblick über die Ergebnisse der Längsschnittstudie

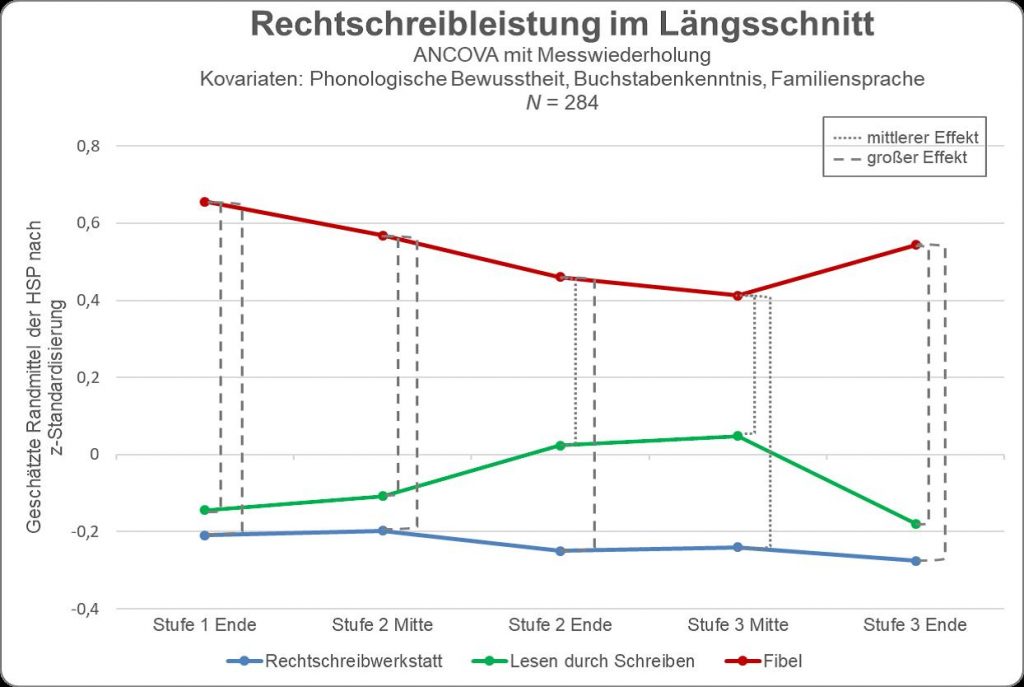

Die Varianzanalysen bescheinigten der Fibelgruppe eine signifikante Überlegenheit gegenüber den beiden anderen Didaktikgruppen. Die längsschnittliche Analyse zeigte auf, dass die Fibelkinder zu allen fünf Messzeitpunkten der Rechtschreibtestungen mittels der Hamburger Schreib-Probe signifikant bessere Leistungen mit meist großem Effekt im Vergleich zu den Gruppen erbracht hatten, die mit der Rechtschreibwerkstatt oder der Methode Lesen durch Schreiben unterrichtet worden waren. Rechtschreibwerkstatt- und Lesen durch Schreiben-Kinder unterschieden sich zu keinem Zeitpunkt signifikant in ihren Leistungen. (S. 105)

Die Fibelmethode ist den beiden offenen Methoden Rechtschreibwerkstatt (Spracherfahrungsansatz) und Lesen durch Schreiben hinsichtlich des Lernerfolgs der Schüler überlegen. Dieses Ergebnis fügt sich nahtlos in die internationale Forschungslage ein: Die Annahme der Reformpädagogen, offene Unterrichtssettings seien einer lehrgangsgebundenen Fibelmethode überlegen, hält einer empirischen Überprüfung nicht stand. Zum erfolgreichen Lernen benötigen sehr viele Kinder direkte Instruktionen durch den Lehrer (Ehri et al., 2001; Fan, 1993; Foorman et al., 1998; Hattie, 2014). Regelvermittlung, konstruktive Rückmeldungen und Fehlerkorrekturen durch die Lehrperson führen auch in internationalen Studien nachweislich zu einer erheblichen Verbesserung der Schulleistung aller Kinder (Hattie, 2014; Sadler, 1989). Insbesondere Risikokinder profitieren außerordentlich stark von solchen direkten und spezifischen Instruktionen durch die Lehrkraft (Swanson et al., 1999; Thomé & Eichler, 2004; White, 1988). (S. 138f)

Grundsätzlich ist die Entwicklung neuer Lehrmethoden zu begrüßen. Die Gesellschaft befindet sich in einem permanenten Wandel und Lehrer sehen sich häufig mit neuen Problemen und Aufgaben konfrontiert. Basierend auf den vorliegenden Erkenntnissen sollte hinterfragt werden, ob es zielführend ist, dass Unterricht ohne solide empirische Basis flächendeckend reformiert wird. In der medizinischen Forschung wäre der Einsatz von Medikamenten ohne aufwändige Studien und Zulassungsverfahren undenkbar. An diesen Standards sollte sich die Pädagogik messen. Die Konzeption neuer Unterrichtsmethoden sollte zukünftig idealer Weise durch multiprofessionelle Teams erfolgen, um Fachwissen verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen zu bündeln und zu integrieren, damit die Chancen auf möglichst hohe Erfolge maximiert werden. (S. 142)

Grau unterlegte Einschübe sowie Hervorhebungen im Fettdruck durch Schulforum-Berlin.

Eine gute Übersicht und Zusammenfassung der Studie durch die Universität Bonn, Institut für Psychologie unter: https://www.psychologie.uni-bonn.de/de/unser-institut/abteilungen/methodenlehre-und-diagnostik/mitarbeiter-1/m.sc.-tobias-kuhl-1/poster-buko-rechtschreiberfolg-nach-unterschiedlichen-didaktiken-21.09.2018

Weiter Informationen zu „Lesen und Schreiben“: https://schulforum-berlin.de/category/schule-lesen-und-schreiben/