Die Pandemie und die damit einhergehenden Lockdowns haben das Bildungsproblem noch weiter verstärkt. Das zeigt sich bei den Abschlussprüfungen an einer Berliner Schule.

Ada M. Hipp

Berliner Zeitung, 09.04.2025. Dies ist ein Open-Source-Beitrag.

Während die Politik sich selbstzerfleischend versucht, die Corona-Zeit aufzuarbeiten, versuchen wir Lehrer derweil, das zu tun, was uns kaum gelingen mag: entstandene Bildungslücken zu schließen und unsere Schülerschaft zu erfolgreichen Abschlüssen zu führen.

Es ist ein Donnerstag im März, ein besonderer Tag. Es ist Prüfungstag. Im Schulgebäude ist es den ganzen Tag über ruhig. Nur hier und da hört man ein Flüstern.

Die siebten und achten Klassen sind außer Haus, der neunte Jahrgang schreibt eine Probe-BBR. Die Zehntklässler werden heute ihre erste Prüfung absolvieren. Es ist eine von vier Prüfungen im Rahmen der Prüfungen zum Mittleren Schulabschluss. Sie nennt sich PibF, Prüfung in besonderer Form, allgemein hin bekannt als Präsentationsprüfung. Die Themen zu dieser Art von Prüfung können sich die Prüflinge selbst aussuchen. Sie können sie selbstständig zu Hause, in der Schule oder in der Bibliothek mit ihren Co-Prüflingen vorbereiten. Die PibF ist eine Gruppenprüfung.

Die Prüfungsergebnisse erfahren sie unmittelbar nach der Prüfung in einem Abschlussgespräch. An unserer Schule erhoffen sich alle Prüflinge mindestens die Note Drei, damit sie die Note Fünf, die die Mehrheit von ihnen in der schriftlichen Mathematik-Prüfung zum MSA erfahrungsgemäß voraussichtlich bekommen wird, ausgleichen und somit den Mittleren Schulabschluss erreichen können.

Keine Jubelschreie – was ist passiert?

Doch auch danach, nach mehreren abgelaufenen Prüfungen, ändert sich an der Ruhe im Haus nichts. Es bleibt still und leise, irgendwie bedrückend gar. Ungewöhnlich. Normalerweise hören wir nach den Prüfungen, vereinzelt zumindest, Jubelschreie, Lachen und freudig erregte Gespräche, in denen einander die guten Noten laut zugerufen werden. An diesem Tage nicht. Was ist passiert?

Die ersehnten Dreien wurden nicht so häufig erteilt, wie sich die Schüler das gewünscht hatten, geschweige denn Zweien oder gar Einsen. In diesem Jahr wurde gehäuft die Note Vier erteilt, manchmal sogar die Note Fünf. Die Betreffenden wissen, dass sie nun unter enormen Druck stehen, die schriftlichen Prüfungen in Mathematik, Deutsch und Englisch wenigstens mit der Note Vier bestehen zu müssen. Der Ausgleich einer Fünf, zum Beispiel im „Angstfach“ Mathematik, ist 25 Prozent unserer Schülerinnen und Schüler in diesem Jahr nun nicht mehr möglich.

Der diesjährige Jahrgang ist der leistungsschwächste Jahrgang an unserer Schule seit der Einführung der Berliner Schulstrukturreform im Jahre 2010, die die vormaligen Haupt- und Realschulen zu Integrierten Sekundarschulen werden ließ.

80 Prozent der jetzigen Zehntklässler fiel bei den Prüfungen zur Berufsbildungsreife in Mathematik und Deutsch im Jahr 2024 durch. Das heißt im Klartext, dass diese 80 Prozent momentan keine Aussicht haben, die Schule mit der Mittleren Reife zu verlassen. Es sei denn, unter ihnen befinden sich diejenigen, die die PibF soeben mindestens mit der Note Drei bestanden haben.

Ein Novum im Brennpunkt

Einige Schülerinnen und Schüler wissen schon jetzt, dass sie die Schule wahrscheinlich ohne Abschluss verlassen werden. Ihre einzige Chance bestünde in der erfolgreichen Wiederholung der BBR-Prüfung. Zum Halbjahr hin hatten sie solch schlechte Noten, dass sie nicht zu den MSA-Prüfungen zugelassen werden konnten. Auch für uns an einer sogenannten Brennpunktschule ein Novum.

Nicht, dass unsere Schülerinnen und Schüler keinen Support von uns erfahren hätten. Im Gegenteil, wissend um die zum großen Teil prekären Lern- und Arbeitsbedingungen in ihrem häuslichen Umfeld, wissend um die oft fehlende Unterstützung im Elternhaus und wissend um ihren Mangel an notwendigen Kompetenzen, haben wir ihnen so weit Hilfe zukommen lassen, wie es gerade noch statthaft ist. Vor allem gaben wir Zeit.

Der Faktor Zeit spielt eine wichtige Rolle. Besonders in der Woche direkt vor den Prüfungen gaben Fachlehrkräfte ihre Unterrichtsstunden für die Prüfungsvorbereitungen her und verzichteten auf das Durchdrücken ihres Lehrstoffs.

Vertretungsstunden wurden mehrheitlich in den PC-Räumen verbracht. So konnten die Prüflinge in ihren Teams arbeiten, was ihnen in der Regel aufgrund fehlender privater Räumlichkeiten sonst verwehrt geblieben wäre. Sie bekamen auch die Gelegenheit, sich am Nachmittag in der Schule zusammenzusetzen und die Computer der Schule für die Recherche und das Erstellen einer Powerpoint-Präsentation zu nutzen.

Zudem gibt es an unserer Schule zu Beginn des Schuljahres einen einwöchigen Workshop zum Thema Präsentationsprüfung, in dem Schritt für Schritt notwendige Strategien für eine erfolgreiche Prüfung trainiert werden.

Ihnen fehlen schlichtweg die Worte

Nahezu 100 Prozent unserer Schülerinnen und Schüler haben einen Migrationshintergrund. Die einen leben in der dritten oder vierten Generation in Deutschland. Ihre Eltern sind zwar hier in die Schule gegangen, doch haben sie häufig aufgrund von Sprachbarrieren entweder einen sehr niedrigen Bildungsabschluss oder sie verließen das deutsche Bildungssystem ohne Abschluss. Andere wiederum haben Eltern, die in ihren Heimatländern nur wenige Jahre, manche sogar nie die Schule besuchten.

Der oft einzige intellektuelle Input für die Kinder kommt vonseiten der Schule, manchmal kann es sogar TikTok oder Instagram sein. Schülerinnen haben hier mitunter Buchempfehlungen bekommen.

Die größte Schwierigkeit für unsere Schülerschaft besteht darin, Themen für die Prüfung zu finden. Die meisten von ihnen kommen aus sogenannten bildungsfernen Elternhäusern. Bücher im Haushalt sucht man hier vergeblich, gelesen wird oft nicht. Gemeinsame Gespräche am „Abendbrottisch“ finden nicht statt. Ihnen fehlen schlichtweg die Worte, mit denen es ihnen möglich wäre, eine ansprechende Präsentation zu entwickeln und zu gestalten. Das Thema Schule spielt im häuslichen Umfeld kaum eine Rolle. So auch in der Zeit der Pandemie.

Die Eltern waren zugleich Lehrkräfte

Der diesjährige zehnte Jahrgang besuchte die fünfte Klasse, als sich am 25. März 2020 die Schulen zum ersten Mal schlossen. Beschult wurden sie aus der Ferne, soweit möglich, soweit Eltern telefonischen Kontakt zu der Grundschullehrerin hatten, soweit Eltern per E-Mail, Arbeitsaufträge für ihre Kinder zugesandt werden konnten, soweit vereinzelt der Grundschullehrer auch mal persönlich bei ihnen vorbeikam und Arbeitsblätter in den Briefkasten warf, mit Anleitungen für die Eltern.

Denn sie waren es, die ihre Kinder zum Erledigen der Aufgaben brachten und sie unterstützten, sie waren es, die ihre Kinder dabei nicht nur beaufsichtigten, sondern Lehrkräfte sowie Eltern gleichzeitig waren. Zumindest bei bildungsnahen Elternhäusern oder solchen, denen die Wichtigkeit von Schule bewusst ist. Anders bei vielen unserer Schülerinnen und Schüler.

Wie sie uns damals erzählten, haben sie die Aufgaben der Grundschule eher selten bis gar nicht erledigt. Oft fehlte ihren Eltern eine eigene E-Mail-Adresse, manche Familien besaßen nur ein Handy, welches nicht immer Guthaben hatte.

In einigen Familien teilten sich bis zu sechs Kinder einen Laptop. Zu Hause waren sie auf sich allein gestellt, weil ihre Eltern ihnen nicht helfen konnten. Ältere Geschwister waren für sie oft die einzige schulische Unterstützung. Manchmal gab es auch Kontakte zu Mitschülern.

Versprechen der Politik wurde ad absurdum geführt

Nach den Sommerferien und Lockdown 1 sollte es keine Schulschließungen mehr geben. Die Pandemie schien durch die Sommerhitze gebannt zu sein. Folglich wurde beschlossen, dass die Schulen wieder für alle öffneten, d.h. Unterricht wie vor der Pandemie, alle Fächer in voll besetzten Klassenzimmern, allerdings mit AHA-L. Abstand, soweit im vollen Klassenraum überhaupt möglich, Hygiene unter Verwendung diverser Desinfektionsmittel, Atemschutzmaske sowie Lüften.

Da immer mehr Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte sich mit Corona ansteckten, konnten Schulen die Erlaubnis der Durchführung von Hybridunterricht – die eine Hälfte der Klasse hat Unterricht in der Schule und die andere Hälfte sollte online bzw. per Vergabe von Aufgaben und Arbeitsblättern zu Hause „beschult“ werden. SalzH wurde zum neuen Begriff: Schulisch angeleitetes Lernen zu Hause.

Am 16. Dezember 2020 schlossen die Schulen erneut. Der Lockdown light vom November reichte nicht aus, um die Pandemie einzudämmen. Das Versprechen der Politik, einen weiteren Lockdown für Schulen werde es nicht geben, wurde ad absurdum geführt.

Wieder mussten wir uns mit den Schülerinnen und Schülern online zum Unterricht verabreden, auch die neuen siebten Klassen waren dabei. Dieses Mal waren wir besser vorbereitet, alle hatten eine eigene, schulbezogene E-Mail-Adresse. Kontakte zueinander war über diverse, eigens eingerichtete Plattformen möglich geworden.

2021 wurden die Prüfungen ausgesetzt

Die Prüfungen zum MSA 2021 wurden ausgesetzt, genau wie im Jahr zuvor. In den Jahren 2022 und 2023 wurden die Prüfungen unter Reduzierung des Anforderungsniveaus eingeschränkt durchgeführt. Im Abschlussjahr 2024 sollten diese Einschränkungen nicht mehr gelten. Die Prüfungen zum MSA wurden wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie durchgeführt. Versäumte Unterrichtsstunden, der versäumte Lehrstoff aus den Jahren 2020, 2021 und 2022 seien … aufgeholt? Spiegeln das die Abschlüsse wider? Sollte jetzt alles wieder gut sein?

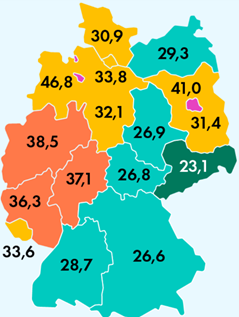

Bereits die Prüfungen zur Berufsbildungsreife 2023 lassen daran zweifeln. 63 Prozent unserer Schülerinnen und Schüler erreichten die Berufsbildungsreife nicht. Es war unser erster „Coronajahrgang“ in Klasse 7. Den Mittleren Schulabschluss 2024 erreichten 30 Prozent.

Die Pandemie und die damit verbundenen Schulschließungen tragen eine Mitschuld daran, dass wir es nicht geschafft haben, entstandene Defizite aufzuholen. Sie hat letztlich zu Tage gebracht, was schon seit Jahren im Untergrund schwelt. Denn: Unzureichende frühkindliche Bildung, mangelhafte bis fehlende Förderung im Grundschulalter, wenig bis gar keine Unterstützung im (oft bildungsfernen) Elternhaus, massive Defizite u.a. in der Beherrschung der deutschen Sprache, im verstehenden Lesen und logischen Denken, all das gepaart (auch) mit geringfügiger Motivation und Lernbereitschaft, gab es schon vor der Pandemie. Mit dem Startchancen-Programm, kann es uns vielleicht gelingen, Kindern (endlich) Bildungsgerechtigkeit zukommen zu lassen.

Ada M. Hipp, Jahrgang 1968, lebt mit ihrer Familie in Berlin. Seit 1992 ist sie im Berliner Schuldienst tätig. Über ihre Erlebnisse und die ihrer Schülerinnen und Schüler während der Schulschließungen schrieb sie in ihrem Buch „Ich und du, Schule zu und digital im Nu“, erschienen im Novum-Verlag epubli.

Transparenzhinweis: Die Autorin verwendet ein Pseudonym, der wahre Name ist der Redaktion bekannt.

Hinweise von „Schulforum Berlin“ zum Text:

Berliner Schulstrukturreform: https://schulforum-berlin.de/?s=schulstrukturreform

Abschlüsse an den Integrierten Sekundarschulen nach der 9. und 10. Klasse: https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/pruefungen-und-abschluesse/abschluesse-an-der-iss-nach-klasse-9-und-10/ [10.04.2025]

Prüfungsaufgaben Berufsbildungsreife BBR: https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/pruefungen/Materialsammlung_VA9_Maerz_2017.pdf [10.04.2025]

Prüfungsaufgaben Mittlerer Schulabschluss MSA: Prüfungsaufgaben MSA – Berlin.de

Startchancen-Programm: https://www.berlin.de/sen/bildung/unterstuetzung/startchancen-programm/ [10.04.2025]