Integrationskonzept Gemeinschaftsschule – erfolglos

WitschaftsWoche, Bildungspolitik, 31.08.2017, Ferdinand Knauß

Martin Schulz entdeckt Bildung als Thema für seinen Gerechtigkeitswahlkampf. Dabei haben gerade SPD-geführte Bundesländer, Berlin voran, bei der Schulpolitik zuletzt alles andere als überzeugt. […]

Vor allem das von Schulz und dem Berliner regierenden Bürgermeister Michael Müller ausdrücklich mit der „Nationalen Bildungsallianz“ verknüpfte Ziel, für Chancengleichheit und Integration zu sorgen, wird von den Ergebnissen der lange Zeit SPD-regierten Bundesländer besonders deutlich verfehlt. Denn laut Bildungsmonitor belegen Bremen, Berlin und Hamburg, aber auch Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen hier Schlussplätze. 21,9 Prozent der ausländischen Schulabgänger in der Hauptstadt haben keinen Schulabschluss – und damit kaum Chancen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. […] Kurz gesagt: Ausgerechnet in den Hochburgen der Gerechtigkeitspartei SPD sind der Lernerfolg und damit die späteren beruflichen Aussichten besonders stark von der Herkunft abhängig.

Ein Lieblingsprojekt sozialdemokratischer Bildungspolitik ist die Gemeinschaftsschule. Erwartet wird von ihr nämlich genau das, was sich Martin Schulz und die SPD als Ziel auf die Wahlkampffahnen geschrieben haben: Mehr Gerechtigkeit. „Sie hat“, so heißt es beim Berliner Senat, „das Ziel, mehr Chancengleichheit und -gerechtigkeit durch längeres gemeinsames Lernen und eine optimale Förderung der individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten aller Schülerinnen und Schüler zu schaffen“.

Im Rahmen einer Gemeinschaftsschule sollen die verschiedenen Schularten flexibler als in Gesamtschulen miteinander kombiniert werden bis hin zur vollständigen Zusammenführung. Die einzelnen Schulen sollen sich – abgestimmt auf die jeweilige lokale Situation – selbstbestimmt verändern können. Es gibt keine nach Leistungsniveaus bestimmten festen A-, B- oder C-Kurse. Im gemeinsamen und „offenen“ Unterricht – in „Lerngemeinschaften“ – soll die Heterogenität der Schüler zum Vorteil werden.

Durch Unterstützung „individueller Lernwege“ und „selbstständigen Lernens“ der Schüler sollen maximale „Lernzuwächse“ erreicht und die „Trennung von Lernerfolg und sozialer Herkunft“ überwunden werden, wie es auf der Website des Senats heißt. Neben der Integration von Migrantenkindern soll das nicht zuletzt auch die Inklusion Benachteiligter erleichtern.

Klingt alles sehr gut – vor allem im Rahmen eines Gerechtigkeitswahlkampfes. Aber erfüllen die Gemeinschaftsschulen – in Berlin gibt es seit 2008 mittlerweile 25 – auch die sozialdemokratischen Hoffnungen?

Die Berliner Senatsverwaltung gibt sich zufrieden: „Die Ergebnisse zeigen, dass die Entwicklung der Gemeinschaftsschulen hin zu einer Schule für alle Schülerinnen und Schüler von Fortschritten und der Verfestigung des Erreichten gekennzeichnet ist“, fasst sie den in ihrem Auftrag erstellten „Abschlussbericht“ der „Wissenschaftlichen Begleitung der Pilotphase Gemeinschaftsschule“ zusammen.

Der „Arbeitskreis Gute Schule Berlin“, ein Zusammenschluss von Lehrern und Eltern, kommt zu einem anderen Ergebnis: Die mit hohen Investitionen (bis 2012 bereits 22 Mio. Euro) und großem Engagement der Lehrkräfte eingeführte Gemeinschaftsschule und ihre Konzeption zeitigen die von der Schulsenatorin vorgegebenen Erfolge nicht.“

Denn was die Senatsverwaltung nicht erwähnt, sind die im Abschlussbericht genannten ernüchternden Aussagen von Lehrern der Berliner Gemeinschaftsschulen: Mehr als die Hälfte von ihnen bewerten den Unterricht in heterogen zusammengesetzten Klassen mit Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf – in Bezug auf Lernen, Sprache, sozial-emotionale Entwicklung, Hören, Sehen, geistige oder körperliche Behinderung – als Unterrichtsbeeinträchtigung. Fast zwei Drittel nennen „Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Leistungsfähigkeiten“ als weitere Beeinträchtigung im Unterricht.

Nach Befragung von zwei Lehrerteams heißt es im Bericht: „Die Schülerinnen und Schüler liegen nach Aussagen der Lehrkräfte sowohl hinsichtlich ihres fachlichen Kenntnisstandes als auch ihrer methodischen und motivationalen Voraussetzungen weit hinter den Anforderungen. Es ist die Rede von enormen Wissenslücken, sprachliche Fähigkeiten und grundlegendes Abstraktionsvermögen seien kaum ausgeprägt.“ In einigen Interviews sei, so der Bericht, deutlich geworden, „dass die Lehrkräfte den Eindruck haben, das schulische Konzept [der Gemeinschaftsschule] habe Vorrang vor dem, was aus ihrer fachlichen Einschätzung die Schülerinnen und Schüler können und brauchen.

zur Analyse des „Arbeitskreises Gute Schule Berlin“ zur „Berliner Gemeinschaftsschule – Des Kaisers neue Kleider?“ Zum Abschlussbericht der Pilotphase der Berliner Gemeinschaftsschulen.

Der „Arbeitskreis Gute Schule Berlin“ ist eine Gruppe von Lehrerinnen, Lehrern und Eltern. Die Lehrkräfte sind an allgemeinbildenden Schulen im Primar- und Sekundarbereich sowie an berufsbildenden Schulen tätig. Über ihre praktische Unterrichtstätigkeit hinaus sind sie, wie viele andere Lehrkräfte auch, an pädagogischen, didaktischen und bildungspolitischen Fragen interessiert. Im ständigen Austausch miteinander entschlossen sie sich, Beobachtungen und Entwicklungen im Berliner Schulwesen über das Erleben und Wahrnehmen hinaus zu analysieren, zu kommentieren und darüber zu informieren. Ihr Wunsch ist, eine breite Diskussion für alle daran Interessierten anzustoßen.

email-Adresse: gute-schule-berlin@online.de

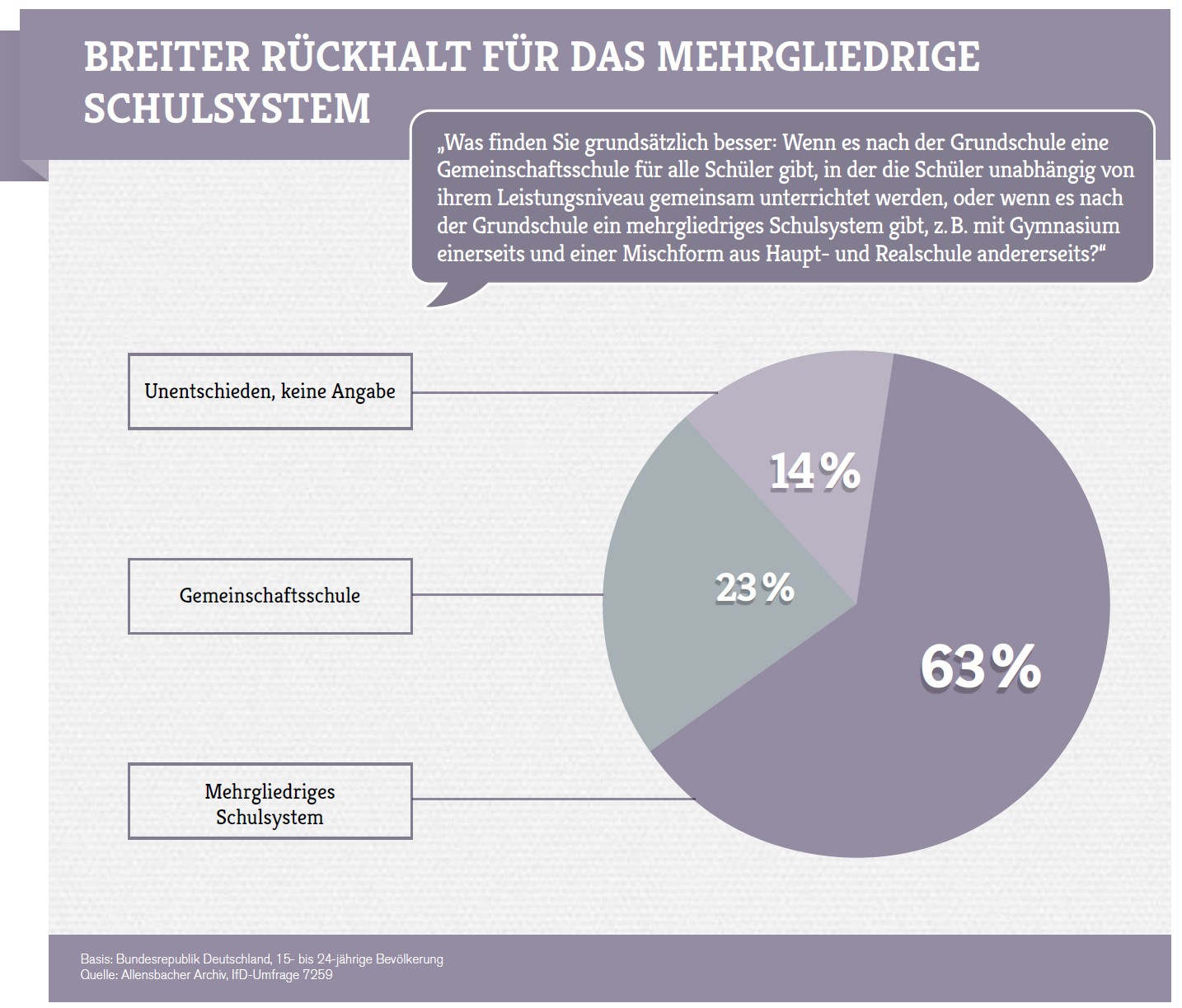

Aus der McDonald´s Ausbildungsstudie 2017, Institut für Demoskopie Allensbach (IfD):

Ein wichtiges Thema der Bildungspolitik ist die Grundstruktur des Schulsystems. In der jungen Generation gibt es einen breiten Rückhalt für das mehrgliedrige Schulsystem: 63 Prozent der unter 25-Jährigen favorisieren nach der Grundschulzeit ein mehrgliedriges Schulsystem mit der Beibehaltung des klassischen Gymnasiums und einer Mischform aus Haupt- und Realschule [Integrierte Sekundarschule (ISS), Gesamtschule, Stadtteilschule, u.a.].

Ein wichtiges Thema der Bildungspolitik ist die Grundstruktur des Schulsystems. In der jungen Generation gibt es einen breiten Rückhalt für das mehrgliedrige Schulsystem: 63 Prozent der unter 25-Jährigen favorisieren nach der Grundschulzeit ein mehrgliedriges Schulsystem mit der Beibehaltung des klassischen Gymnasiums und einer Mischform aus Haupt- und Realschule [Integrierte Sekundarschule (ISS), Gesamtschule, Stadtteilschule, u.a.].

Lediglich 23 Prozent der unter 25-Jährigen sprechen sich für die Gemeinschaftsschule aus, die alle Schüler besuchen und in der sie unabhängig von ihrem Leistungsniveau gemeinsam unterrichtet werden. Die Befürworter der Gemeinschaftsschule rekrutieren sich überdurchschnittlich aus jungen Erwachsenen mit einfachem Schulabschluss. (S. 40)