Lehrmethoden: Fehler sollen wieder korrigiert werden

Bereits am 24.04.2019 schrieb Heike Schmoll zu diesem Thema in der FAZ:

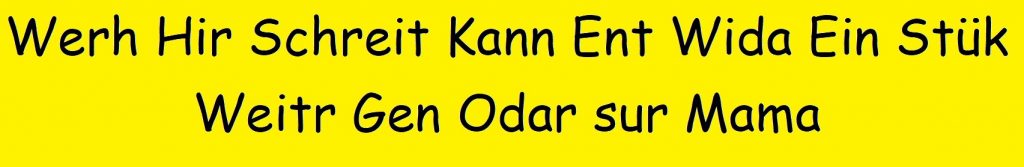

Diesen Zettel hat eine Grundschülerin am Ende der ersten Klasse an ihre Zimmertür gehängt. Wenn Grundschulkinder auch nach fast einem Jahr Unterricht noch so schreiben wie sie hören, dann geht den Eltern der Hut hoch. Sie können einfach nicht nachvollziehen, dass nicht einmal die Vermittlung der kulturellen Basiskompetenzen zu gelingen scheint. Und sie halten es fast nicht aus, dass die Lehrer es ihnen auch noch verbieten, falsche Schreibungen zuhause zu korrigieren.

Die Methode „Lesen durch Schreiben“ […] ist noch fragwürdiger geworden, seit eine Bonner Studie [siehe Kasten], die auch eine Langzeitbeobachtung umfasste, die klare Überlegenheit des Fibel-Einsatzes mit einem systematischen Rechtschreiberwerb belegt hat.

Die meisten Bundesländer haben deshalb die Reißleine gezogen und den Grundschulen nahegelegt, von Anfang an orthographisch richtige Schreibweisen zu lehren und Fehler zu korrigieren. Brandenburg etwa reagierte unmittelbar auf die Bonner Studie und untersagte den Grundschullehrern, die Methode „Lesen durch Schreiben“ noch anzuwenden.

Studie der Universität Bonn: Rechtschreiberfolg nach unterschiedlichen Didaktiken – eine kombinierte Längsschnitt-Querschnittstudie in der Grundschule

Theorie: „Basierend auf empirischen psychologischen und linguistischen Forschungsbefunden (Schründer-Lenzen, 2013) wird der Frage nachgegangen, ob der Unterricht nach verschiedenen Rechtschreibdidaktiken zu unterschiedlichen Lernleistungen im Verlauf der Grundschule führt. Die Rechtschreibleistungen von Grundschulkindern, die entweder mit einem systematischen Fibelansatz, dem freien Konzept Lesen durch Schreiben oder mit der Rechtschreibwerkstatt unterrichtet wurden, wurden analysiert, wobei letztere den Spracherfahrungsansatz verfolgen. Es interessierte ferner, ob sich zwischen den Didaktikgruppen die intrinsische Schreib- und Lesemotivation unterschied, da Vertreter des Spracherfahrungsansatzes hier einen Vorteil ihrer Methode gegenüber dem Fibelansatz postulieren.“

Diskussion: Die Ergebnisse der Studie „sprechen deutlich für die Überlegenheit des Unterrichts mit einem Fibelansatz. Nicht nur waren die Rechtschreibleistungen der systematisch angeleiteten Kinder besser als die der anderen Didaktikgruppen, und zwar mit überwiegend großem Effekt; sondern auch die Streuung der Werte war in der Fibelgruppe weit geringer. Sehr viele Kinder scheinen demnach von dieser Lehrmethode zu profitieren, obwohl sie zu Beginn der Schulzeit weniger Vorkenntnisse hatten als die Lesen-durch-Schreiben-Kinder. Die in der Studie ermittelten Ergebnisse der Rechtschreibtestungen wurden aus ethischen Gründen an die Schulen zurückgemeldet. Dies betrifft jedoch alle untersuchten Kinder gleichermaßen. Sowohl die intrinsische Schreib- als auch die intrinsische Lesemotivation der Fibelkinder waren jeweils nicht geringer als die der Kinder, die nach einem der beiden Spracherfahrungsansätze unterrichtet worden waren. Die vorliegenden Daten widerlegen die Grundannnahme des Spracherfahrungsansatzes, ein frühes Korrigieren von Rechtschreibfehlern demotiviere die Kinder, sich mit Schriftsprache auseinanderzusetzen.

Insgesamt kann basierend auf den Ergebnissen dieser längsschnittlichen wie querschnittlichen Analysen ein Rechtschreibunterricht mit den beiden Didaktiken des Spracherfahrungsansatzes – Lesen durch Schreiben oder Rechtschreibwerkstatt – nicht uneingeschränkt empfohlen werden. Die Didaktik Rechtschreibwerkstatt führt bei vielen Kindern in der vorliegenden Stichprobe nachweislich zu besonders geringen Rechtschreibleistungen.“ […]

Tobias Kuhl & Una M. Röhr-Sendlmeier, Universität Bonn, Institut für Psychologie

Nun hat auch Nordrhein-Westfalens Schulministerin Yvonne Gebauer die Konsequenzen gezogen und eine neue Handreichung für die Grundschullehrer [siehe Kasten] herausgegeben. „Die Regeln der deutschen Rechtschreibung können und müssen von der ersten Klasse an gelernt werden“, sagt Gebauer.

Auszug aus der neuen Handreichung für Grundschullehrer:

Hinweise und Materialien für einen systematischen Rechtschreibunterricht in der Primarstufe in NRW – Handreichung (Juni 2019)

Damit alle Kinder richtig schreiben lernen können, bedarf es eines systematischen und anregenden Rechtschreibunterrichts in der Grundschule, der Sicherheit beim Schreiben vermittelt und die Erfahrung ermöglicht, dass das richtige Schreiben machbar, sinnvoll und notwendig ist. Dies gilt auch für die erste Klasse, denn schon Schreibanfängerinnen und Schreibanfänger brauchen Hinweise auf normgerechte Schreibungen und Anregungen, dem System unserer Orthografie auf die Spur zu kommen, damit sie nicht denken, dass man „schreibt wie man spricht“. […] Damit trägt die Schule eine besondere Verantwortung, Schülerinnen und Schüler bestmöglich bei der Entwicklung ihrer Rechtschreibkompetenz zu unterstützen, unabhängig davon, wie man deren gesellschaftliche Bedeutung bewerten mag. Diese Verantwortung wird auch angesichts aktueller Befunde über sinkende Rechtschreibkompetenzen am Ende der Grundschulzeit deutlich. (S. 6)

Bereits in der ersten Klasse, also für viele Kinder zu Beginn des Schriftspracherwerbs, hat Rechtschreibunterricht seinen Platz: als integrativer Bestandteil einer vielseitigen Beschäftigung mit Schrift. Guter (Recht-)Schreibunterricht zeichnet sich grundsätzlich dadurch aus, dass die Kinder sowohl selbständig Wörter, Sätze, Texte zu persönlich sinnvollen Schreibanlässen konstruieren und lesen (Schriftgebrauch), als auch richtig geschriebene Wörter abschreiben, dadurch üben und sie im Hinblick auf Rechtschreibphänomene erkunden (Schriftorientierung). […] Die ersten Schulwochen sind entscheidend für das weitere Lernen: die Kinder erfahren, inwiefern der Unterricht mit ihnen als Personen und mit ihren bisherigen Erfahrungen mit Schrift und Schriftgebrauch etwas zu tun hat. Sie prägen die Vorstellung der Kinder von Schule und Unterricht. (S. 25)

In Hamburg, Schleswig-Holstein, sowie in Bayern und Baden-Württemberg sollen die Grundschullehrer ebenfalls von Anfang an korrekte Schreibweisen beibringen, in den ostdeutschen Ländern hat man ohnehin wenig Gebrauch von reformpädagogischen Modellen gemacht.

Zur Berliner Schulsituation

Der Berliner Tagesspiegel vom 31.05.2018, hat folgende Überschrift:

Scheeres will „Schreiben nach Gehör“ beibehalten.

Am 10.09.2019 haben sich ca. 60 Grundschullehrerinnen bei einer Regionalen Fortbildung der Schulverwaltung für das Thema: „Drei Didaktiken des Rechtschreiblernens – nur Fibelunterricht wirkt?“ mit Frau Professor Dr. Una Röhr-Sendlmeier angemeldet.

Frau Röhr-Sendlmeier stellte zunächst die Ergebnisse der Studie “Der Verlauf des Rechtschreib-Lernens – drei Didaktiken und Ihre Auswirkungen auf Orthographie und Motivation in der Grundschule“ vor. In der Diskussion wurden die Inhalte vertieft und die eigene Praxis im Unterricht reflektiert. Für eine weitere Bearbeitung des Themas und Unterrichtshilfe hat Fau Professor Röhr-Sendlmeier auf die neu erstellte Handreichung „Hinweise und Materialien für einen systematischen Rechtschreibunterricht in der Primarstufe in NRW“ hingewiesen [siehe Link am Beitragsende]. Eine Lehrerin kannte die Handreichung aus NRW bereits und wies darauf hin, dass die Grundschullehrer endlich ein wissenschaftliches Fundament für den Rechtschreibunterricht an die Hand bekommen. Von den ca. 60 Teilnehmerinnen unterrichtet eine Lehrerin nach einem systematischen Fibelansatz, keine nach der Methode der Rechtschreibwerkstatt. Die Mehrheit der Anwesenden unterrichten nach dem freien Konzept Lesen durch Schreiben. Eine Übersicht, wie viele und welche Grundschulen in Berlin welche Methode unterrichten, ist nicht bekannt, jedoch die Ergebnisse aus Vera 3 (Vergleichsabeiten in der 3. Klasse). Im Tagesspiegel vom 20.07.2019 ist zu lesen: „Berliner Drittklässler können viel zu wenig. Die Ergebnisse sind seit Jahren miserabel: Mehr als die Hälfte der Schüler kann nicht ausreichend lesen und rechnen.“ In der Rechtschreibprüfung von 2017 erfüllte knapp die Hälfte der Schüler nicht einmal die Mindestanforderungen.

Der Leistungsvergleich des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) gibt den restriktiven Ländern, die für korrekten Schreiberwerb plädieren, recht: Mehr als jeder fünfte Viertklässler in Deutschland erfüllt die Mindeststandards in der Rechtschreibung nicht. Das ist insofern katastrophal, als weiterführende Schulen darauf setzen müssen, dass die Rechtschreibung beherrscht wird. Denn die Lehrer dieser Schulen sind gar nicht darauf vorbereitet, Orthographie zu unterrichten. […]

Ein wichtiges Argument gegen den Einsatz der Methode „Lesen durch Schreiben“ ist der wachsende Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund. Wer Deutsch als Zweitsprache gelernt hat, kann nicht auch noch zweimal Rechtschreibung lernen. Deshalb sollten auch wieder Diktate geschrieben werden. Auch schwächere muttersprachliche Schüler werden unter dem Rechtschreib-Hin- und Her nur leiden. Am wenigsten schaden solche Experimente denen, die immer durchkommen: den überdurchschnittlich Begabten. Die Aufgabe der Grundschule ist es aber, alle so mit den Basistechniken Lesen, Schreiben, Rechnen auszustatten, dass ihnen unabhängig von ihrer Herkunft alle Schulbildungswege offen stehen. Schon deshalb ist es eine Frage der Gerechtigkeit, von Anfang an korrektes Schreiben zu lehren.

Textauswahl der grau unterlegten Einschübe und Texthervorhebung im gelben Kasten durch Schulforum-Berlin.

Zum Artikel: F.A.Z., 24.04.2019, Heike Schmoll, Berlin, Lehrmethoden: Fehler sollen wieder korrigiert werden

Zur PDF-Datei einer vierseitigen Zusammenfassung der Handreichung zum Download

Zur PDF-Datei der Handreichung: „Hinweise und Materialien für einen systematischen Rechtschreibunterricht in der Primarstufe in NRW“