Die UNESCO ruft am 5.10.2017 zum 23. Mal zum Welttag der Lehrerinnen und Lehrer auf und erinnert an die bedeutende Rolle der Lehrerinnen und Lehrer für qualitativ hochwertige Bildung. Ziel des Welttages ist es, auf die verantwortungsvolle Aufgabe des Lehrpersonals aufmerksam zu machen und das Ansehen derer weltweit zu steigern.

Es hilft nur Ehrlichkeit

Schulen, die zu früh auf Eigenverantwortlichkeit und zu stark auf selbst gesteuertes Lernen setzen, können Kindern aus bildungsfernen Milieus schaden

Beitrag zum Welttag des Lehrers, von Michael Felten

Es ist sicher nicht vergnügungssteuerpflichtig, Schulministerin eines Bundeslandes zu werden, das zu den Pisa-Schlusslichtern zählt. Nicht zuletzt steht ja auch das Problem der Bildungsgerechtigkeit an. Denn in Deutschland soll es besonders stark von der sozialen Herkunft abhängen, ob Kinder zum Gymnasium wechseln und ob junge Erwachsene ein Studium ergreifen können.

Zwar wird in internationalen Vergleichen gerne mit Äpfeln und Birnen hantiert: Die Bildungsgänge sind andernorts nämlich oft ganz anders strukturiert. Und unserem Mikrozensus zufolge gibt es hierzulande durchaus Bildungsmobilität – überwiegend aufwärts. Gleichwohl bleibt die Frage, ob und wie die Schule die soziale Bildungsbeteiligung noch ausweiten kann.

Nun, womöglich kann auch der gemeine Lehrer selbst schon etwas tun, bevor das Ministerium in die Gänge kommt. Zunächst einmal: Hände weg von kontraproduktiven Unterrichtsmethoden! Zu frühe Eigenverantwortlichkeit, zu viel selbstgesteuertes Lernen, zu oft unstrukturierte Gruppenarbeit – was in der Lehrerausbildung vielfach noch Trend ist, überfordert gerade die schwächeren Schüler. Der linke Erziehungswissenschaftler Hermann Giesecke nahm dazu kein Blatt vor den Mund: „Nahezu alles, was die moderne Schulpädagogik für fortschrittlich hält, benachteiligt die Kinder aus bildungsfernem Milieu.“

Während leistungsstärkere Schüler mit fast allen Lehrstilen zurechtkämen (zur Not unter elterlicher Mithilfe), bedürfe gerade das sozial benachteiligte Kind eines direkt anleitenden, ermutigenden Unterrichts. Wer also die Parole „Kein Kind zurücklassen!“ ernst meint, dessen Unterricht wird bisweilen zwar altmodisch wirken, aber hoch effektiv sein – spätestens die Hattie-Studie lieferte dafür den empirischen Beleg.

Sodann: Schluss mit unehrlichen Beurteilungen! Ob aus Angst vor Schülern oder vor dem Direktor: Wo Lehrer altersgemäße Ansprüche absenken, wo mangelhafte Leistungen mit „3“ oder „4“ beurteilt werden, da entsteht nicht mehr Gerechtigkeit, sondern gerade das Gegenteil. Nicht nur, dass Zeugnisse so an Wert verlieren. Geringere Anforderungen führen auch dazu, dass Schüler sich weniger anstrengen – dabei wäre Fleiß das einzige Gegenmittel gegen milieubedingte Rückstände. Leistungsstarke oder bessergestellte Kinder hingegen werden immer einen Weg finden, um ihre Lernlöcher bei Bedarf zu stopfen.

Schließlich: Hören wir auf, Kinder in unpassende Bildungsgänge hinein zu zwingen, gleich ob aus Unprofessionalität oder aus Mitleid! Wen das Gymnasium dauerhaft überfordert, wer über Jahre erlebt, das letzte Rad am Wagen zu sein, für den werden die hochsensiblen Entwicklungsjahre zur Qual. Lernen soll aber nicht weh tun, hat der Kinderarzt Remo Largo gesagt. Das ist nicht nur eine Warnung an Grundschullehrer, den liebgewordenen Kleinen oder den ehrgeizigen Eltern zuliebe geschönte Eignungsgutachten zu schreiben. Angesprochen fühlen sollten sich auch Schulleiter, die offensichtlich ungeeignete Fünftklässler ins Gymnasium aufnehmen, anstatt Eltern zumindest informell klarzumachen, was sie ihrem Kind womöglich damit antun.

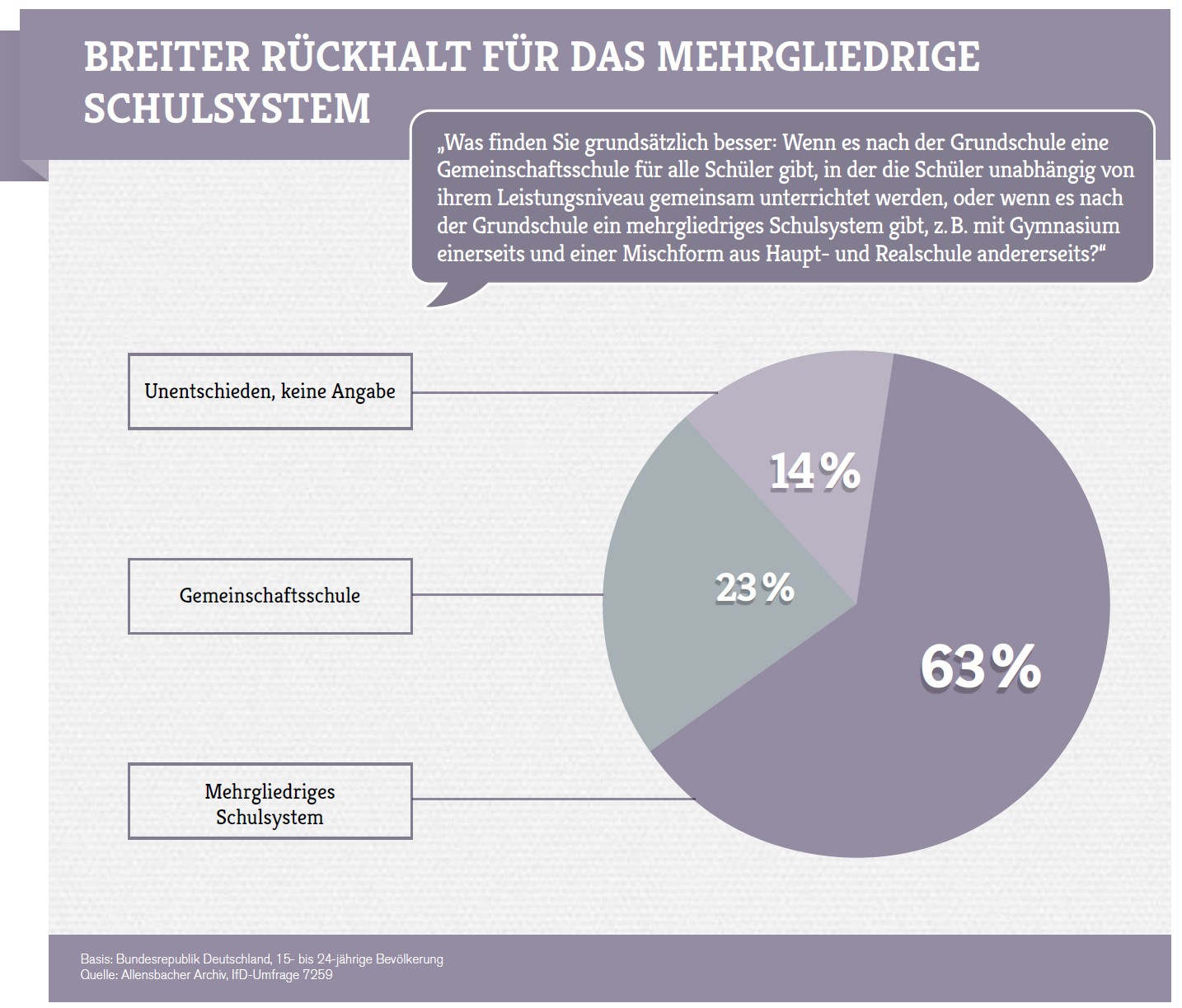

Aber ganz ohne die Schulministerin geht es natürlich doch nicht. Sie muss den Zugang zum Gymnasium grundsätzlich neu regeln. Die Schweiz etwa kommt bestens damit zurecht, dass nur jedes fünfte Kind die Höhere Schule besucht; deshalb hat das Land auch keinen Facharbeitermangel, eine berufliche Ausbildung stellt dort eben keinen Makel dar.

Natürlich spielen der Schulwunsch des Kindes und seiner Eltern eine wichtige Rolle – aber er darf nicht das einzige Kriterium sein. Sinnvoll wäre ein Kriterien-Mix, etwa im Sinne der Maxime „2 aus 3“: Wer das Gymnasium besuchen möchte, sollte außerdem noch eine andere Bedingung erfüllen: entweder ein positives verbindliches Grundschulgutachten oder Erfolg beim gymnasialen Probeunterricht, andernfalls standardisierte Tests oder Aufnahmeprüfung – zur Stressminderung gerne an der vertrauten Grundschule.

Und nicht nur für den gymnasialen Bildungsgang muss wieder die Parole gelten: Ohne Fleiß kein Preis. Die Ministerin muss umgehend den unsäglichen Hausaufgabenerlass ihrer Vorgängerin von 2015 kassieren. Demnach durften etwa Ganztagsgymnasien gar keine Hausaufgaben mehr aufgeben – auch nicht an Kurztagen, wenn der Unterricht schon mittags endet! Auch dieser rot-grüne Clou war in höchstem Maße sozial ungerecht: Er schadete den leistungsstarken Schülern weniger als den Schwachen – sie brauchten das Üben gar nicht oder erledigten es ohnehin freiwillig.

zum Artikel: Kölner Stadt-Anzeiger, 5.10.2017, Gastbeitrag von Michael Felten, Es hilft nur Ehrlichkeit

Der Autor hat 35 Jahre an einem Gymnasium in Köln unterrichtet. Er ist als freier Schulentwicklungsberater und Buchautor tätig.