Im Hamsterrad – Schule zwischen Überlastung und Anpassungsdruck

von Jochen Krautz

Prof. Dr. Jochen Krautz lehrt Kunstpädagogik an der Bergischen Universität Wuppertal und ist Präsident der Gesellschaft für Bildung und Wissen.

Wer heute in Schulen arbeitet und einmal versucht, sich

selbst über die Schulter zu schauen, ist mindestens irritiert, welche

unproduktive Geschäftigkeit dort herrscht. Deren Sinn erschließt sich auch den

Beteiligten nicht immer. Das bezieht sich weniger auf das selbstverständliche

Kerngeschäft wie Unterricht vorzubereiten und zu halten, Klassenarbeiten zu

korrigieren oder Erziehungsaufgaben wahrzunehmen, etwa in Lerngesprächen mit

der Klasse oder einzelnen Schülern, durch Streitschlichtung auf dem Pausenhof,

in Elterngesprächen oder durch Kooperationen mit Institutionen der Jugendpflege

u.v.m.

Dieses Kerngeschäft von Bildung und Erziehung wird nach

Aussage der meisten Lehrerinnen und Lehrer an sich bereits immer

anspruchsvoller. Früher selbstverständliche Einstellungen und Haltungen der

Schülerinnen und Schüler und der Eltern zu den Aufgaben der Schule brechen

immer mehr weg. Immer stärker sind die erzieherischen Voraussetzungen erst zu

legen, damit Unterricht überhaupt stattfinden kann. Dass in der Folge das

erreichbare fachliche Niveau zunehmend sinkt, will zwar in der Bildungspolitik

niemand zugeben, ist aber unübersehbar. So würden allein diese pädagogischen

Herausforderungen intensive gemeinsame Arbeit der Kollegien fordern, um sie

halbwegs zu bewältigen.

In Absurdistan

Doch was geschieht tatsächlich? Wer überhaupt noch Zeit und Kraft findet, darüber nachzudenken, der wähnt sich in Absurdistan. Denn es werden zwar immer neue Maßnahmen und Projekte ein- und durchgeführt, so dass Arbeit und Belastung weiter zunehmen. Doch obwohl das schulische Hamsterrad in der Folge immer schneller rotiert, scheinen gerade diese Maßnahmen und deren Tempo die Lage nicht zu verbessern, sondern eher zu verschlimmern. Dazu nur einige Beispiele, die nahezu unbegrenzt zu vervielfältigen wären:

Zunächst wird die Bewältigung der genannten Schwierigkeiten den Lehrerinnen und Lehrern stillschweigend als selbstverständlich überlassen. Die Behörden sorgen sich neuerdings nur um deren Arbeitsbelastung und Gesundheitszustand und führen entsprechende Befragungen durch. Als Folge wird aber nicht mehr Personal eingestellt oder überflüssige Belastungen abgeschafft, sondern man bietet Gesundheitstrainings und Organisationspsychologie an und verpflichtet Schulleitungen zu »gesunder Führung in Schulen« (vgl. Krautz/Burchardt 2018).

Weil Schule angeblich im ’Wettbewerb’ stehe, sehen sich Schulleitungen oft unter dem Druck, eine glänzende Außendarstellung abzuliefern, wodurch pädagogische Ressourcen abgezogen werden, die den Schülerinnen und Schülern dienen müssten. Und schnell wird von realistischer Notengebung und sinnvollen Erziehungsmaßnahmen abgesehen, um Schülerzahlen um jeden Preis zu hoch halten.

Seitens der Politik wurde als Reaktion auf zunehmende Heterogenität etwa aufgrund von Migration das Recht auf ’individuelle Förderung’ festgeschrieben: Lehrer und Schule haben nun zu garantieren, dass Schüler mitkommen, ohne dass sie durch die notwendigen Ressourcen dazu in die Lage versetzt würden. Vielmehr wird die ohnehin wachsende Anspruchshaltung von Schülern und Eltern verschärft und das pädagogische Verhältnis gravierend gestört. Als Folge muss nun für jede nicht ausreichende Note ein ’Förderplan’ erstellt und ein Elterngespräch geführt werden, was wiederum bürokratischen und formalisierten Aufwand bedeutet, aber wenig pädagogischen Ertrag bringt.

Die politisch gegen jedes mäßigende Argument (vgl. Ahrbeck 2016) forcierte Inklusion bei gleichzeitiger Mangelausstattung vervielfachte die beschriebenen Probleme und bringt das System Schule an den Rand des Kollapses.

Die sinkende Qualität soll nun mit aus der Wirtschaft entliehenem ’Qualitätsmanagement’ gefördert werden. ’Evaluationen’ und ’Schulinspektionen’ (in Nordrhein-Westfalen ’Qualitätsanalyse’) sollen es nun richten (vgl. Krautz/Burchardt 2018). Tatsächlich wird so aber nicht Unterricht verbessert, sondern nur die Frequenz im Hamsterrad erhöht, denn nun müssen ordnerweise Berichte und Dokumentation bereitgestellt werden und Lehrerinnen und Lehrer sollen sich in zwanzigminütigen Unterrichtsbesuchen beweisen.

Derart wird nicht ’Qualität’ von Bildung und Erziehung entwickelt, sondern es werden Vorgaben durchgesetzt, die vor allem auf den Rückzug des Lehrers und die Auflösung des Klassenunterrichts zugunsten sogenannten »selbstgesteuerten Lernens« zielen (vgl. Burchardt 2017). Die Einrichtung entsprechender ’Lernbüros’, am besten voll digitalisiert, ist dann die Konsequenz. Usw. usf.

Rasender Stillstand als Entfremdung

Nun spiegelt sich in der als sinnlos empfundenen

Aufgabenvervielfachung und damit zusammenhängenden Beschleunigung der

schulischen Arbeitsverhältnisse mit Sicherheit auch ein gesellschaftliches

Problem wider. Das Hamsterrad steht für ein rastloses Rotieren, das in einer

vom Neoliberalismus destabilisierten Arbeitswelt heute genauso verbreitet ist

wie in den digitalisierten menschlichen Beziehungen: Es herrscht rasender

Stillstand.

Der Soziologe Hartmut Rosa beschreibt die Wirkung dieser

Beschleunigung genauer: »Nach meiner Überzeugung führen soziale Bedingungen, in

denen soziale Akteure ethischen Vorstellungen verpflichtet sind und zu folgen

versuchen, welche von den strukturellen Bedingungen ihres Handelns systematisch

unterlaufen werden, notwendigerweise zu einem Zustand sozialer Entfremdung.«

(Rosa 2012, S. 303) Gerade Lehrer fühlen sich ethischen Vorstellungen, nämlich

dem pädagogischen Ethos verpflichtet, das die Sinnmitte ihres Berufes ausmacht.

Und eben diesen sozialen Sinn des Pädagogischen unterlaufen die genannten

Strukturen und entfremden von der Arbeit. Schule rast und rotiert, doch als

sozialer Raum wird sie entleert. Ihr humaner Sinn droht verloren zu gehen.

Dass solche Sinnentleerung und Entfremdung vom ethischen

Kern des Berufs auf Lehrerseite zu vermehrtem Ausgebrannt-Sein führt, ist auch

ohne empirische Studie mehr als naheliegend: Wo das pädagogische Engagement

sich nicht auf die wirklichen Problemlagen richtet, sondern in abwegige

Verwaltungs- und Rechtfertigungsarbeit fließt, verliert das Tun seinen Sinn. Wo

aus auch anstrengender pädagogischer Arbeit immer noch der Sinn zu ziehen wäre,

jungen Menschen wirklich zu helfen, verpufft die Kraft nun in strukturellen

Hamsterrädern.

Es ist insofern kein verstaubter humanistischer Traum, wenn

man darauf verweist, dass Bildung scholé braucht: Wie das griechische Wort für

Muße nahelegt, muss Bildung für Schüler wie für Lehrer mit einem Freiraum

verbunden sein, der eine humane Entwicklung für beide Seiten überhaupt erst

ermöglicht (vgl. Bossard 2018).

Achtsam im Hamsterrad?

Das politisch erzeugte strukturelle Problem wird nun aber an

die Lehrer zurückgegeben: Man müsse eben auf die ’Work-Life-Balance’ achten,

’Achtsamkeit’ üben, Stimme und Atem trainieren, auf die ’nonverbalen Signale’

des Körpers achten, ’Stresstoleranz’ und ’Resilienz’ entwickeln, sich von

Problemen zu distanzieren lernen, Entspannungsübungen machen, die Ernährung

verbessern usw.

Nun ist es sicherlich förderlich, wenn auch Lehrer Sport

treiben und nicht allein Pizza und Pommes essen. Aber: Subjektive ’Achtsamkeit’

löst kein objektives Problem. Wie soll eine ’Work-Life-Balance’ für Lehrer

aussehen, wenn die drängenden und realen Probleme permanent und auch nachts am

pädagogischen Gewissen rütteln? Wie lange kann Entspannung anhalten, wenn die

Schulpforte die Käfigtür des strukturellen Hamsterrades bleibt? Reicht es also,

darin yogagestärkt und vollwertig ernährt zu rotieren, damit man sich besser

fühlt? (vgl. Bröckling 2017)

Subjektivierungstechnik

Solche Verinnerlichung der Imperative einer unsichtbaren

Macht wird als ’Subjektivierung’ beschrieben (vgl. Bröckling 2017): Wir können

gar nicht genau sagen, wer oder was uns eigentlich treibt, aber wir übernehmen

die Forderungen einer nie wirklich greifbaren Autorität und machen sie zu

unserem Problem (vgl. Rosa 2012, S. 284 ff.). Wir fühlen uns defizitär und

schuldig, versuchen, die unerfüllbaren Ansprüche, die an uns gestellt werden,

auszugleichen. So wird man gefügig, ohne es recht zu bemerken. Gerade im

schulischen Kontext ist dies zu beobachten: Kaum jemand vermag noch zu sagen,

wie der erlebte Wahnsinn eigentlich zustande kommt, worum es dabei überhaupt

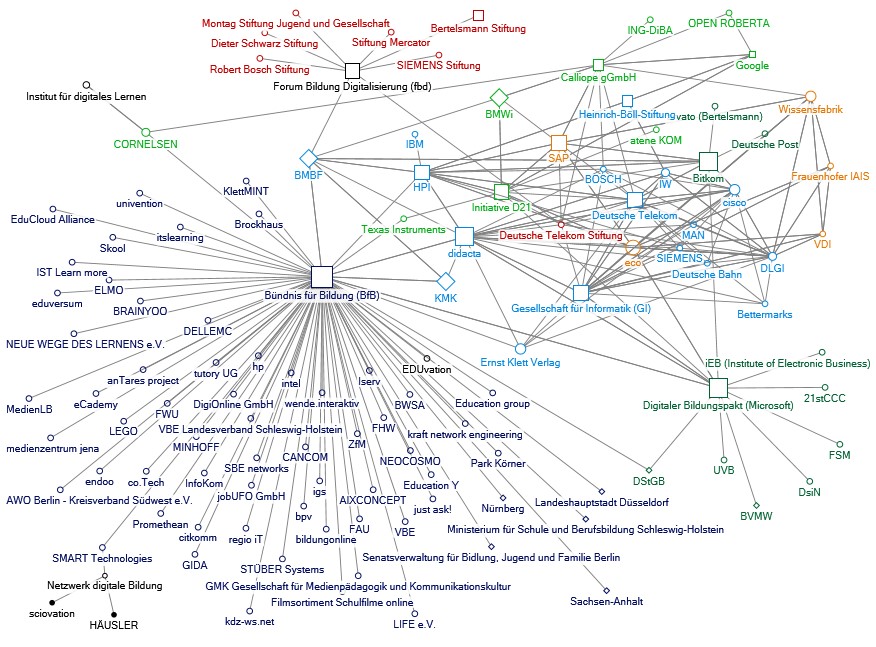

geht und wer daran Interesse haben kann. Die Akteure der Bildungspolitik

scheinen unsichtbar zu werden. Auch die Administration in Düsseldorf oder den

Bezirksregierungen sieht sich oft nur noch als ausführendes Organ (zu den

Hintergründen vgl. Krautz 2012). Was bleibt, sind die Imperative des ’Neuer,

Schneller, Besser’, die das Hamsterrad beschleunigen, aber zu nichts führen.

Change durch Überlastung

Doch hat die erste Tagung ’Time for Change?’ (vgl. Krautz/Burchardt 2018) [siehe auch Seitenleiste „Tagungen“] darauf aufmerksam gemacht, dass der politische Sinn der Überlastung noch tiefer greift: Sie soll bereit machen, den bildungspolitischen Vorgaben nicht nur irgendwie widerwillig zu folgen, sondern sie als neue pädagogische Überzeugungen innerlich zu übernehmen. Überlastung gilt den sozialpsychologischen Manipulationstechniken des sogenannte Change-Managements als erster Schritt, um Menschen ’aufzutauen’: Sie sollen seelisch weichgekocht werden, um sich für ’das Neue’ zu öffnen, was ihnen angesichts der Lage als alternativlos dargestellt wird. Und wer einmal so unter Druck steht, greift oft gerne nach vermeintlich rettenden Angeboten.

So etwa das ’selbstgesteuerte’, ’individualisierte’ Lernen,

am besten in ’Lernbüros’ und mit digitalen Geräten: Nachdem die ohnehin

wachsende Heterogenität der Schülerschaft durch politische Maßnahmen massiv

erhöht wurde, legte die Bertelsmann Stiftung (immer noch gemeinsam) mit dem

Schulministerium als Antwort darauf Fortbildungen auf, die die Aufhebung der

Klassengemeinschaft und das ’selbstgesteuerte Lernen’ als Lösung ausgeben –

neuerdings selbstverständlich digital. Man müsse sich »gemeinsam auf den Weg

machen«, so säuseln die Schalmeien der ’Menschenregierungskünste’ (Bröckling

2017) der verzweifelnden Lehrerschaft zu, und sich von überkommenen

Vorstellungen lösen und anpassen. Warum, auf welchen Weg, wohin der führt, und

wie denn die neuen Ideen begründet sind, wird schon nicht mehr diskutiert.

Überlastung dient hier als Einfallstor, um Lehrer in eine vorbestimmte Richtung

zu steuern – ’sanfte Führung’ nennt sich das. (vgl. Krautz/Burchardt 2018)

Überlastung als neue Form des Totalitarismus

Wenn daher wiederum Hartmut Rosa »Beschleunigung als neue

Form des Totalitarismus« beschreibt (Rosa 2012, S. 284), der sich als »vages

Gefühl der Fremdbestimmung ohne Unterdrücker« äußere (ebd., S. 304), dann wird

diese gewagt klingende These in Bezug auf den Schulalltag durchaus

nachvollziehbar: Das Hamsterrad als Käfig der Selbstaktivierung ist nicht nur

einfach absurd, sondern hat einen verborgenen Herrschaftssinn. Das permanente

Rotieren entfremdet von der eigenen pädagogischen Professionalität und soll

bereit machen, unbegründete Vorgaben nicht nur auszuführen, sondern selbst zu

wollen. Der hechelnde Lehrer-Hamster soll auch selbst wollen, was er soll. Und

um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Dieses System funktioniert an

Universitäten genauso und sogar noch besser, weil die Hamster sich

untereinander noch um Geld und Reputation balgen …

Pädagogische Freiheit und Verantwortung

Wenn wir es aber mit einem neuen, ’sanften’ Totalitarismus

zu tun haben, dann wird klar, warum Achtsamkeit auf sich selbst allein nur

begrenzt weiterhilft. Es gilt, den Blick zu weiten, achtsam zu werden auf die

beschriebenen Zusammenhänge. Es braucht eine klare Analyse der Zustände und

Zusammenhänge und ein Bewusstsein dafür, dass weder mein Problem noch das von

Schule und Schülern als Einzelgänger in ’Work-Life-Balance’ zu lösen ist.

Ein politisches Problem braucht vielmehr

politisch-gesellschaftliche Aufmerksamkeit. Das erinnert daran, dass Lehrer zu

sein in einer Demokratie immer schon eine politische Aufgabe war und auch

bleibt: Die Sorge um die der Schule anvertraute Jugend macht es auch notwendig,

für deren Interesse öffentlich einzustehen. Erstaunlicherweise trägt gerade das

Engagement für diese weitergehenden Fragen aber auch zum eigenen seelischen

Gleichgewicht bei: Nicht der Rückzug ins Private, sondern der Blick aufs Ganze

und unsere Position darin ermöglicht, im Hamsterrad innezuhalten,

herauszutreten und nachzusehen, wer es warum aufgestellt und so eingerichtet

hat. Erst so ist die innere Freiheit für die Frage zu gewinnen, ob man das so

weiter mitmachen will.

Dabei, diese Frage zu beantworten und eine andere Haltung zu

gewinnen, hilft das Bewusstsein für die eigene pädagogische Freiheit: Zum

meisten von dem, was als alternativlos daherkommt, können Lehrer und Schulen

nicht gezwungen werden. Sie verfügen über eine rechtlich garantierte

pädagogische Freiheit – nicht um ihrer selbst willen, sondern um den Schülern

möglichst optimal gerecht werden zu können (vgl. Krautz/Burchardt 2018). Nur in

Freiheit aber ist pädagogische Verantwortung lebbar. Keine Verantwortung ohne

Freiheit. Sonst wird eben dieses pädagogische Verantwortungsgefühl missbraucht,

um uns im Hamsterrad rotieren zu lassen.

Diese Freiheit aber muss nicht erst gewährt werden, sondern Lehrer haben sie, können sie sich nehmen und müssen sie einfordern. Erst auf dieser Grundlage können die eingangs beschriebenen drängenden Probleme der Schule überhaupt sinnvoll angegangen werden (vgl. Däschler-Seiler 2018).

Zum Artikel und der Literaturliste: Lehrer nrw, 2/2019, S. 15-18, Im Hamsterrad – Schule zwischen Überlastung und Anpassungsdruck, https://www.lehrernrw.de/uploads/flippingbook/2019-02/14/

Siehe auch: Gesellschaft für Bildung und Wissen, https://bildung-wissen.eu/fachbeitraege/im-hamsterrad-schule-zwischen-ueberlastung-und-anpassungsdruck.html

Dieser Beitrag erscheint mit freundlicher Genehmigung des Autors auf Schulforum-Berlin.

’Sanfter’ Totalitarismus im Lehrerzimmer: „Sie sollen wollen, was sie sollen“.

Zum Vorgehen der Bildungsverwaltung siehe:

Jochen Krautz, Matthias Burchardt (Hrsg.) in dem 2018 erschienen Buch: Time for Change? (siehe nebenstehende Bücherliste).

Schulen stehen unter dauerndem Reformdruck unter dem

Label ‚Schulentwicklung‘: Kompetenzorientierung, Vergleichstests, zentrale

Prüfungen, individuelle Förderung, dauernde Rechenschaftslegung,

Schulprogramme, Steuergruppen, Qualitätsmanagement, Schulinspektionen usw.

sollen Schule besser machen. Im Erleben vieler Lehrerinnen und Lehrer bewirken

sie faktisch das Gegenteil: unsinnige Arbeitsverdichtung durch

Bürokratisierung, Ablenkung vom Kerngeschäft Unterricht, Normierung von

Didaktik und Methodik, Kontrolle und Verlust der pädagogischen Freiheit,

subtiler oder offener Anpassungsdruck durch Schulleitungen und Behörden etc.

Die Reformen kommen dabei in der emphatischen Sprache völliger Alternativlosigkeit daher: „Time for Change – Es ist Zeit für den Wandel!“ Neu ist immer besser; wer nicht mitmacht, ist von gestern – und wird mit sanftem oder unsanftem Druck auf die neue Linie gebracht. Dazu werden zunehmend sozialpsychologische Steuerungsinstrumente des sog. „Change Managements“ eingesetzt. Statt Sachdiskussionen zu führen, wird in gruppendynamischen Settings an „Einstellungen“ gearbeitet. Widerspruch wird als Querulantentum beiseitegeschoben. Oder Kritiker werden durch Vorgesetzte und Schulverwaltung direkt eingeschüchtert und gemaßregelt. So sollen Lehrer unter Druck gesetzt werden, sich von ihren begründeten pädagogischen Überzeugungen zu verabschieden: Sie sollen Wollen, was sie sollen!