Kritische Anmerkungen zu den Vorstellungen der Kultusministerkonferenz zum „Lehren und Lernen in der digitalen Welt“.

Manfred Fischer, für Schulforum-Berlin, 18.04.2022

Analysiert wird der 34seitige Onlinebeitrag „Die ergänzende Empfehlung zur Strategie Bildung in der digitalen Welt“[1], Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) vom 09.12.2021. Dazu werden Aussagen aus den Hauptkapiteln „Einleitung“, „Lernen“, „Lehren“, „Weitere Arbeitsschwerpunkte“ zitiert, die die Vorgaben der KMK zum „digitalen Lehren und Lernen“ charakterisieren, um so die Zielrichtung der „Empfehlung“ zu verdeutlichen.

Es ist unverkennbar, dass durch die „Empfehlung“ administrativer Druck auf die Schulverwaltung, Schulen sowie Lehrerinnen und Lehrer ausgeübt werden soll, denn umgesetzt werden soll eine ganz neue Lehr- und Lern“kultur“. Diesen administrativen Druck[2] forderte schon Jacob Chammon, Vorstand des Netzwerks Forum Bildung Digitalisierung, einer Initiative von neun Bildungsstiftungen[3] – ebenso wie Andreas Schleicher, OECD-Bildungsdirektor und Koordinator der internationalen Pisa-Studien. Das Forum sowie die unternehmensnahen Stiftungen geben entsprechende „Empfehlungen, erarbeiten praktische Lösungen und leisten Orientierungshilfe für schulische Veränderungsprozesse.“[4] Ihre „Empfehlungen“ sind passgenau ausgerichtet an den Medien- und IT-Produkten der jeweiligen Technologieunternehmen im Hintergrund.

Als erfolgversprechend für das Lernen und Lehren gilt, so die KMK-Autoren[5], wenn die Schulen auf eine mit „technologiebasierten Innovationen“ (S. 4) gestaltete „Bildungs“-Revolution setzen. Gefordert wird, dass „in jedem Unterricht an allen Schulen die Potenziale der digitalen Technologien durchgehend zu nutzen“ (S. 8) sind – ganz im Sinne der antreibenden Education Technology-Akteure.[6]

Einleitung

In ihrem Beschluss vom 9.12.2021 erweitert die KMK die 2016 gefasste Definition des Digitalisierungsprozesses. Sie suggeriert, dass „Die ergänzende Empfehlung zur Strategie Bildung in der digitalen Welt“ den Weg aufzeigt vom „Lehren und Lernen mit digitalen Medien und Werkzeugen” hin zum „Lernen und Lehren in einer sich stetig verändernden digitalen Realität, die als `Kultur der Digitalität´ insbesondere in kulturellen, sozialen und beruflichen Handlungsweisen deutlich wird und wiederum Digitalisierungsprozesse auslöst“ (S. 3).

Um die Herausforderungen für das Lernen und Lehren in der digitalen Welt wie den „Umgang mit Heterogenität“, den „Abbau von Bildungsungleichheit“ oder die „Öffnung und Flexibilisierung von Bildungswegen“ bewältigen zu können, sieht die KMK „technologiebasierte Innovationen“ (S. 4) als Lösung. Auch wird gefordert, dass die Impulse zur Digitalisierung der Schulen – bedingt durch den mit der „Corona-Pandemie einhergegangenen Digitalisierungsschub“ – „aufzugreifen, weiterzuentwickeln und nachhaltig für eine `neue Normalität´ zu verankern“ (S. 4) sind.

Es erstaunt nicht, dass sich der Vorstand des Netzwerks Forum Bildung Digitalisierung, Jacob Chammon, ähnlich dazu äußert: „Es müsste eine klare Ansage der Schulverwaltung kommen, dass es [nach Corona] kein ‚back to normal‘ geben darf. Bei der nächsten Schulinspektion sollte überprüft werden, wie die Schulen das, was sie über das digitale Lernen gelernt haben, im normalen Schulalltag umsetzen.“[7]

Was unter einem „normalen Schulalltag“ mit den „technologiebasierten Innovationen“ zu verstehen ist, wird bereits in der am 1.7.2021 veröffentlichten Trendstudie „KI@Bildung“[8] der Telekom-Stiftung mit dem Titel „Lehren und Lernen in der Schule mit Werkzeugen Künstlicher Intelligenz“ deutlich. Gefordert werden dort „KI-gestützte, lernförderliche Technologien, d.h. Lösungen, die auf Technologien wie Machine Learning[9], Educational Data Mining[10] oder Learning Analytics[11] basieren.“ Es wird behauptet, dass diese „erhebliche Potenziale für alle Bereiche der schulischen Bildung“ bieten, so z.B. durch „intelligente Lernanwendungen“, indem individualisiertere Lernformen und Assistenzsysteme[12] sowie automatisierte Leistungsbewertungen, Lernempfehlungen und Prognosen realisiert würden. Weiter wird hervorgehoben, dass im Unterrichtsgeschehen neue Formen des Assessments[13], Gradings[14], Tutorings[15] und Classroom-Managements[16] möglich werden. Mit Hilfe von Data Mining und Analytics könnten auf der Schul-Organisations-Ebene z.B. Evaluations- und Planungsprozesse optimiert werden. Vor allen Dingen, so wird in der Studie „KI@Bildung“ gefordert, sollte „auch die praktische Erprobung und `Erdung´ [d.h., der dauerhafte Einsatz] dieser Technologien im Schulalltag ermöglicht und systematisch evaluiert werden.“[17]

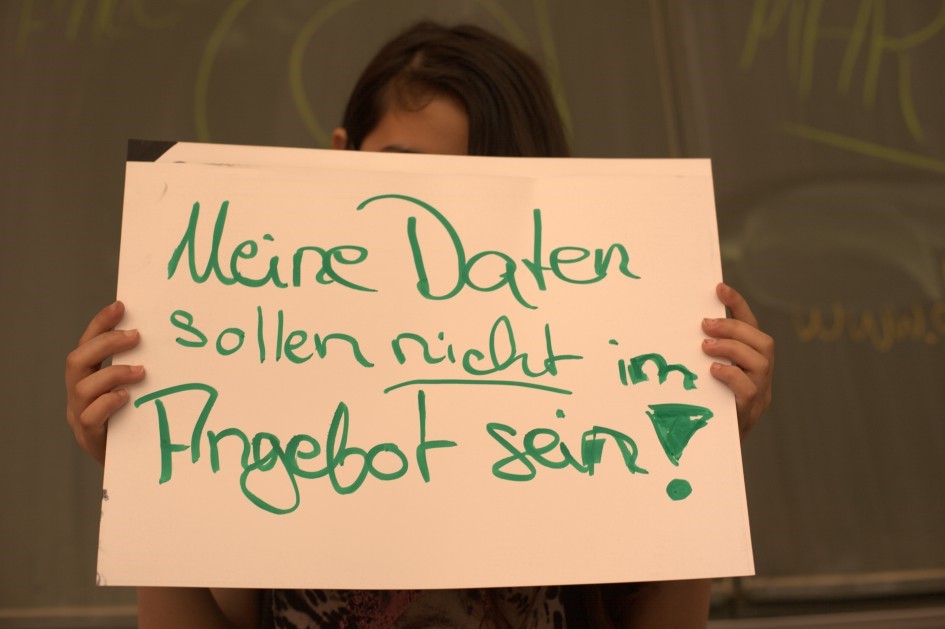

Bei der Arbeit mit digitalen Medien und Werkzeugen fallen eine Unmenge von Daten an, die sich unterschiedlich auswerten und nutzen lassen. Dazu lautet die Forderung der KMK: Die „Bildungseinrichtungen müssen dieser wachsenden Bedeutung von Bildungsdaten und Bildungsdokumentation Rechnung tragen und die Vor- und Nachteile, u. a. welche Rolle Algorithmen[18] bei didaktischen und pädagogischen Entscheidungen spielen könnten, entsprechend abwägen“ (S. 5).

Wie eine „Abwägung“ der Nutzung personenbezogener Daten, hier verschleiernd als „Bildungs“daten und „Bildungs“dokumentation bezeichnet, vorzustellen ist, beschreibt der ehemalige Berliner Bildungssenator Jürgen Zöllner, heute aktiv in der Wübben Stiftung: „Datenschutz ist zum Kult geworden, der zum Selbstzweck mutiert“. Weiter führt er aus, dass „innovative Schulen mit ebensolchen Lehrkräften […] mit absurden bürokratischen und datenschutzrechtlichen Steinen, die ihnen in den Weg gelegt werden“, zu kämpfen hätten.[19] Deutlich wird, dass heute ein ehemaliger Bildungspolitiker als „Echokammer“ der Interessen von internationalen Education Technology-Unternehmen fungiert. Zur Erinnerung: Die Wübben Stiftung ist Mitglied im Netzwerk „Forum Bildung Digitalisierung“.[20]

Angesichts des Einsatzes „KI-gestützter technologiebasierter Innovationen“ in einer sich „stetig verändernden digitalen Realität“ (S. 3), muss bezweifelt werden, ob der Schutz der „Bildungsdaten“ unserer Schülerinnen und Schüler für die KMK-Autoren wirklich von Bedeutung ist, auch wenn sie schreiben: „Daten dürfen nur für Verwendungszwecke genutzt werden, die vor ihrer Erfassung festgelegt worden sind, und es ist auch zu definieren, wer mit welchem Ziel die Daten nutzen kann“ (S. 5 f.).

Lernen

Die KMK-Autoren schreiben, trotz der von ihnen hervorgehobenen Bedeutung der digitalen Technologien und der von ihnen vorgegebenen „Potenziale“ für das Lernen, dass Lernen ein „sozialer Prozess“ ist und fügen hinzu, dass in diesem Prozess „Beziehungen zu Lehrenden und weiteren Lernenden entscheidend sind“ (S. 7). Auch hier ist für das Vorgehen der KMK-Autoren festzuhalten, dass ein Kernelement „guten Unterrichts“, die Beziehung beim Lernen[21], deren Qualität zu den wirkmächtigsten Einflüssen auf die Lernleistung zählt, nur erwähnt, aber nicht deren wirkliche Bedeutung erfasst und beschrieben wird. Deutlich wird die Absicht und das verschleiernde Vorgehen, wenn sie fordern: „Zukünftig gilt es, in jedem Unterricht an allen Schulen die Potenziale der digitalen Technologien durchgehend zu nutzen“ (S. 8) […], beginnend mit „angepassten Lernsettings“ in der „Primarstufe“ und eingebunden in den „Alltag“ aller Schülerinnen und Schüler. Die KMK-Autoren führen weiter aus, dass dies „eine wichtige Grundvoraussetzung für Bildungsgerechtigkeit ist“ (S. 8), um auf diesen Kompetenzen an den weiterführenden Schulen aufbauen zu können.

Auf den folgenden Seiten des Onlinebeitrages berichten die Autoren, oft im Konjunktiv, über die „möglichen Potenziale“[22] der digitalen Medien und Werkzeuge für das Lehren und Lernen in der digitalen Welt – wohl wissend, dass die Wirksamkeit der entsprechenden Produkte auf dem „unübersichtlichen Markt […] allerdings kaum geprüft“[23] wurde. Dies stellte die „Ständige wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz“ selbst fest.

Trotz der vielen Erfolgsversprechen der „Wirkung der digitalen Tools“ ist festzuhalten: Es gibt keine kontrollierten Studien über die Wirksamkeit der digitalen Lernwerkzeuge. Auch fehlen Studien zur Belastbarkeit, d.h. zur Glaubwürdigkeit der Aussagen zu den Lehr- und Lernprodukten. Die Erfolgsversprechen basieren auf Aussagen einzelner Akteure und Lobbyisten oder entspringen der werbewirksamen Produktbeschreibung der Hersteller.[24]

Obwohl diese Zusammenhänge bekannt sind, fahren die KMK-Autoren mit der Aufforderung fort: „Insgesamt sind aktuelle Entwicklungen und Ansätze wie z.B. adaptive und flexible Lernsysteme (intelligente tutorielle Systeme), Gamification[25], unterstützende Techniken wie z.B. Augmented-Reality[26] und Virtual-Reality[27] zu beachten, zu reflektieren und einzubeziehen“ (S. 12). Sie weisen darauf hin, dass bei dieser Technikunterstützung „dem Aspekt der Lernbegleitung und der (Selbst-)Reflexion eine besondere Bedeutung“ (S. 12) für die Lehrkräfte zukommt. Als Ausgangspunkt für weitere technologiebasierte Innovationen sollen „[g]ute Beispiele aus den [Bundes]Ländern sowie wissenschaftliche Erfahrungen und Erkenntnisse“ (S. 14) einbezogen werden. Dazu geben die Autoren keine Quellen an.

Die KMK-Autoren bemerken: „Die Potenziale der Digitalität entfalten sich nicht automatisch, sondern vor dem Hintergrund der Qualitätsmerkmale guten Unterrichts“ (S. 12).

Auch hier, wie im folgenden Kapitel „Lehren“ umgehen die Autoren eine Auseinandersetzung mit den Inhalten der „Qualitätsmerkmale guten Unterrichts“[28] und deren Umsetzung.

Die Basisdimensionen für die „Qualitätsmerkmale guten Unterrichts“: „Gute Klassenführung“, „Konstruktive Unterstützung“ und „kognitive Aktivierung“ der Schülerinnen und Schüler, sind für die KMK-Autoren nur ein kurzer Hinweis, denn die angeblichen „Potenziale“ der „technologiebasierten Innovationen“ sollen auch hier Top-Down umgesetzt werden, wie im nächsten Kapitel deutlich wird.

Lehren

Die KMK-Autoren beginnen diesen Abschnitt mit der Feststellung, dass hinsichtlich der erfolgreichen Gestaltung von Lehr-Lern-Prozessen die Lehrkräfte und ihre professionellen Kompetenzen von zentraler Bedeutung sind. Das jedoch erfordere bei zunehmender Relevanz digitaler Medien und Werkzeuge im Unterricht eine kontinuierliche Professionalisierung, die sich durch die sich ständig verändernden technischen und pädagogischen Entwicklungen notwendig wird. Dieser Professionalisierungsprozess erstrecke sich über die „gesamte Berufsbiografie einer Lehrkraft“ (S. 17) und sei als „kontinuierlicher Schulentwicklungsprozess“ (S. 17) zu betrachten. Eine nachhaltige Wirkung könne sich einstellen, wenn dieser „langfristig angelegt ist, realistische Entwicklungsziele verfolgt, die gesamte Schulgemeinschaft einbindet, von der Mehrheit des Kollegiums getragen wird und mit Ressourcen [!] hinterlegt ist“ (S. 17). Hierbei sollen die Schulen durch die Schulaufsicht beim „digitalisierungsbezogenen Innovations- und Changemanagement“[29] (S. 19) unterstützt werden.

Da jedoch die Entscheidungen zum „Lehren und Lernen in der digitalen Welt“ schon längst im Vorfeld gefallen sind, sollen diese durch „geschickte“ Steuerung im Kollegium um- und durchgesetzt werden. Durch das manipulative Vorgehen beim Changemanagement wird der Anschein erzeugt, das Kollegium selbst hätte sich auf den Weg gemacht, die Schule im Sinne des „kontinuierlichen Schulentwicklungsprozesses“ zu verändern.[30] Deutlich wird: „Lehrer sollen wollen, was sie sollen!“[31]

Auf den folgenden Seiten des KMK-Beitrags werden „weitere Empfehlungen zum Einsatz von digitalen Lernumgebungen in Lehr-Lern-Prozessen“ (S. 21) beschrieben. In den Empfehlungen und Beispielen geht es z.B. darum, eine Lehr-Lernkultur zu entwickeln, selbstgesteuertes Lernen zu fördern, Lernprozesse zu begleiten, Verhaltensregeln für Interaktions- und Kommunikationsprozesse zu erarbeiten und anzuwenden, Lern- und Videoplattformen für die Gestaltung und Realisierung von Lehr-Lern-Prozessen zu nutzen, Feedback regelmäßig einzuholen, Zusammenarbeit auch über die Schulgrenzen hinweg zu ermöglichen, den Kompetenzstand aller schulischen Akteure regelmäßig zu reflektieren und weiterzuentwickeln, digital unterstützte Verfahren zur formativen[32] und summativen Diagnostik zu entwickeln und zu implementieren, digitale Lernumgebungen in die Lernplattformen zielgerichtet anzubinden und die Potenziale des Marktes der Bildungsmedien aufzugreifen, ein länderübergreifendes Monitoringkonzept[33] der zentralen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte sollte diskutiert und möglichst verankert werden (vgl. S. 21-33).

Auch wenn die KMK-Autoren schreiben, dass „neben dem avisierten Potenzial und der technischen Realisierung – vor allem auch der Schutz der Persönlichkeitsrechte der Lernenden und Lehrkräfte“ (S. 32) handlungsleitend sein sollen, bleibt unberücksichtigt, dass die durch die digitalen Medien und Tools vielfältig gesammelten Daten nicht nur bei Schulen, sondern – so gewollt – bei den Startups und EdTech-Unternehmen landen. Vorgegeben wird, damit den individuellen Lernprozess der zuvor lückenlos vermessenen Schülerinnen und Schüler zu optimieren. Für diesen wie auch die anderen genannten Prozesse bedarf es einer Unmenge personenbezogener Daten – dem „Schmierstoff“ dieses digitalen Bildungsmodells. Die KMK-Autoren beachten nicht, dass die Schaffung einer den gesamten Bildungsweg durchziehenden, personenbezogenen, unkontrollierbaren Datensammlung erhebliche pädagogische und ethische Konsequenzen mit sich bringt.[34] Bereits zum jetzigen Zeitpunkt sind die damit einhergehenden Risiken erkennbar. Nicht umsonst hat die EU-Kommission KI-Systeme in der Bildung als hochriskant eingestuft.[35] Denn wer die Technik bestimmt, hat die Kontrolle und macht die Regeln.

Abschließend ist festzuhalten, dass das von der KMK propagierte Modell „Bildung in der digitalen Welt“ gleichzusetzen ist mit den digitalen „Bildungs“bestrebungen der Education Technology-Unternehmen und deren Geschäftsmodell. Damit ist die KMK „Türöffner“ für die „Steuerung der Lehr-Lernprozesse mit Künstlicher Intelligenz“, „Überwachungstechnologie“, „Datenkumulation und Ranking“ im Klassenzimmer.

Ist etwa eine Realisierung dieses „Bildungs“modells im Sinne unserer Schülerinnen und Schüler?

Oder anders gefragt: Wem nutzt es?

Beitrag als PDF-Datei

[1] KMK Onlinebeitrag, 9.12.2021: Die ergänzende Empfehlung zur Strategie „Bildung in der digitalen Welt“

[2] Tagesspiegel, 20.09.2021, Amory Burchard, Bildungsexperten warnen vor Rückkehr zum klassischen Frontalunterricht.

[3] Zum Forum gehören: Die Deutsche Telekom Stiftung, die Bertelsmann Stiftung, die Robert Bosch Stiftung, die Siemens Stiftung, die Dieter Schwarz Stiftung, die Joachim Herz Stiftung, die Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft, die Stiftung Mercator und die Wübben Stiftung.

[4] Siehe auch: https://schulforum-berlin.de/die-bildungs-stiftungen-als-tueroeffner/

[5] Die Autoren des KMK-Beitrags werden nicht aufgeführt.

[6] Education Technology-Industry (EdTech-Industry) = globaler Sektor digitaler Bildungstechnologien, der sich auf Unterrichtssoftware, Plattformen, Schulverwaltung und Steuerungsaufgaben bezieht.

[7] Tagesspiegel, 20.09.2021, Amory Burchard, Bildungsexperten warnen vor Rückkehr zum klassischen Frontalunterricht.

[8] KI Bildung Schlussbericht.pdf (telekom-stiftung.de) (S. 4). Siehe auch eine kritische Zusammenfassung: Künstliche Intelligenz in der Schule? | Schulforum-Berlin

[9] Die Fußnoten 9 bis 16 und 18 dienen der Begriffserklärung und sind im Original nicht enthalten: Machine Learning ist ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz (KI), der Systeme in die Lage versetzt, automatisch aus Erfahrungen (Daten) zu lernen und sich zu verbessern, ohne explizit programmiert zu sein. Es werden beispielsweise Regel- und Gesetzmäßigkeiten in den Daten erkannt und Aktionen daraus abgeleitet.

[10] Educational Data Mining ermöglicht, die im Zuge des „technologiebasierten“ Lernens anfallenden Unmengen an Daten – sei es zum Lernverhalten einzelner Schüler, dem Lernfortschritt der gesamten Klasse oder der Akzeptanz des Unterrichtskonzepts – zu ordnen und in Zusammenhang zu bringen, um sie für weitere Analysen und Prognosen zu nutzen. M. Ebner und S. Schön (Hrsg.)(2013): Einführung – Das Themenfeld „Lernen und Lehren mit Technologien“ | Ebner | Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (tugraz.at)

[11] Learning Analytics hat die Interpretation der gesammelten Daten zum Ziel. Beim „technologiebasierten“ Lernen geht es darum, den individuellen Lernprozess zu optimieren. Dies geschieht nicht nur durch eine umfassende Abbildung des bisherigen Lernverhaltens, vielmehr sollen aus dem vorhandenen Datenbestand zugleich Erkenntnisse und Prognosen für die Zukunft abgeleitet werden.

[12] Assistenzsysteme umfassen alle Arten von Informationen, die einen Nutzer beim Gebrauch eines Produkts unterstützen.

[13] Assessment = Beurteilung, Bewertung der Fähigkeit, Einschätzung

[14] Grading = Bewertung, Benotung, Abstufung

[15] Tutoring = Methode der Lernunterstützung, bei welcher z.B. Peers als Co-Lehrende für Lernende tätig werden. Es soll Lernenden Selbstregulierung- und Kontrolle über ihr eigenes Lernen vermitteln.

[16] Classroom-Management, siehe nachfolgend im Text unter TALIS-Videostudie, „Gute Klassenführung“, S. 6.

[17] KI Bildung Schlussbericht.pdf (telekom-stiftung.de) (S. 37).

[18] Der Algorithmus umschreibt eine genau definierte Folge von Anweisungen (ersichtlich z.B. aus einem „Programmablaufplan“) mit denen ein bestimmtes Problem gelöst werden kann.

[19] Jürgen Zöllner, Impaktmagazin Spezial, 8/2021, Bildungspolitik in Zeiten der Pandemie …, S. 13-15

[20] Annina Förschler (2018): „Das ‚Who is who?‘ der deutschen Bildungs-Digitalisierungsagenda – eine kritische Politiknetzwerk-Analyse“. In: Pädagogische Korrespondenz, 58/18: S. 31-52. Siehe auch: Das „Who is who?“ der deutschen Bildungs-Digitalisierungsagenda | Schulforum-Berlin

[21] Krautz, Jochen, „Zur Erinnerung: Bildendes Lernen braucht Schule und Unterricht“

[22] Siehe dazu die Studie: Balslev, Jesper (2020): Evidence of a Potential. Eine Kernaussage: Das Hauptargument für die Digitalisierung ist das „geschätzte Potenzial“ das in der Digitalisierung steckt, die vermuteten, aber noch nicht wissenschaftlich belegten Vorteile.

[23] Ständige wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz (SWK), Stellungnahme zur Weiterentwicklung der KMK-Strategie „Bildung in der digitalen Welt“, Bonn/Berlin, 7.10.2021, S. 24

[24] Siehe dazu die Besprechung der Studien für Schulforum-Berlin: „Personalisiertes Lernen mit digitalen Medien. Ein roter Faden“ der Robert Bosch Stiftung (2018) sowie KI@Bildung – Lehren und Lernen in der Schule mit Werkzeugen Künstlicher Intelligenz – Schlussbericht – der Deutschen Telekom Stiftung (2021)

[25] Die Fußnoten 25 bis 27 dienen der Begriffserklärung und sind im Original nicht enthalten: Gamification ist die Übertragung von spieltypischen Elementen und Vorgängen in spielfremde Zusammenhänge mit dem Ziel der Verhaltensänderung und Motivationssteigerung bei Nutzern.

[26] Unter Augmented-Reality versteht man das Zusammenspiel von digitalem und analogem Leben. Das funktioniert manchmal über die Kamera des Smartphones aber zumeist über eine Brille. Über diese werden zusätzliche Informationen über das Umfeld des Nutzers eingeblendet.

[27] Virtual-Reality (VR) bezeichnet ein digitales, am Computer geschaffenes Abbild der Realität. VR-Brillen lassen den Nutzer in eine neue, künstlich erschaffene Welt eintauchen.

[28] Die TALIS-Videostudie Deutschland greift diese drei Basisdimensionen des Unterrichts auf, um Unterricht zu beschreiben und seine Wirkungen zu untersuchen. Sie ist die erste internationale Untersuchung, die einen Blick in Klassenzimmer auf drei Kontinenten wirft und zugleich Aussagen zu den Wirkungen des Unterrichts, zu Lernprozessen und Lernergebnissen der beteiligten Schüler*innen gestattet. Grünkorn, Juliane [Hrsg.]; Klieme, Eckhard [Hrsg.]; Praetorius, Anna-Katharina [Hrsg.]; Patrick Schreyer [Hrsg.]: Mathematikunterricht im internationalen Vergleich. Ergebnisse aus der TALIS-Videostudie Deutschland. Frankfurt am Main: DIPF, Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, 2020, S. 6.

Siehe auch die Kurzfassung: Mathematikunterricht im internationalen Vergleich. | Schulforum-Berlin

[29] Unter Change Management versteht man die systematische Planung und Steuerung von Veränderungen z. B. von Organisationsstrukturen oder Prozessen. (…) Zur Erhöhung der Akzeptanz werden insbesondere psychologische Faktoren berücksichtigt. (…) Ein Change Manager muss die Auswirkungen des Wandels abschätzen und zu erwartende und auftretende Widerstände identifizieren und gegensteuern. (…) Damit Veränderungsprojekte ernst genommen werden, müssen sie vom Willen zur Durchsetzung der Veränderung getragen sein. (…) Die Führungskräfte sind es, die die Beschäftigten „ins Boot holen“ müssen. (…) Bei Veränderungsvorhaben, die politisch vorgegeben werden, hat die Notwendigkeit zur Veränderung den Charakter eines Auftrages, der erfüllt werden muss. (…) Aus: Verwaltung innovativ – Change Management (verwaltung-innovativ.de). Siehe auch: Das Phänomen und die Praktiken des change-managements | Schulforum-Berlin

[30] Vgl. Bernd Schoepe, Cancel Culture macht Schule!, S. 10

[31] Jochen Krautz, Matthias Burchardt (Hrsg.) (2018): Time for Change? – Schule zischen demokratischem Bildungsauftrag und manipulativer Steuerung, S. 22

[32] Formative Diagnostik oder auch Lernverlaufsdiagnostik wird während des Lernprozesses regelmäßig eingesetzt, um den Lehr- und Lernprozesse zu steuern, zu begleiten oder auch zu optimieren.

[33] Monitoring ist die Überwachung, Messung, Erfassung eines Vorgangs oder Prozesses mittels technischer Hilfsmittel oder anderer Beobachtungssysteme.

[34] Vgl. Siegrid Hartong u.a. (2021): Unblack the Box, Anregungen für eine (selbst)bewusste Auseinandersetzung mit digitaler Bildung. In: Lankau, Ralf (Hrsg.): Autonom und mündig am Touchscreen, Weinheim und Basel: Beltz, S. 201 – 212.

[35] Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4.3.2022, Lisa Becker, „Wenn die neue Lehrkraft eine KI ist“.