„Leistungsstandards sind mit den Sekundarschulen gesunken“

Textauswahl durch Manfred Fischer für Schulforum-Berlin, 12.01.2020

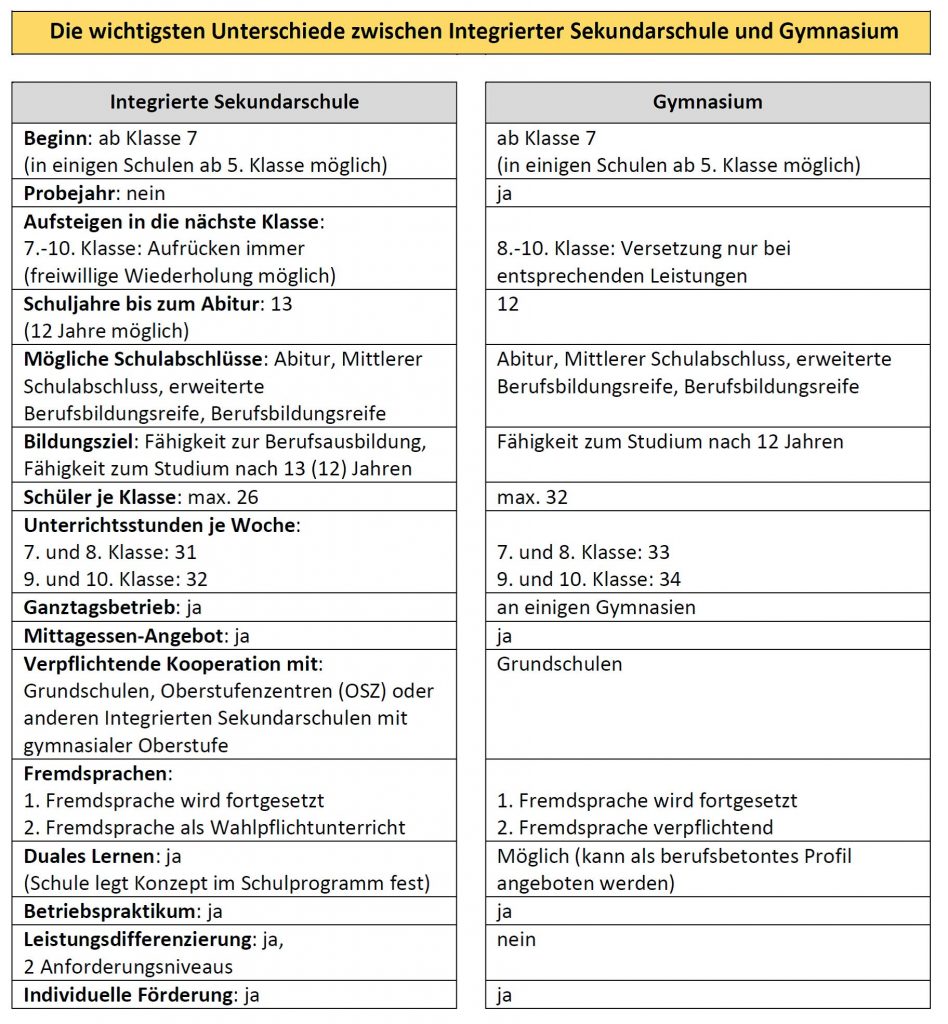

Vor zehn Jahren – im Januar 2010 – beschloss das Berliner Abgeordnetenhaus, an Stelle der bisherigen Haupt-, Real- und Gesamtschulen die Integrierten Sekundarschulen (ISS) einzuführen.

Die Bildungssenatorin, Sandra Scheeres, meinte durch die Schulstrukturreform folgende Ziele erreichen zu können:

Die Fundstellen aus dem Ergebnisbericht zur BERLIN-Studie [1] werden im Folgenden als Seitenangabe in (runden Klammern) im Text vermerkt und in einem grauen Kasten hervorgehoben.

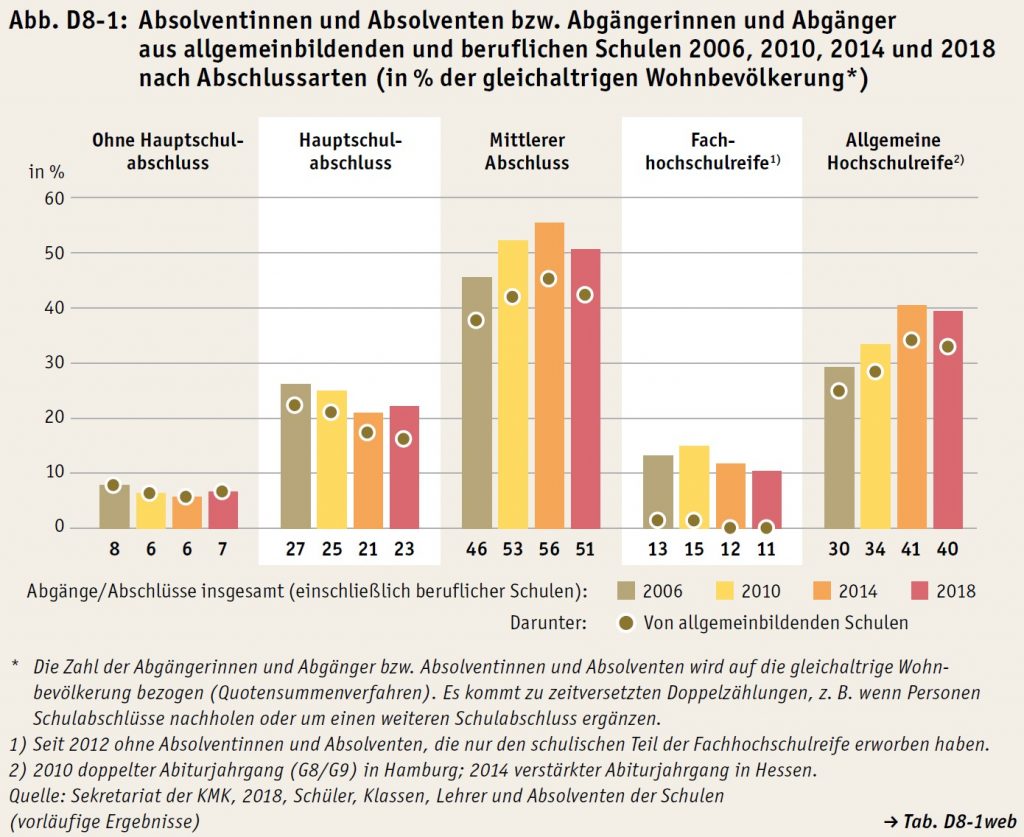

1. Alle Kinder und Jugendlichen sollen zu höchstmöglichen schulischen Erfolgen und die übergroße Mehrheit zum mittleren Schulabschluss am Ende der 10. Jahrgangsstufe geführt werden.

2. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, der die Schule ohne Abschluss verlässt, soll sich deutlich verringern.

3. Die Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen und ethnischen Herkunft soll deutlich reduziert werden.

4. Mittel- bis langfristig (innerhalb der nächsten zehn Jahre) soll die Abiturientenquote deutlich erhöht werden. (S. 470)

Der Bildungsexperte und wissenschaftliche Projektleiter der BERLIN-Studie des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung in Frankfurt am Main, Dr. Marko Neumann, zieht im rbb-Interview [2] vom 06.01.2020 eine durchwachsene Zwischenbilanz.

rbb: Herr Neumann, der Brandbrief der Rütli-Schule in Neukölln wirkt noch immer nach, auch zehn Jahre nach Einführung der Sekundarschule. Die ISS soll eigentlich eben solche Zustände verhindern und Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrer familiären und sozialen Herkunft bestmöglich fördern. Das war das Ziel. Wie lautet Ihre Bilanz?

Marko Neumann: Man kann durchaus von gewissen

Teilerfolgen sprechen. Die Strukturreform hat in jedem Fall dazu geführt, dass

das System übersichtlicher und auch offener geworden ist. Es gibt jetzt ja nur

noch zwei Schulformen, die jeweils zu allen Abschlüssen führen. Und dadurch

wird auch etwas Brisanz aus der Übergangsentscheidung nach der Grundschule

genommen. Allerdings ist auch deutlich

herauszustellen, dass wirklich durchschlagende Verbesserungen, die sich auch in

den Lern- und Leistungsergebnissen der Schülerinnen und Schüler widerspiegeln,

bislang kaum feststellbar sind.

Keine der intendierten Veränderungen konnte festgestellt werden, im Gegenteil. So schrieb der wissenschaftliche Projektleiter Dr. Marko Neumann im Ergebnisbericht zur BERLIN-Studie: „[D]as Muster der vorherigen Schulformgliederung [fünfgliedriges Schulsystem] in der Komposition der Schülerschaft nach Herkunft und Leistungsvoraussetzungen [ist auch nach der Neuordnung der Schulstandorte] an den ISS weiterhin klar zu erkennen. […] Die mit einem gegliederten Schulsystem verbundene soziale und ethnische Entmischung konnte mit den Umgründungen hingegen nicht verringert werden. Die Unterschiede in der Zusammensetzung der Schülerschaft von Schulen mit unterschiedlicher Umgründungsgeschichte haben sich im Vergleich zu den ehemaligen nichtgymnasialen Schulformen tendenziell sogar vergrößert.“ (S. 474)

Auch die vergleichende „Untersuchung motivationaler Merkmale und ausgewählter Aspekte schulischen Wohlbefindens ergab insgesamt betrachtet ebenfalls keine größeren Unterschiede zwischen den Schülerinnen und Schülern vor und nach der Schulstrukturreform“ (S. 480)

MN: Und auch die integrierten Sekundarschulen, die jetzt zwar praktisch alle den gleichen Namen tragen, sind keineswegs gleiche Schulen. Sie unterscheiden sich sehr stark in ihrer Ausgestaltung und auch in ihrer Zusammensetzung der Schülerschaft, bezogen auf die leistungsmäßigen und auch sozialen Voraussetzungen. Man hat einen neuen strukturellen Rahmen geschaffen, der hat sich aber noch nicht in den Lern- und Leistungsergebnissen der Schülerinnen und Schüler niedergeschlagen.

rbb: Man wollte ja weg von diesem Resterampen-Image der Hauptschulen und die Schülerschaft stärker durchmischen. Ist denn das gelungen?

MN: Das ist zum Teil gelungen. Insbesondere ist es gelungen, die Zahl an Schulstandorten, wo man jetzt eine besonders hohe Konzentration von leistungsschwachen und sozial weniger privilegierten Schülerinnen und Schüler hatte, doch stark zu reduzieren. Eine etwas stärkere Durchmischung der Schülerschaft ist also gelungen. Das hat sich aber eben noch nicht stark auch in den Lern- und Leistungsergebnissen der Schülerinnen und Schüler niedergeschlagen.

Insgesamt betrachtet, so wird in der Studie festgehalten, trat keine nennenswerte Verschiebung in den sozialen und migrationsbezogenen Disparitätsmustern und dem generellen Anstieg der Abituraspirationen auf. „Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund zeigen geringere Kompetenzen, besuchen seltener Gymnasien, streben insgesamt betrachtet seltener das Abitur an und gehören häufiger zur “Risikogruppe“ derjenigen Schülerinnen und Schüler, die ein Mindestniveau an Basiskompetenzen, das für einen erfolgreichen Übergang in die berufliche Erstausbildung nötig ist, nicht erreichen.“ (S. 491f)

„Definitionsgemäß unterscheiden sich die Schulleistungen […] deutlich nach Risikogruppenzugehörigkeit. Dieses Ergebnis ist trivial. Nicht trivial ist die Größe des Unterschieds, die sich auf etwa zwei Standardabweichungen beläuft und damit einen Leistungsrückstand der Risikogruppe um mehrere Schuljahre anzeigt. An diesem Kompetenzdefizit hat sich mit der Schulstrukturreform nichts geändert. (S. 482)

rbb: Trotzdem: Die Zahl der Schüler, die für die Oberstufe zugelassen werden, also Abitur machen könnten, ist deutlich gestiegen. Wie passt das zu den übrigen Ergebnissen?

MN: Ja, das ist ein erstaunlicher Befund, der uns auch überrascht hat. An den Integrierten Sekundarschulen erhalten deutlich mehr Schülerinnen und Schüler die Berechtigung für den Übertritt in die gymnasiale Oberstufe, als das im alten System noch der Fall gewesen ist. Man muss allerdings kritisch sehen, dass sich die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler in standardisierten Leistungstests kaum verändert haben. Soll heißen: Es erhalten zwar viel mehr Schüler die Berechtigung für die Oberstufe, allerdings ist gleichzeitig das Leistungsniveau gesunken. Somit fallen die Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler, die jetzt in die Oberstufe eintreten, niedriger aus als das früher der Fall gewesen ist. Man hat also bei den Abschlüssen einen gewissen Anstieg. Das erkauft man sich aber ein Stück weit durch die Absenkung von Leistungsstandards.

„Die Anteile der Schülerinnen und Schüler, die die formalen Voraussetzungen zum Übergang in die gymnasiale Oberstufe erfüllen, haben zwischen den beiden Schülerkohorten der BERLIN-Studie deutlich zugenommen. Im nichtgymnasialen Bereich fand sich ein Anstieg von 24 auf 41 Prozent. Der Anstieg fiel sowohl an Schulen ohne als auch mit am Schulstandort vorhandener gymnasialer Oberstufe erheblich aus. Gleichzeitig hat sich das mittlere Leistungsniveau der Schülerinnen und Schüler im nichtgymnasialen Bereich kaum verändert.“ [!] (S. 485f)

Resümierend wird in der Studie konstatiert: „Bei allen gegebenen Einschränkungen des gewählten Vorgehens zur Bestimmung des gymnasialen Mindeststandards geben die Befunde somit durchaus Anlass zu der Annahme, dass die Vergabe der Übergangsberechtigung in institutionellen Teilbereichen der neu strukturierten Berliner Sekundarstufe nur sehr eingeschränkt mit dem erforderlichen Leistungsniveau zum erfolgreichen Durchlaufen der Oberstufe einhergeht. Das Erreichen hinreichender Leistungsstandards scheint somit im Zuge der Öffnung von Bildungswegen im vorliegenden Fall zumindest in Teilen fraglich.“ (S. 487)

„Maßnahmen zur Sicherstellung hinreichender Leistungsstandards und vergleichbarer Bewertungsmaßstäbe beim Erwerb der Oberstufenzugangsberechtigung zählen somit zu den drängendsten Aufgaben und Herausforderungen im neu strukturierten Berliner Sekundarschulwesen.“ (S. 488)

rbb: Gleichzeitig ist auch die Zahl der Schulabbrecher in Berlin nach wie vor hoch. Warum ist das so?

MN: Da hat sich tatsächlich bislang kaum etwas getan. Das ist auch, denke ich, besonders schwer. Es gibt hier viele zusätzliche Einflussfaktoren. Hinzugekommen sind Schülerinnen und Schüler mit Fluchthintergrund. Sie sind in starkem Maße an jene Schulen gekommen, wo oftmals Abschlüsse ausbleiben. Dann gibt es die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, Stichwort Inklusion. Diese Aufgabe landet vollständig bei Sekundarschulen. Auch dort sind Schülerinnen und Schüler oftmals ohne Abschluss. Dort ist es anscheinend besonders schwer, durchschlagende Erfolge zu erzielen.

„Nach den Ergebnissen des letzten PISA-Ländervergleichs gehörten im Schuljahr 2005/06 in Berlin 13 Prozent der 15-Jährigen zu einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern, die in allen drei untersuchten Leistungsbereichen (Leseverständnis, Mathematik und Naturwissenschaften) das Bildungsminimum verfehlten [Schüler ohne Schulabschluss] und damit in ihrem weiteren Bildungsgang einem besonderen Risiko des Scheiterns ausgesetzt waren. Inwieweit sich dieser Anteil im Anschluss an die Berliner Schulstrukturreform verändert hat, ließ sich im Rahmen der vorliegenden Studie nicht untersuchen.“ [!] (S. 481)

Außerdem gibt es starke Unterschiede zwischen den Berliner Bezirken. In Steglitz-Zehlendorf oder auch in Tempelhof Schöneberg gibt es viel niedrigere Abbruchquoten als beispielsweise in Neukölln oder Friedrichshain Kreuzberg. Das heißt, die Erfolgsquoten sind auch immer ein starkes Abbild des jeweiligen sozialräumlichen Umfeldes.

rbb: Zum Schluss: Wie lautet Ihre Bilanz zur Schulreform? Ist sie gescheitert?

MN: Auch wenn jetzt schon einige Jahre vergangen sind: Das können wir noch nicht sagen. Es wurde ein neuer Rahmen geschaffen, den gilt es jetzt durch den Ausbau der pädagogischen Qualität dort weiter zu füllen.

Für die Sicherung eines Anforderungsniveaus das auf den Übergang in die gymnasiale Oberstufe vorbereitet „bedarf es eines ausreichenden Einsatzes von Lehrkräften mit Lehrbefähigung für die Sekundarstufe II und mit Oberstufenerfahrung. Das gilt vor allem für ISS ohne eigene Oberstufe. Eine zentrale Herausforderung besteht darin, die Erwartungen für erforderliche Leistungsstandards bei der Niveaudifferenzierung und anzusetzende Maßstäbe bei der Leistungsbewertung noch klarer und handhabbarer zu kommunizieren, um einer übermäßigen Herabsetzung der Lern- und Leistungsvoraussetzungen der zum Abitur strebenden Schülerschaft und zu stark differierenden Bewertungsmaßstäben entgegenzuwirken.“ (S. 498)

Es ist ein unheimlich schwerer

Weg. Wichtig wäre mir noch zu sagen, dass man nicht erst in Klasse sieben mit

der Förderung der Kinder und Jugendlichen beginnt. Förderung muss viel früher

beginnen, also auch im vorschulischen Bereich in der Grundschule. Denn vieles,

was wir in der Sekundarschule dann sehen an kritischen Leistungsergebnissen,

ist das Ergebnis früherer Schulkarrieren.

„In einem Vergleich der Erklärungsbeiträge von Merkmalen der Schulbiografie und der Herkunft zeigte sich, dass Bildungsarmut in erster Linie das Ergebnis einer schon in der Grundschule kritischen Schulkarriere ist. Herkunftsmerkmale tragen dann zur Kumulation des Misserfolgs zusätzlich bei. Die Grundstruktur der Risikofaktoren hat sich als Folge der Schulstrukturreform und ihrer Begleitmaßnahmen nicht verändert.“ (S. 482)

„Fasst man die Befunde zusammen, wird man zu dem Schluss kommen, dass die Maßnahmen, von denen man im Rahmen der Schulstrukturreform am ehesten eine Verbesserung der Forderung der leistungsschwächsten Schülerinnen und Schüler erwarten konnte, bislang noch nicht erfolgreich bzw. förderungswirksam umgesetzt werden konnten. Kompetenzarmut ist nach wie vor eine der größten Herausforderungen des Berliner Schulsystems.“ (S. 483)

„Gleichzeitig scheinen die Befunde eine Bestätigung der These, dass schulstrukturelle Merkmale bzw. Veränderungen für das Leistungsniveau von Schülerinnen und Schülern eher von nachrangiger Bedeutung und stattdessen lernprozessnähere Aspekte wie die Unterrichtsqualität ausschlaggebend sind (z. B. Hattie, 2009).“ (S. 498)

Das Interview führte Dörthe Nath, Inforadio.

Textauswahl aus der Berlin-Studie in grau unterlegten Einschüben sowie Hervorhebungen im Fettdruck durch Schulforum-Berlin.

Bilanz nach 10 Jahren Reform der Berliner Schulstruktur

Was bleibt nach eingehender Prüfung der Ergebnisse der BERLIN-Studie und den Aussagen in der Pressemitteilung der Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) übrig von den „zahlreichen positiven Entwicklungen“ der neuen Schulstruktur und der Feststellung: „Die Berliner Schule ist für kommende Herausforderungen gewappnet“?[3]

Der Senat verfehlt das Hauptziel seiner Bildungspolitik – die Reduzierung der Jugendlichen ohne Schulabschluss. Fast jeder neunte Berliner Jugendliche hat im Schuljahr 2014/15 die Schule ohne Berufsbildungsreife, also ohne Hauptschulabschluss, verlassen.[4] Im vergangenen Schuljahr 2018/19 hat diese Gruppe sogar deutlich zugenommen: bei den rund 13.000 Abgängern der Sekundar- und Gemeinschaftsschulen um rund ein Drittel von zehn auf 13 Prozent. [5] Die Bilanz wird von Jahr zu Jahr schlechter.

Der Anteil des „fachfremd“ erteilten Unterrichts dürfte an vielen Schulen bei über 50 Prozent liegen. Dies bedeutet, dass viele Schüler etwa in Mathematik nur maximal in vier von zehn Schuljahren von Fachlehrern unterrichtet werden. [6] Immer mehr Lehrer sind ohne pädagogische Ausbildung! [7], [8], [9], [10]. Nachdem negative Zusammenhänge fachfremd erteilten Unterrichts mit den Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern bereits im IQB-Ländervergleich 2011 in der Primarstufe und im IQB-Ländervergleich 2012 in der Sekundarstufe I insbesondere für das Fach Mathematik festgestellt wurden, bestätigen die Befunde des IQB-Bildungstrends 2015, dass diese Zusammenhänge auch in den sprachlichen Fächern in der Sekundarstufe I bestehen.[11]

Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit sind eben nicht mit Gleichheit im Ergebnis (Senkung des Leistungsniveaus) und Gleichheit der Schulstruktur (Ziel: „Eine Schule für alle“) gleichzusetzen, vielmehr braucht es im Bildungsprozess Verlässlichkeit, Berechenbarkeit, Kontinuität und stetige Qualitätsverbesserung durch ausgebildete Lehrkräfte im Unterricht.

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie täte

gut daran, alle erdenklichen Ressourcen in eine solide Lehrerausbildung zu

stecken, darüber hinaus müssen die Rahmenbedingungen für Einstellungen so

gestaltet werden, dass der Lehrerberuf wieder attraktiv wird. Nicht zuletzt

muss in eine hochqualitative, forschungsbasierte Lehrerschulung investiert

werden; erforderlich wäre hierbei auch die Rehabilitierung von lehrergelenktem,

differenzierendem und feedbackreichem Klassenunterricht. Der Lehrerberuf muss

wieder die gesellschaftliche Anerkennung erhalten, die ihm zukommt.

Simmen die politischen Vorgaben mit den realen Bedingungen an Berlins Schulen überein? Entscheiden Sie selbst!

[1] Ergebnisse der BERLIN-Studie, https://www.dipf.de/de/forschung/aktuelle-projekte/pdf/steubis/BERLIN_Studie_Maerz_2017_wissenschaftliches_Fazit.pdf

[2] rbb24.de, 06.01.2020, 10.31 Uhr, Nachrichten aus Berlin und Brandenburg, Politik

[3] Pressemitteilung der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie vom 15.3.2017, „Die Berliner Schule ist für kommende Herausforderungen gewappnet“, unter https://www.berlin.de/sen/bjf/service/presse/pressemitteilung.571189.php

[4] aus: http://www.morgenpost.de/berlin/article207017017/Jeder-neunte-Berliner-Jugendliche-schafft-die-Schule-nicht.html

[5] siehe Beitrag auf Schulforum-Berlin: ISQ-Bericht, Tabelle 2.3, S. 7, Verteilung der Schulabschlüsse am Ende der Sekundarstufe I

[6] [Weiter wird berichtet, dass] es inzwischen Sekundarschulen gibt, die nur noch über einen einzigen ausgebildeten Mathematiklehrer verfügen. Aus: Der Tagesspiegel, 28.10.2016, Susanne Vieth-Entus, Amory Burchard, Deutsch, Mathe, Englisch – keine Besserung in Sicht;

[7] Vielerorts würden Menschen, die kein abgeschlossenes Lehramtsstudium aufweisen, ohne qualitätssichernde Vorgaben auf Schüler losgelassen. Dies sei „ein Verbrechen an den Kindern“, sagte Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, der „Welt“. „Innerhalb von zwei Wochen Uni-Absolventen, die noch nie etwas von Pädagogik und Didaktik gehört haben, per Crashkurs zur Grundschullehrkraft auszubilden, das ist doch absurd.“ Das zeige, wie gering die notwendige Berufsprofessionalität der Lehrerschaft von der Politik geschätzt werde. Aus: www.news4teachers.de, 30.12.2019

[8] So hat das Land Berlin über Jahre an seinen Universitäten nur 500 Grundschulpädagogen ausgebildet, aber etwa 1.000 eingestellt, also davon etwa die Hälfte aus anderen Bundesländern. Als diese Quellen versiegten, trat in Berlin die schon angesprochene Mangelsituation ein. Daran wird deutlich, dass die unterschiedlichen Situationen in den Bundesländern auch etwas mit den landesspezifischen Ausbildungsinvestitionen zu tun haben. So haben 2017 in Bayern 5.370 Studierende ein Lehramt abgeschlossen, das sind 4,8% der in Bayern tätigen Lehrkräfte. In Berlin waren es 702 Absolventen, was einem Anteil von 2,1% des Lehrerbestands entspricht (KMK 2018a; 2019). Auch das dürfte dazu geführt haben, dass 2017 Bayern fast alle seine Stellen mit voll ausgebildeten Lehrkräften besetzen konnte, Berlin hingegen nur zur Hälfte (KMK 2018 a). Aus: Prof. Dr. Klaus-Jürgen Tillmann, Lehrkräftemangel, Quer- und Seiteneinstieg, S. 4, Vortrag auf der Tagung der GEW Hessen am 28.10.2019 in Frankfurt/M.

[9] Der Anteil der Seiteneinsteiger in den Lehrerberuf steigt aufgrund des Lehrermangels deutschlandweit stetig an. Laut einer Erhebung der „Rheinischen Post“ lag bei den Neueinstellungen in den Schuldienst der Anteil derjenigen ohne pädagogische Qualifikation zum Schuljahresbeginn im Bundesdurchschnitt bei rund 16 Prozent – allerdings seien die Unterschiede gewaltig. Sie schwanken dem Bericht zufolge zwischen 61 Prozent (Berlin) und vier Prozent (Rheinland-Pfalz). Lehrerverbände schlagen Alarm. Von einem „Albtraum für alle Beteiligten“ ist die Rede. Aus: www.news4teachers.de, 12.11.2019

[10] Tagesspiegel, 13.01.2020, Susanne Vieth-Entus: Alle Zahlen Schule für Schule: Die Anteil der ungelernten Lehrer steigt rasant. Grundschulen sind am stärksten betroffen.

Die Ballung der Quereisteiger im Schuljahr 2019/20 an Berliner Schulen:

– In sieben Schulen liegt der Quereinsteigeranteil über 30 Prozent (2018/19: in keiner Schule).

– In 45 Schulen ist mehr als jede fünfte Lehrkraft nicht voll ausgebildet (2018/19: 27 Schulen).

– In 200 Schulen wurde die Marke von zehn Prozent Quereinsteigern überschritten (2018/19: 170 Schulen).

Daten aus der Antwort des Senats von Berlin auf die Schriftliche Anfrage des Abgeordneten Joschka Langenbrinck (SPD): Lehrkräfte-Quereinsteigende in den Berliner Schulen im Schuljahr 2018/2019; Lehrkräfte-Quereinsteigende in den Berliner Schulen im Schuljahr 2019/2020

[11] siehe Beitrag auf Schulforum-Berlin: IQB-Bildungstrend 2015 Zusammenfassung, S. 29, Fachfremde Lehrkräfte

Zu vergleichbaren Ergebnissen zur Berliner Schulstrukturreform kommen auch Marcel Helbig und Rita Nikolai in ihrer Studie:

Siehe Beitrag: https://schulforum-berlin.de/alter-wolf-im-neuen-schafspelz/

Zur Studie: Alter Wolf im neuen Schafspelz? WZB-Studie, 5. 2017, S. 29-32.