Münchner Forscher geben wichtige Hinweise, wie mit Computern und Internet erfolgreich gelernt werden kann.[1]

FAZ, 02. 01. 2018, Lisa Becker

Für die Wirtschaft ist angesichts des Vormarsches der digitalen Medien die Sache klar: Computer und Internet gehören in die Schulen, und zwar überall und verpflichtend – ob nun per Laptop, Tabletrechner oder Smartphone. […]

Tatsächlich ist in der Fahrt aufnehmenden Diskussion über die Digitalisierung der Schulen eine entscheidende Frage noch nicht klar beantwortet worden: Lernen Schüler wirklich mehr mit den digitalen Medien?[2]

Eine Antwort liefert nun das Zentrum für internationale Bildungsvergleichsstudien (ZIM) der Technischen Universität München (TUM) unter der Leitung von Kristina Reiss, der Dekanin der TUM School of Education.[3]

Zur Studie – Diese ist überschrieben:

Digitale Medien im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht der Sekundarstufe – Einsatzmöglichkeiten, Umsetzung und Wirksamkeit

Eine Kernaussage lautet:

Aus der Metastudie, die 79 Einzeluntersuchungen berücksichtigt, geht hervor, dass der Einsatz digitaler Unterrichtsmedien über alle untersuchten Unterrichtsfächer Mathematik, Physik, Biologie und Chemie hinweg insgesamt als gewinnbringend bezeichnet werden kann: Im direkten Vergleich mit Klassen, die traditionell unterrichtet wurden, zeigen Schülerinnen und Schüler aus Klassen, in denen mit digitalen Unterrichtsmedien gearbeitet wurde, durchweg bessere Ergebnisse in den durchgeführten Leistungstests. (S. 9)

Nach dieser „richtungsweisenden“ und „digital einstimmenden Aussage“ wird in der Studie weiter berichtet:

Dass es allerdings nicht die Verwendung des Mediums allein sein kann, die einen wirksamen Unterricht garantiert, zeigt sich in den unterschiedlichen Ergebnissen der Einzelstudien und wird auch durch folgende Aussage einer befragten Lehrkraft betont: „Ich denke, eine Bedingung ist auf jeden Fall, das Medium nicht um des Mediums Willen zu nutzen. Der Fachinhalt und der Lernzuwachs der Schülerinnen und Schüler müssen im Mittelpunkt stehen.“ Weiter wird berichtet: „Digitale Medien nur aus dem Grund einzusetzen, weil man sie hat, finde ich ungünstig. Man sollte sich vorher wirklich überlegen, welchen Mehrwert sie haben.“ (S. 10)

Weiter wird zu den Studienergebnissen ausgeführt: Es zeigt sich, dass digitale Medien den größtmöglichen Nutzen entfalten können, wenn sie ergänzend zu traditionellen Unterrichtsmaterialien verwendet werden und digitale Lernumgebungen den klassischen Unterricht nicht vollständig ersetzen. (S. 11)

Für die Dauer des Einsatzes von digitalen Medien im Unterricht auf die Schulleistungen hält die Studie fest: Je länger mit den eingesetzten Medien im Unterricht gearbeitet wurde, desto weniger profitieren Schülerinnen und Schüler von den digitalen Lernumgebungen.

Dies wird auch in der Lehrkräftebefragung deutlich: „Ich muss sagen, dass das Arbeiten mit digitalen Medien nach spätestens drei Monaten nichts Besonderes mehr ist. Am Anfang ist das ein echter Hype, der sich von selbst entwickelt [sogenannter Neuheitseffekt]. Aber nach drei Wochen beginnt er zu bröckeln. Irgendwann sehen die Schülerinnen und Schüler es eben als ihren normalen Mathematikunterricht.“ (S. 11)

Die Metastudie zeigt, dass die Lernwirksamkeit höher ist, wenn die Lernenden bei der Nutzung des entsprechenden Lernprogramms zusätzlich Unterstützung durch die Lehrkraft oder durch Mitschülerinnen und Mitschüler erhalten. Dies unterstreicht die Wichtigkeit einer Steuerung durch die Lehrkraft auch in einem Unterricht mit digitalen Medien: Schülerinnen und Schüler sollten beim Arbeiten in entsprechenden Lernumgebungen nicht auf sich selbst gestellt sein. Auch sehr gut entwickelte multimediale Lerninhalte können die Lehrkraft offensichtlich nicht ersetzen. (S. 15)

Diese Meinung zeigt sich auch bei den befragten Lehrkräften: „Für mich ist wichtig, dass digitale Medien nicht den persönlichen Kontakt zur Lehrkraft ersetzen.“ (S. 16)

In den wissenschaftlichen Untersuchungen, die für die Metastudie analysiert wurden, ist das Thema Differenzierung durch den Einsatz digitaler Medien nur wenig berücksichtigt. Aufgrund dieser unzureichenden Datenbasis konnten im Rahmen der Metastudie keine Analysen durchgeführt werden. (S. 20)

Zur Nutzung einer Lernplattform im Unterricht führt eine Lehrkraft aus: „Durch die Nutzung der Lernplattform [Moodle] sehen wir relativ viele Daten, auch wie die Schülerinnen und Schüler sich darin bewegen, was sie machen, wie viel Zeit sie für bestimmte Aufgaben benötigen.“ (S. 21)

Moodle ermöglicht Zugriff auf zahlreiche Funktionen, unter anderem Informationen an die Schülerinnen und Schüler weiterzugeben, ihnen zusätzliches Material zur Verfügung zu stellen, ihre Fragen zu beantworten oder von anderen Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern beantworten zu lassen. Auch die Abgaben von Schülerarbeiten können online organisiert und bewertet werden. Weiter bietet Moodle eine Möglichkeit, sich mit Kolleginnen und Kollegen zu vernetzen und auf gemeinsame Materialien zurückzugreifen. (S. 21)

In der Studie werden auch Computerbasierte Programme, die aktuell in Schule und Unterricht für Lernzwecke verwendet werden, vorgestellt.

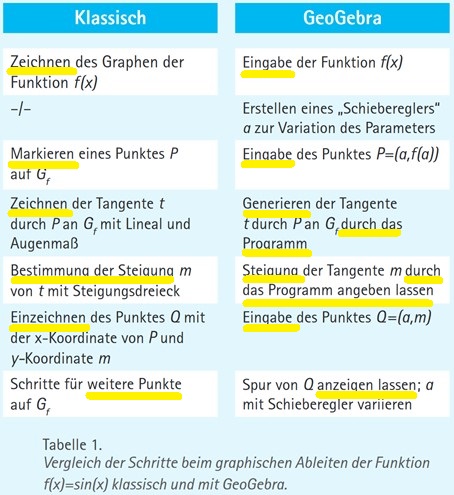

Beispiel: Mathematik, 11. Jahrgangsstufe, Softwareanwendung: GeoGebra (S. 25)

Anmerkungen des Softwareherstellers: […] Dabei sollte allerdings beachtet werden, dass formale Verfahren – etwa die Bestimmung der Steigung mit einem Steigungsdreieck – nicht gänzlich dem PC überlassen werden sollten, sondern als Ergänzung hin und wieder auch händisch durchgeführt werden. GeoGebra ist ein komplexes Tool.

Deutlich werden in den beiden Gegenüberstellungen die, durch Schulforum-Berlin gelb markierten, unterschiedlichen Aktivitäten der Schüler in einem herkömmlichen Unterricht und der Anwendung des Lernprogramms.

Die Tätigkeiten der Schüler z.B.: Zeichnen – markieren – bestimmen wird ersetzt durch: Eingabe – Generieren durch das Programm – angeben und anzeigen lassen.

Dazu passt die Feststellung der Wissenschaftler: Eine allgemeingültige Aussage darüber, wie digitale Medien im Unterricht gewinnbringend eingesetzt werden können, kann es vor allem auch angesichts der zahlreich verfügbaren und unterschiedlich gestalteten Lernprogramme nicht geben. (S. 26)

Klassische Unterrichtskonzepte, die über Jahre optimiert worden seien, sollten keinesfalls über Bord geworfen werden, warnen die Forscher.

Stellungnahmen zum Einsatz digitaler Medien im Unterricht:

Ilka Hoffmann, Vorstandsmitglied für Schule, GEW Hamburg: Leitlinie beim Einsatz digitaler Medien im Unterricht müsse sein: „Technik soll der Pädagogik dienen!“ – „Lehrkräfte wollen guten Unterricht machen. Wenn ihnen die Technik dabei hilft, setzen sie diese auch ein“. […] „Schulen brauchen eine verlässliche Ausstattung sowie mehr Unterstützung – und zwar in technischer, zeitlicher, personeller und pädagogischer Hinsicht“. Weiter führt sie aus: „Lehrkräfte lassen sich von Bildungs-, nicht von Technikfragen leiten. Sie wollen einen ganz konkreten Gewinn beim Medieneinsatz im Unterricht sehen. Das ist jedoch leider zu selten der Fall“.[4]

Peter Hensinger, in seinem Vortrag Trojanisches Pferd “Digitale Bildung“: Wer bei der Analyse und Bewertung dieser Entwicklung nur fragt „Nützen digitale Medien im Unterricht?“, verengt den Blick, reduziert auf Methodik und Didaktik und schließt Gesamtzusammenhänge aus. Denn die digitalen Medien sind mehr als nur Unterrichts-Hilfsmittel. Diesen Tunnelblick weitet die IT-Unternehmerin Yvonne Hofstetter. Sie schreibt in ihrem Buch „Das Ende der Demokratie“: „Mit der Digitalisierung verwandeln wir unser Leben, privat wie beruflich, in einen Riesencomputer. Alles wird gemessen, gespeichert, analysiert und prognostiziert, um es anschließend zu steuern und zu optimieren“ (HOFSTETTER 2016:37).[5] […] Das ist ein wesentlicher Grund, warum die Industrie Smartphones und TabletPCs in KiTas und Schulen etablieren will. Sie ermöglichen die Datenerfassung bereits dort, wo die Kunden der Gegenwart und Zukunft sozialisiert werden: „Die Schulen werden faktisch zu Keimzellen eines Big-Data Ökosystems“, heißt es in einem BigData Befürworter-Buch (MAYER-SCHÖNBERGER 2014:52).

Heute schon ist die Überwachung der Kommunikations-, Verhaltens-, Lern- und Entwicklungsdaten und der Handel damit ein Milliardengeschäft.[6]

[1] aus: FAZ, 02.01.2018, Lisa Becker, Machen digitale Medien Schüler wirklich schlauer?

[2] ebd.

[3] Zentrum für internationale Bildungsvergleichsstudien (ZIB) an der Technische Universität München (TUM), Studie: Digitale Medien im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht der Sekundarstufe – Einsatzmöglichkeiten, Umsetzung und Wirksamkeit https://www.waxmann.com/?eID=texte&pdf=3766Volltext.pdf&typ=zusatztext Die Studie wurde in Zusammenarbeit mit der Kultusministerkonferenz konzipiert und gefördert durch die private Stiftung Mercator.

[4] aus: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband Hamburg, Stellungnahme zur Studie der Bertelsmann-Stiftung „Monitor Digitale Bildung“, https://www.gew-hamburg.de/themen/bildungspolitik/gew-zum-monitor-digitale-bildung-der-bertelsmann-stiftung

[5] aus: Peter Hensinger, Trojanisches Pferd “Digitale Bildung“, 2017, S. 5

[6] ebd. S. 6f