PISA-Schock: Erfahrene Lehrkraft spricht über den Zusammenhang von Diversität und Leistungseinbruch an den Schulen im Land.

Veröffentlicht auf Focus-online am 8. Januar 2024. Veröffentlichung auf Schulforum-Berlin mit freundlicher Genehmigung des Autors, Rainer Werner.

Kürzlich hat der frühere Berliner Gesamtschul- und Gymnasiallehrer Rainer Werner in einem Interview erläutert, wo er die wichtigsten Hebel im Umgang mit der Bildungskrise sieht.[1] Das Thema Migration war für ihn dabei eine Randnotiz. Weil es im Forum ungewöhnlich heftig diskutiert wurde, hat Werner sich dazu bereit erklärt, das Ganze zu vertiefen.

Wir haben kürzlich ein Interview mit Ihnen geführt, das auf außergewöhnlich große Resonanz gestoßen ist. In den Kommentaren im „Forum“ spielte Ihr Hinweis auf die Wichtigkeit der Sekundärtugenden eine große Rolle. Könnten Sie noch einmal ausführen, welche Tugenden Sie meinen.

Heute geschieht es immer häufiger, dass Schüler vor Aufgaben kapitulieren, die Ihnen zu kompliziert erscheinen. Wenn eine Mathe-Aufgabe nicht innerhalb einer Minute lösbar ist, schmeißen manche den Block in die Ecke und sind völlig frustriert. Viele Schulen arbeiten deshalb mit Hilfe von Schulpsychologen daran, das Durchhaltevermögen der Schüler zu verbessern, ihnen Ausdauer und Ehrgeiz beizubringen. Das ist auch nötig, damit sich die Lernergebnisse verbessern. Aufmerksamkeit ist z. B. eine der Sekundärtugenden, bei der es großen Handlungsbedarf gibt. Die Digitalität hat unser Leben beschleunigt: Inhalte werden oft nur noch überflogen, um ein Like zu setzen, und schon geht’s direkt zur nächsten Botschaft. Die Digitalisierung wird sich nicht aufhalten lassen, im Gegenteil, die Prozesse werden sich weiter beschleunigen. Deshalb arbeitet ein guter Unterricht daran, dass sich die Schüler ohne Zeitdruck auf den geistigen Prozess des Unterrichts einlassen und dabei Durchhaltevermögen entwickeln.

Welche Herausforderungen gibt es noch?

Kaum jemand dürfte bestreiten wollen, dass wir uns in einer gesellschaftlichen Entwicklung befinden, in der die Schule zahlreiche Probleme, die im Außen existieren, ausbügeln muss: Intoleranz, Unduldsamkeit, Neigung zu Gewalt, Sprachunfähigkeit, Verrohung. Ich finde es falsch und realitätsfremd, wenn wir uns darüber beschweren und sagen, dass sei nicht die Aufgabe von Bildungsinstitutionen. Wir können auf das Verhalten der Kinder am besten da einwirken, wo sich ein großer Teil ihres Lebens abspielt: an den Schulen. Da heute die meisten Schulen Ganztagesschulen sind, gäbe es ideale Möglichkeiten, soziale Tugenden wie Kooperation, Teamgeist, Hilfsbereitschaft und Solidarität auszubilden. Freie Arbeits- und Projektgruppen wären dafür geeignete Formate.

Sehen Sie auch Handlungsbedarf im Unterricht?

Ja, ich bin überzeugt, es würde ein Ruck durch die Schulen gehen, wenn sich alle bemühen würden, das Kerngeschäft der Lehrkräfte, den Unterricht, zu stärken. Viele Schulen leiden darunter, dass von den Schulbehörden vor allem Organisatorisches kommt. Dabei ist das Betriebssystem einer Schule immer die Didaktik, der gut gemachte Unterricht. Davon hängt ab, ob die Schüler viel oder wenig lernen. Ich würde es wirklich begrüßen, wenn wir die Pascha-Diskussion konstruktiv führen würden! Ich glaube übrigens, dass Friedrich Merz, von dem die „kleine Paschas“ ja ursprünglich stammen, genau das wollte.

Der CDU-Politiker hat sich im vergangenen Jahr bei Markus Lanz zum Thema geäußert…

… richtig, aber zitiert wurde er hinterher immer nur mit den beiden Skandalwörtern. Ich habe damals im Netz nach dem vollständigen Zitat gesucht und konnte es nicht finden. Dann transkribierte ich die Tonspur der Talkshow und siehe da: Das vollständige Zitat schilderte detailliert, mit welchen Zumutungen Grundschullehrerinnen zu kämpfen haben, wenn ihnen Jungen aus dem arabischen Kulturraum keinen Respekt zollen und sich nach einem starken Mann sehnen. Keine einzige Qualitätszeitung hat das Zitat in Gänze abgedruckt und zum Anlass genommen, eine pädagogische Diskussion über die Schwierigkeiten zu führen, denen die Lehrkräfte an unseren Grundschulen ausgesetzt sind. […]

Welche Möglichkeiten gibt es, handgreifliche Konflikte, von denen man in letzter Zeit so häufig hört, einzudämmen?

Es ist fraglich, ob es eine einzelne Lehrkraft allein schafft, die bestehenden Erziehungsdefizite auszugleichen. Das ganze Kollegium muss sich dieser Erziehungsaufgabe widmen, im Idealfall auf Grundlage eines konsensfähigen erzieherischen Leitbildes. An einer Gesamtschule, an der ich zwölf Jahre lang unterrichtet habe, führten wir z.B. ein Kommunikationstraining durch, durch das Schüler lernten, Konflikte verbal und nicht mehr handgreiflich zu lösen. Ein beträchtlicher Teil der Schüler an dieser Schule stammte aus dem patriarchalen Kulturkreis und hatte es nicht gelernt, Konflikte anders als körperlich zu lösen. Es war verblüffend zu sehen, wie die Schüler nach und nach lernten, heikle Situationen im Rollenspiel friedlich aufzulösen und wie sie die neuen Verhaltensmuster dann auch im Pausenhof immer öfter anwandten. Dies nur als ein konzeptuelles Beispiel. Es gibt viele Punkte, an denen angesetzt werden kann oder muss.

Wo zum Beispiel?

Vor einigen Jahren gab es in Berlin eine Kampagne, die sich an männliche Lehramtsstudenten richtete. Das Ziel war, mehr männliche Lehrkräfte an die Grundschulen zu bringen. Die Kampagne richtete sich darüber hinaus auch an junge Männer in der Ausbildung zum Erzieher, denn auch in den Kitas gibt es eine massive Überrepräsentanz des Weiblichen. Meines Wissens hat die Maßnahme gefruchtet, aber nur ein oder zwei Jahre lang, dann ist der Effekt wieder verpufft. Schade. Das Ziel an den Grundschulen sollte ein ausgeglichenes Verhältnis von weiblichen zu männlichen Lehrkräften sein. Fifty-Fifty also. Ich bin überzeugt, das könnte viele der aktuellen Konflikte abschwächen.

Aber nur, wenn die Jungen an eine männliche Lehrkraft geraten und diese dann auch nicht zu soft ist – oder?

Das glaube ich nicht. Die nicht so durchsetzungsstarken Lehrkräfte müssen auch lernen, mit solchen Jungen richtig umzugehen. Ich erinnere mich noch an einen Bio-Lehrer, der mir mal bei einem Schulausflug sein Herz ausschüttete. Er klagte über einen türkischen Schüler, der von der ersten bis zur letzten Minute seinen Unterricht stören würde. Den Kollegen machte das fix und fertig, er stand kurz vor der Depression.

Konnten Sie ihm denn helfen?

Zuerst fragte ich: Was hast du gegen den Knaben unternommen? Er antwortete: Ich habe sämtliche schulischen Sanktionen gegen ihn ergriffen – ohne Erfolg. Dann fragte ich ihn, ob er es schon mal mit Lob probiert habe. Er schaute mich an, als ob ich einen völlig unsinnigen Vorschlag gemacht hätte. Aber ich ließ mich nicht beirren. Rede mal mit anderen Kollegen, die den Schüler kennen, meinte ich. Frage sie, wo die Stärken des Jungen liegen. Und rede am besten auch mal mit dem Sportlehrer. Das war die richtige Fährte, denn der türkische Junge war ein Fußball-Ass, spielte in der Schulmannschaft als Kapitän. Die Mädchen himmelten ihn an.

Wie ging es weiter?

Ich sagte dem Bio-Lehrer, er solle es wie Angela Merkel bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 machen. Einfach zum nächsten Spiel gehen und dann mit dem Jungen ein wenig Smalltalk in der Kabine machen. Genau das tat er. Als er mich beim nächsten Mal kontaktierte, meinte er, er sei mir zu Dank verpflichtet. Er habe den Jungen gelobt – seitdem sei er zahm wie ein Reh. Mir ist es wichtig, diese Geschichte so ausführlich zu erzählen, weil ihr ein häufiges Muster zu Grunde liegt: Oft werden Verhaltensauffälligkeiten von Schülern – Aggressionen, Grenzüberschreitungen, aber auch ein innerer Rückzug – bestraft, statt sie als das zu sehen, was sie meist sind: Hilfeschreie, der Wunsch, mehr beachtet zu werden. Es wäre viel gewonnen, wenn alle Lehrkräfte, die solche Schüler unterrichten, die Signale erkennen und mit den Schülern das Gespräch suchen würden. Viele vermeintlich problematische Schüler, die ich erlebt habe, haben durch ihr Verhalten häusliche Konflikte kompensiert. Wenn man sie nun auch noch in der Schule bestraft und gedemütigt hätte, wären einige von ihnen Schulflüchtige geworden. Dabei gibt es so viele Mut machende Beispiele, wie Konfliktspiralen durchbrochen werden können. […]

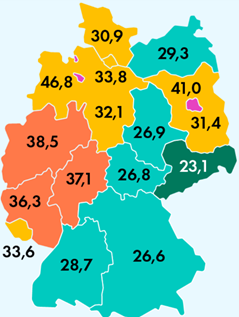

Was ist für Sie die wichtigste Erkenntnis der aktuellen PISA-Studie?

Zum ersten Mal wurde dokumentiert, dass die Leistungen aller Schüler unter der größer gewordenen Diversität in den Klassen leiden. Wenn man diese Erkenntnis ernst nimmt, gibt es keine Ausreden mehr. Wir müssen jetzt die Schulen so ertüchtigen, vor allem pädagogisch und didaktisch, dass sie mit den diversen Klassen besser umgehen können.

Wie soll das gehen?

Das Problem ist, dass unsere pädagogischen Konzepte nicht so beschaffen sind, dass sie gutes Lernen unter diesen erschwerten Bedingungen ermöglichen. Die Buntheit können wir sowieso nicht mehr abschaffen. Die ist in modernen Gesellschaften nun mal Realität. In den Lehrerkollegien gibt es so viel pädagogischen Sachverstand, dass es merkwürdig wäre, wenn es einem eingeschworenen Team nicht gelingen würde, Lern- und Erziehungskonzepte zu entwickeln, die mit der Vielfalt der Begabungen, kulturellen und religiösen Prägungen umgehen können. Ich bin davon überzeugt, dass eine Rückkehr zum begabungsgerechten Lernen, vor allem in den Hauptfächern, dazu beitragen könnte, dass alle Schülergruppen gute Lernleistungen erzielen. Warum sollte man nicht die schwachen Lerner in einer Lerngruppe zusammenfassen? Sie würden davon mehr profilieren, als wenn sie im Klassenverband von 25 Schülern untergehen.

Was für Konzepte empfehlen Sie sonst noch, um die Probleme anzupacken?

Zum Beispiel einen durchgehenden fachlichen Förderunterricht für Schüler, die Verständnisprobleme haben. Gute Erfahrungen machen Schulen mit Patenmodellen: Ältere Schüler geben jüngeren fachliche Nachhilfe. Dann die schon genannten Kommunikationsübungen und Rollenspiele. Lehrkräfte müssen lernen, genau hinzuschauen, um Lernkrisen rechtzeitig zu erkennen. Nützlich wäre es, wenn Lehramtsstudenten im Studium das Instrument der Lerndiagnostik besser vermittelt bekämen. Dann könnten sie später als Lehrkraft viel schneller erkennen, wenn ein Schüler fachliche Probleme hat. Nichts ist für einen Schüler frustrierender, als wenn er mit seinen Verständnisproblemen über Wochen und Monate hinweg alleingelassen wird.

Gibt es auch etwas Positives von der Schule zu berichten?

Ja, eine Schülergruppe hat von unserem Schulsystem in besonderer Weise profitiert: die Mädchen. Sie sind die Gewinner des Aufstiegs durch Bildung. Sie haben die Jungen, was die Abi-Zahlen angeht, vor ein paar Jahren überholt. Und auch qualitativ sind sie spitze: Unter den besten fünf Schülern eines Abi-Jahrgangs finden sich oft nur Mädchen. Mädchen mit ausländischen Wurzeln haben daran nachweislich einen immer größeren Anteil. Ja, man könnte sagen, dass auch muslimische Mädchen durchstarten. Wir sollten alles tun, um sie auf diesem Weg zu unterstützen. Wir sollten aber auch die Jungen im Auge behalten und vor allem an den Grundschulen besser in den Fokus nehmen – Stichwort: mehr männliche Lehrkräfte.

Das Wort „Lehrer“ fällt bei Ihnen gerade ziemlich oft…

Ich habe vor einigen Jahren ein Buch mit dem Titel geschrieben „Auf den Lehrer kommt es an“. Das kann man ruhig wörtlich nehmen. Lehrer haben es in der Hand, ob das Lernen gelingt oder nicht. Wer eigene Kinder hat, erlebt beim Abendbrot, dass der Sohn oder die Tochter den einen Lehrer loben, weil er so gut erklären kann, und die andere Lehrerin tadeln, weil es in ihrem Unterricht immer chaotisch zugeht. Bei Klassentreffen 20 Jahre nach dem Abitur können sich gestandene Familienväter noch gut an den tollen Geschichtslehrer erinnern, der die historischen Ereignisse so spannend erzählen konnte. Ein guter Lehrer bleibt ewig im Gedächtnis.

Hätten Sie noch ein schönes Schlusswort?

Ich vergleiche die Schule gerne mit einer ewigen Baustelle. Das Haus ist nie fertig. Mal muss man einen Erker anbauen, mal die Veranda erweitern, mal vielleicht den Garten vergrößern. Schule ist nichts Starres, sondern entwickelt sich durch die, die in ihr wirken, stetig weiter. Die Bewohner des Hauses arbeiten für den Moment, denn morgen kann alles schon wieder anders sein. So wie auch sonst im Leben. Überall in der Gesellschaft gibt es Veränderung. Wir leben in einer Welt, die internationaler, digitaler, bunter geworden ist und sich weiter wandelt. Schule darf sich nicht dagegen abschotten. Wir müssen die Schülerschaft so nehmen, wie sie ist. Zu sagen, in diesem Haus haben einige keinen Platz, wäre falsch.

[1] „Nicht das System ändern! Den Unterricht verbessern!“ | Für eine gute Schule (wordpress.com)

Rainer Werner arbeitete 30 Jahre lang als Lehrer für Deutsch und Geschichte an unterschiedlichen Schulen Berlins. Er hat zahlreiche didaktische Lehrwerke (Ernst Klett und Schroedel Verlag) für den Deutschunterricht verfasst, Vorträge zu pädagogischen und didaktischen Themen gehalten und Seminare und Workshops zur Weiterbildung von Lehrern durchgeführt. Rainer Werner schreibt pädagogische Beiträge für Zeitschriften und Tageszeitungen (FAZ, WELT, CICERO-online) und Bücher über den Lehrerberuf („Auf den Lehrer kommt es an“, „Lehrer machen Schule“). Seit seiner Pensionierung war er an acht Berliner Schulen als Vertretungslehrer tätig.