Eine OECD-Studie von 2024 kommt in dieser Frage zu einem klaren Ergebnis: Smartphones senken nicht nur die Lernleistung der Schülerinnen und Schüler, sondern stören auch das Sozialklima. Ein Verbot von Smartphones in Schulen wird empfohlen. In einigen Ländern, wie etwa Frankreich, Italien, Großbritannien und Brasilien, wurde dies bereits umgesetzt. Deutschland gehört nicht dazu. Die Entscheidung wird den einzelnen Schulen überlassen. Dabei weisen die Studien klar in eine Richtung: Je näher das Smartphone, desto geringer die Aufmerksamkeit und desto geringer ist die Lernleistung.

Die Grundlage für diesen Kommentar ist ein TV-Beitrag des 3Sat – Wissenschaftsmagazins NANO vom 28. Januar 2025[1] sowie die Studie „Students, digital devices and success“, OECD 2024.[2] Weitere Informationen und Quellen wurden durch das Schulforum-Berlin beigefügt.

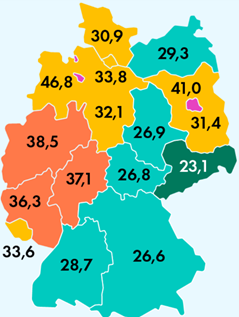

Die deutschen Schülerinnen und Schüler schneiden in internationalen Bildungsvergleichen derzeit eher mäßig ab. Das Ergebnis der letzten OECD Pisa-Studie: Besonders bei der Leseleistung waren deutsche Schüler schlechter als noch in den Jahren zuvor. Bildungsforscher Olaf Köller wird im NANO-Beitrag konkret: „Wir haben heute die Situation, dass drei von zehn Schülerinnen und Schülern, die 15 Jahre sind, eigentlich nicht lesen, schreiben und rechnen können, das heißt 30 Prozent. Das sind in absoluten Zahlen 250.000.“[3] Das bedeutet: Jährlich entlässt die Schule 250.000 Jugendliche mit „geringer Literalität“ („Funktionale Analphabeten“)[4]!

Mitschuld hat offenbar das Smartphone. Bei der Suche nach den Ursachen konnte die OECD in ihrer Studie „Students, digital devices and success. OECD 2024“ einen klaren Zusammenhang zwischen Smartphonenutzung der Schüler und den sinkenden Lernleistungen aufzeigen.

In der OECD-Studie heißt es explizit:

„Eine Maßnahme, die nachweislich Wirkung zeigt, ist ein Verbot von Smartphones in der Schule. PISA-Daten deuten darauf hin, dass solche Verbote wirksam sein können, wenn auch viel von der Durchsetzung abhängt.“[5]

Überraschend waren allerdings manche Presseberichte zu den Ergebnissen dieser Studie. Norbert Häring berichtete auf apolut.net am 11.6.2024: „Medien verdrehen Warnung der OECD zu Smartphones“[6].

Der SPIEGEL, so Häring, schaffte auf Basis der Meldung der Deutschen Presse-Agentur dpa das Kunststück, den Tenor der Studie in der Überschrift komplett umzudrehen. Das Magazin titelte: „OECD empfiehlt gezielten Einsatz von Handys im Unterricht“[7] und textete im Vorspann: „Schülerinnen und Schüler, die ständig aufs Handy starren, kommen nicht zum Lernen. Aber wenn Mobiltelefone gezielt im Unterricht eingesetzt werden, kann das sogar den Lernerfolg steigern. Das zeigt eine OECD-Studie.“

Anzumerken ist, dass die OECD nicht von „Mobiltelefonen“, sondern von „digitalen Geräten“ spricht, die nützlich für den Unterricht sein können. Die von dpa inspirierten Medienberichte machen daraus, dass die Nutzung von Smartphones im Unterricht den Lernerfolg steigere. Dabei macht die OECD-Studie auf Seite 6 unter der Überschrift „Der Kampf gegen die Ablenkung“[8] ganz ausdrücklich klar, dass (private) Smartphones am wenigsten als Unterrichtsinstrumente geeignet sind, weil die Schüler mit diesen multifunktionalen Geräten sehr viel anderes tun als lernen und dadurch vom Unterricht abgelenkt werden.

Andreas Schleicher, Leiter der Abteilung Bildung der OECD dazu in NANO: „Was wir sehen ist, dass die Bildungssysteme, die ein Handyverbot haben, weniger Schwierigkeiten haben. Da gibt es weniger Ablenkung, da gibt’s auch weniger soziale und emotionale Defizite. Das kann man schon klar sagen.“[9]

NANO berichtet weiter: Das Ablenkungspotential von Handys im Unterricht ist in der Wissenschaft unstrittig. 36,9 Stunden verbringen Jugendliche in Deutschland jede Woche am Smartphone. Umgerechnet fünf Sunden lang hängen die Befragten also täglich am Handy. Die Hälfte erhält mindesten 237 Benachrichtigungen pro Tag, 60 davon gehen während der Schulzeit ein.

Klaus Zierer und Tobias Böttcher von der Universität Augsburg haben die Erfahrungen vieler Lehrkräfte mit Smartphoneverboten gesammelt. Sie kommen im Beitrag von NANO zum selben Urteil wie die OECD-Studie.

Tobias Böttcher: „Die Veränderungen, die zu beobachten waren, die betreffen in erster Linie das soziale Klima, also den Umgang der Schülerinnen und Schüler untereinander. Wir gehen davon aus, dass das Sozialklima die Voraussetzung ist für die Lernleistung, die die Schülerinnen und Schüler letztendlich erbringen können.“[10]

Die Augsburger Erziehungswissenschaftler untersuchten die Auswirkungen solcher Smartphoneverbote anhand von fünf internationalen Studien aus Norwegen, Spanien, Tschechien, England und Schweden.

Klaus Zierer: „Die zentrale Beobachtung infolge eines Smartphoneverbotes war, dass sich die Pausen komplett verändert haben. Die Interaktion zwischen den Schülerinnen und Schülern waren ja andere, sie haben miteinander gespielt, sie haben miteinander gesprochen und gleichzeitig konnte festgestellt werden, dass das Phänomen Cybermobbing, das in den letzten Jahren immer mehr zunimmt, in den Schulen zurückgedrängt worden ist und damit die Schule wieder mehr zu einem Lebensraum für Kinder und Jugendliche geworden ist.“[11]

NANO berichtet weiter: Erstaunlicherweise beurteilte ein Großteil der Schülerinnen und Schüler ein Smartphoneverbot im Nachhinein als positiv. Den Ergebnissen der Augsburger Pädagogen zufolge ist aber ein alleiniges Verbot nicht ausreichend. Allein schon, weil Smartphones fester Bestandteil der Alltagskultur sind. Ein solches Verbot muss pädagogisch begleitet werden, um einen verantwortungsvollen Umgang mit der Technik zu fördern. Aber die Smartphones müssen raus aus der Schule!

Klaus Zierer: „Die Studien die wir auswerten weisen uns diesen Weg und sie sagen ganz klar, die Smartphones müssen weggesperrt werden, […] sie dürfen nicht im Klassenzimmer sein. Da wir auch wissen, je näher das eigene Smartphone ist, desto geringer ist die Aufmerksamkeitsfähigkeit und desto geringer ist die Lernleistung.“[12]

Sven Lindberg, Leiter der „Klinischen Entwicklungspsychologie“ an der Universität Paderborn, hat eine Studie zum Einfluss des Smartphones auf kognitive Fähigkeiten durchgeführt. Veröffentlicht wurde die Studie in Nature-Journal. Die GEW-Ansbach berichtete darüber.[13] Die Ergebnisse zeigten das gleiche Problem, das von den Pädagogen beobachtet wird. Sven Lindberg in NANO: „In der Schule haben wir herausgefunden, dass tatsächlich das Smartphone, selbst wenn es ausgeschaltet ist, einen Einfluss auf unsere Konzentration hat. Also das heißt, ist das Smartphone da, dann werden wir langsamer, können uns schlechter konzentrieren, als wenn es z.B. im Nebenraum liegt.“[14]

Lindbergs Team hat die Studie mit 42 Probanden im Alter zwischen 20 und 34 Jahren durchgeführt. Allein die Verfügbarkeit des Gerätes senkte die Aufmerksamkeit um 15 Prozent. Für Aufmerksamkeit stehen nur begrenzte kognitive Ressourcen zur Verfügung. Das Smartphone als Psychofalle. Bereits die Anwesenheit des Gerätes produziert die Erwartung von Reizen und aktiviert dabei Elemente des körpereigenen Belohnungssystems.

Sven Lindberg: „Das passiert mittlerweile so vollautomatisch, dass das Handy gar nicht mehr angeschaltet sein muss und diese Reize kommen – sondern ich mache mir Gedanken, welche Reize ich gerade verpasse.“[15]

Alle bisher durchgeführten Studien kommen zu ähnlichen Ergebnissen, die eigentlich zu einem strikten Handyverbot in Schulen führen müssten. In Deutschland bleibt es nach wie vor den einzelnen Schulen überlassen.

Andreas Schleicher in NANO: „Wenn man das den Schulleitungen überlässt, da sehen wir kaum Effekte. Die Schüler finden immer Wege das zu umgehen. Wenn man das den Lehrkräften überlässt, auch das haben wir untersucht, auch das ist im Grunde weitgehend wirkungslos.“[16]

Man tut sich hierzulande schwer, Konsequenzen zu ziehen.

In der OECD-Studie „Students, digital devices and success“ heißt es dazu auf Seite 8:

„Viele Bildungseinrichtungen haben Regeln eingeführt, um das Problem der Ablenkung anzugehen, aber ihre Wirksamkeit ist minimal. Wenn die schriftlichen Erklärungen oder Regeln einer Schule zu allgemein gehalten, ungenau oder nachsichtig sind, ist es unwahrscheinlich, dass sie ein effektives Lehren und Lernen mit digitalen Geräten unterstützen. Lehrer müssen auch in der Lage sein, die Regeln durchzusetzen, werden aber wahrscheinlich oft Schwierigkeiten haben, die Schüler effektiv zu überwachen, selbst wenn sie digitale Geräte in den Unterricht integrieren. Eine Maßnahme, die nachweislich Wirkung zeigt, ist ein Verbot von Smartphones in der Schule. PISA-Daten deuten darauf hin, dass solche Verbote wirksam sein können, wenn auch viel von der Durchsetzung abhängt. […] Die Daten deuten darauf hin, dass selbst in Schulen mit Verboten die Schüler Schwierigkeiten haben können, ein verantwortungsvolles Verhalten in Bezug auf die Smartphonenutzung an den Tag zu legen.“[17]

Klaus Zierer fasst die bisherigen Erkenntnisse in „campus schulmanagement“ am 3.1.2025 zusammen: „Ein Smartphone-Verbot braucht die volle Unterstützung und Überzeugung des gesamten Kollegiums, um wirklich zu greifen. Halbherzige Maßnahmen, die nicht konsequent umgesetzt werden, kann man sich sparen. Nur mit klaren Regeln und einer geschlossenen Haltung funktioniert ein Verbot, das bestätigen auch die Studien.“[18]

Da stellt sich die Frage: Warum fehlt für ein generelles Smartphoneverbot in der Schule bisher der politische Wille?

Ein nachahmenswertes Beispiel:

Die brasilianische Zeitung „pagina12“ berichtete, dass in Brasilien die Verwendung von Smartphones an Schulen durch ein Gesetz generell verboten wurde[19]. Das Verbot betrifft öffentliche wie private Schulen auf Primarschul- und Sekundarschulebene und gilt für den Unterricht wie auch während der Pausen.

Interessant dabei ist: Es gilt auch ein Verbot für die Minister des brasilianischen Präsidenten Lula, mit ihren Smartphones an Sitzungen teilzunehmen, weil sie dadurch abgelenkt seien, so wie es in der Schule auch der Fall sei.

Abspann bei NANO: In der ganzen Geschichte der Menschheit gab es keine Entwicklung die unser Leben so rasant komplett umgekrempelt hätte wie die des Smartphones. Diese Ablenkungsmaschine ist ein Angriff auf unsere wichtigste menschliche Fähigkeit, nämlich sich auf eine Sache fokussieren zu können. Mit dieser Herausforderung können wir die Kinder nicht alleine lassen, das ist Sache der Eltern, aber auch eine staatliche Aufgabe.

Anmerkungen und Quellen durch Schulforum-Berlin:

[1] https://www.3sat.de/wissen/nano/250128-sendung-smartphoneverbot-im-unterricht-pro-und-contra-nano-100.html [30.01.2025]

[2] Students, digital devices and success. OECD 2024. https://www.oecd.org/en/publications/students-digital-devices-and-success_9e4c0624-en.html

[3] https://www.3sat.de/wissen/nano/250128-sendung-smartphoneverbot-im-unterricht-pro-und-contra-nano-100.html [30.01.2025]

[4] Menschen, die nicht ausreichende Fähigkeiten im Lesen und Schreiben haben „sind aufgrund ihrer begrenzten schriftsprachlichen Kompetenzen nicht in der Lage, am gesellschaftlichen Leben in angemessener Form teilzuhaben.“ Dieses Problem wurde im TV-Beitrag nicht weiter thematisiert. https://www.fachstelle-grundbildung.de/funktionaler-analphabetismus.html

[5] Students, digital devices and success. OECD 2024. (S. 8): „One action that has demonstrable impact is a ban on smartphones at school. PISA data suggest that such bans can be effective, although with a lot depending on enforcement.“ https://www.oecd.org/en/publications/students-digital-devices-and-success_9e4c0624-en.html

[6] apolut.net, Medien verdrehen Warnung der OECD zu Smartphones, Norbert Häring, 11.6.2024, https://apolut.net/medien-verdrehen-warnung-der-oecd-zu-smartphones-von-norbert-haering/

[7] Überschrift des SPIEGEL-Berichts: OECD empfiehlt gezielten Einsatz von Handys im Unterricht. https://www.spiegel.de/panorama/bildung/bildung-oecd-studie-empfiehlt-gezielten-einsatz-von-handys-im-unterricht-a-5e0d1bd5-99ae-4783-92a9-0ecb08d15c1a [30.01.2025]

[8] Students, digital devices and success. OECD 2024. (S. 6). https://www.oecd.org/en/publications/students-digital-devices-and-success_9e4c0624-en.html

[9] 3sat – NANO vom 28. Januar 2025. https://www.3sat.de/wissen/nano/250128-sendung-smartphoneverbot-im-unterricht-pro-und-contra-nano-100.html [30.01.2025]

[10] 3sat – NANO vom 28. Januar 2025. https://www.3sat.de/wissen/nano/250128-sendung-smartphoneverbot-im-unterricht-pro-und-contra-nano-100.html [30.01.2025]

[11] 3sat – NANO vom 28. Januar 2025. https://www.3sat.de/wissen/nano/250128-sendung-smartphoneverbot-im-unterricht-pro-und-contra-nano-100.html [30.01.2025]

[12] 3sat – NANO vom 28. Januar 2025. https://www.3sat.de/wissen/nano/250128-sendung-smartphoneverbot-im-unterricht-pro-und-contra-nano-100.html [30.01.2025]

[13] Handy aus, Gehirn an. Paderborner Wissenschaftler*innen veröffentlichen Studie zur Auswirkung von Smartphones auf die Aufmerksamkeit in Nature-Journal. https://www.gew-ansbach.de/data/2023/07/Uni-Paderborn_Handy_aus_Gehirn_an_2023-07-01.pdf [30.01.2025]

[14] 3sat – NANO vom 28. Januar 2025. https://www.3sat.de/wissen/nano/250128-sendung-smartphoneverbot-im-unterricht-pro-und-contra-nano-100.html [30.01.2025]

[15] 3sat – NANO vom 28. Januar 2025. https://www.3sat.de/wissen/nano/250128-sendung-smartphoneverbot-im-unterricht-pro-und-contra-nano-100.html [30.01.2025]

[16] 3sat – NANO vom 28. Januar 2025. https://www.3sat.de/wissen/nano/250128-sendung-smartphoneverbot-im-unterricht-pro-und-contra-nano-100.html [30.01.2025]

[17] Students, digital devices and success. OECD 2024. (S. 8). https://www.oecd.org/en/publications/students-digital-devices-and-success_9e4c0624-en.html

[18] Klaus Zierer am 3.1.2025 in „campus schulmanagement. https://www.campus-schulmanagement.de/magazin/smartphone-verbote-an-schulen-was-bringen-sie-wirklich-klaus-zierer [30.01.2025]

[19] Siehe dazu: https://www.pagina12.com.ar/796695-lula-promulgo-la-ley-que-prohibe-el-uso-de-celulares-en-las- [30.01.2025]