Die Ergebnisse des IQB-Bildungstrends 2022 sind für das Fach Deutsch – wie im Vorjahr – „in hohem Maße besorgniserregend“, heißt es in der am 13. Oktober veröffentlichten Studie[1] des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB).

„Die Schulkinder in Deutschland lesen so schlecht wie nie!“ [2]

Manfred Fischer für Schulforum-Berlin

Schulbücher gelten als altbacken, Apps und Tablets als innovativ. Doch trotz – oder gerade wegen – digitaler Unterstützung lesen Schulkinder in Deutschland so schlecht wie nie. Ist die von den sogenannten „Bildungs“-Stiftungen geforderte „digitale Schule“ ein Irrweg? Bildungspsychologen fordern mehr Papier und genaue Analysen darüber, wo digitale Medien sinnvoll sind und wo sie störend wirken.

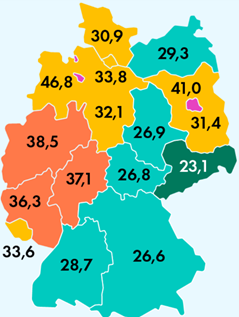

Der IQB-Bildungstrend 2022 zeigt den derzeitigen Lesestand der Schülerinnen und Schüler der neunten Klasse in den einzelnen Bundesländern.

In der nebenstehend abgebildeten Grafik[3] ist der prozentuale Anteil der Schülerinnen und Schüler dargestellt, die den Mindeststandard im Lesen nicht erreichen.

Deutschlandweit liegt der Anteil bei 32,5 Prozent! Für sie wird es schwierig bis unmöglich in der weiteren Schullaufbahn den Anschluss zu behalten.

Die Schülerinnen und Schüler der Bundesländer Bremen und Berlin „verweilen“ seit Jahren im Ranking auf den letzten beiden Plätzen. Über die Gründe wird seit Jahren diskutiert!

Wer Bücher liest oder wem vorgelesen wird, kann sich deutlich besser sprachlich ausdrücken. Der Wortschatz der Schüler in der vierten Klasse ist umso größer, je häufiger sie analoge Bücher lesen.

Das ist das Ergebnis einer Studie des Dortmunder Instituts für Schulentwicklungsforschung [4], an der 4611 Viertklässler aus 252 Grundschulen in Deutschland teilgenommen haben. Von denen haben ein Viertel angegeben, (fast) täglich an digitalen Geräten zu lesen.

„Der Wortschatz ist am kleinsten, wenn Kinder oft an digitalen Geräten lesen und gleichzeitig selten bis nie ein Buch.“

Berichtet wird, dass dies möglicherweise mit der Art der Texte zusammenhängt: So beinhalten z.B. Chatnachrichten keine längeren, aufeinander aufbauende Textpassagen und weniger vielfältigen Wortschatz. Dies trägt kaum zu einem Ausbau des Wortschatzes bei und gleichzeitig fehlt die Zeit für sprachförderliche Aktivitäten. Das Forscherteam betont:

„Sämtliche Studien in den letzten Jahren machen deutlich, dass Sprachkompetenzen unabdingbar sind, um einen erfolgreichen weiteren Schul- und Lebensweg zu ermöglichen.“ [5]

Als Ergebnis empirischer Bildungsforschung kann man festhalten:

Die Nutzung digitaler Medien zur Erlangung von Sprachkompetenz bei Schülerinnen und Schülern reduziert den Wortschatz und hemmt die Fähigkeit zum Textverständnis und zur Textproduktion.

In anderen Ländern wie Frankreich, den Niederlanden und Schweden werden diese negativen Einflüsse von der Politik aufgegriffen und es wird bereits umgedacht.

Schwedens Schulministerin stoppte die Digitalisierungsstrategie ihrer Bildungsbehörde und versprach, statt in Onlinetools wieder mehr Geld in gedruckte Schulbücher zu investieren. Das Karolinska Institut, Medizinische Universität Stockholm[6], erklärte dazu:

„Die Annahme, dass die Digitalisierung die von der schwedischen Bildungsbehörde erwarteten positiven Effekte haben wird, ist nicht evidenzbasiert, d.h., nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhend.“

Weiter wird von der schwedischen Forschergruppe berichtet:

„Die Nationale Bildungsagentur scheint sich überhaupt nicht bewusst zu sein, dass die Forschung gezeigt hat, dass die Digitalisierung der Schulen große, negative Auswirkungen auf den Wissenserwerb der Schüler hat.“

Dies bestätigt aktuell auch ein ARD-Bericht der „Tagesschau“ vom 17.12.2023 zu Schwedens Bildungspolitik mit dem Thema: „Wir haben zu viel digital gemacht“. Lange war Schweden stolz auf seine digitalen Klassenzimmer. Doch daran gibt es inzwischen viel Kritik. Die Lernkompetenz gehe stark zurück, warnt Schwedens Regierung und will wieder mehr Bücher in den Schulen sehen.

Dazu Dr. Klaus Zierer, Ordinarius für Schulpädagogik an der Universität Augsburg: „Ich habe das mal bewusst als `Digitalisierungswahn´ bezeichnet, weil, wo immer wir heute Probleme sehen, ob das im Schulsystem ist, ob das der Lehrermangel ist, ob das Lerndefizite sind. Der erste Griff ist immer sofort zu den `Digitalen Medien´, in der Hoffnung, dass diese die Probleme lösen. Wenn man ehrlich ist, muss man aber feststellen, dass viele Probleme, die wir im Bildungsbereich haben, von einer unreflektierten Digitalisierung letztendlich befeuert werden.“[7]

Was ist also in den Köpfen der Schülerinnen und Schüler los?

Werden analoge Informationen anders verarbeitet als digitale? Werden Texte auf Tablets oder anderen elektronischen Medien von Schülern schlechter durchdrungen als Texte auf Papier?

Diese Fragen stellte eine Studie an der spanischen Universität in Sevilla[8] und löste europaweit Diskussionen aus. Pablo Delgado, Bildungspsychologe, Universität Sevilla:

„Es gibt zwei Haupthypothesen. Die eine ist die fehlende Beteiligung eines Körpers beim Lesen digitaler Texte auf dem Bildschirm. Dies hängt mit der Theorie der ` verkörperten Kognition´ zusammen, die besagt, dass unsere Denkprozesse, unsere kognitiven Prozesse, nicht auf unseren Verstand beschränkt sind, sondern, dass die Art und Weise, wie wir physisch mit Objekten und mit der Welt interagieren, ebenfalls Teil dieser Prozesse ist.“

Das heißt, es macht einen Unterschied, ob wir in einem Lernprozess im Austausch mit einem Menschen oder mit einem Bildschirm sind. Von Bedeutung ist eine lebendige Lehrer-Schüler-Begegnung.

Eine zweite Hypothese der spanischen Wissenschaftler lautet: Den Menschen, die digitale Texte im Internet lesen, geht es darum, schnell Informationen zu finden, und dies würde zu einer oberflächlichen Lesegewohnheit führen – unabhängig vom Alter. Das wird als „Oberflächlichkeitshypothese“ bezeichnet.

Welche Bedeutung hat diese Erkenntnis für den Unterricht? Sollen also digitale Medien aus dem Unterricht wieder verschwinden? Pablo Delgado:

„Wenn es also einen Wandel in der Bildung in Bezug auf digitale Technologien geben muss, dann würde ich sagen, dass es nicht darum geht, sie nicht mehr zu nutzen. Ich glaube nicht, dass dies eine gute Sache ist, denn die Schüler müssen lernen, diese Werkzeuge zu nutzen. Mit anderen Worten: Die Nutzung der Instrumente muss ein eigenes Bildungsziel sein.“

Die Ergebnisse der PISA-Sonderauswertung: Lesen im 21. Jahrhundert für Deutschland[9]

Schülerinnen und Schüler, die häufig Bücher analog lesen, schneiden beim PISA-Test besser ab als Schülerinnen und Schüler, die Bücher eher online lesen.

Nicht einmal die Hälfte der 15-Jährigen in Deutschland kann Fakten von Meinungen unterschieden – soziale Herkunft spielt beim Umgang mit digitalen Medien eine große Rolle.

In 35 Ländern besteht zwischen den Schülerleistungen im Bereich Lesekompetenz und der Nutzungsdauer digitaler Geräte für schulische Zwecke ein negativer Zusammenhang, insbesondere in Deutschland.

Deutschland ist das Land, in dem zwischen 2009 und 2018 die Freude am Lesen am stärksten zurückgegangen ist.

Was sind die größten Herausforderungen an das deutsche Bildungssystem?

Am 8. Dezember 2023 erschien im „Tagesspiegel“ unter dem Titel „Fragwürdige Bildungsstudie“[10] ein Interview zu den PISA-Ergebnissen mit Dr. Heiner Barz, Professor für Erziehungswissenschaften an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Auf die Frage: Worin sehen Sie die größten Herausforderungen des deutschen Bildungssystems? antwortete er: Ein Problem ist, „dass deutsche Politik durch die Einwanderung von Migranten auch die Schulen vor massive Probleme stellt“. […] „Ein zweites Problem ist die viel beschworene `digitale Bildungsrevolution´[11]. Viele Pädagogen und Bildungsexperten sehen im zu frühen Einsatz von Bildschirmmedien in Kita und Schulen mehr das Problem als die Lösung. Sie verlangen vielleicht nicht nach einer neuen `Kreidezeit´ – aber doch nach einer Rückbesinnung auf die lebendige Lehrer-Schüler-Begegnung, auf das fruchtbare Unterrichtsgespräch und auf den pädagogisch gestalteten Rhythmus von Anstrengung und Entspannung in der Eroberung neuer Wissenswelten.“

Das „Trojanische Pferd“[12] der allumfassenden „Digitalisierung der Bildung“ ist unter uns. Christian Füller schrieb in der Hamburger GEW-Zeitung dazu: „Mit der Digitalisierung aber haben vor allem die Stiftungen mit Technologieunternehmen im Hintergrund[13] eine völlig neue Mission: Sie rollen unter den großen Überschriften ,Teilhabe‘ und ,Kooperation‘ ein großes Trojanisches Pferd in die Schulen – das digitalisierte Lernen samt Endgeräten.“

Sollten nicht die Lehren, die in anderen europäischen Ländern aus dem „Digitalisierungshype“ gezogen werden, auch in deutschen Schulen Beachtung finden?

Artikel als PDF-Beitrag

[1] IQB-Bildungstrend 2022, S. 37, https://box.hu-berlin.de/f/286e96a9a06546b88f4e/?dl=1

[2] Beitrag mit Informationen aus: NANO, 3sat vom 6.12.2023, https://www.3sat.de/wissen/nano/231206-digitale-leseschwaeche-nano-100.html

[3] Bildquelle: https://deutsches-schulportal.de/bildungswesen/iqb-bildungstrend-die-wichtigsten-ergebnisse/

[4] https://ifs.ep.tu-dortmund.de/nachrichtendetail/wortschatz-und-leseverhalten-von-viertklaesslerinnen-in-deutschland-sonderauswertung-einer-repraesentativen-studie-1-26250/

[5] https://ifs.ep.tu-dortmund.de/storages/ifs-ep/r/Downloads_allgemein/Pressemeldung_IFS-Wortschatz_final_webseite.pdf

[6] Karolinska-Institut (Schweden): Stellungnahme zur nationalen Digitalisierungsstrategie in der Bildung. Deutsche Übersetzung.

[7] Aus NANO, 3sat vom 6.12.2023, https://www.3sat.de/wissen/nano/231206-digitale-leseschwaeche-nano-100.html

[8] NANO, 3sat vom 6.12.2023, https://www.3sat.de/wissen/nano/231206-digitale-leseschwaeche-nano-100.html; Start des Interviews nach 4Minuten 33Sekunden.

[9] Aus: https://www.vodafone-stiftung.de/pisa-report-lesen-im-21-jahrhundert/

[10] Siehe: https://www.tagesspiegel.de/wissen/was-sagt-uns-die-studie-wirklich-ein-ausstieg-aus-pisa-konnte-sinnvoll-sein-10889485.html oder „Tagesspiegel“ vom 8.12.2023, S. 16

[11] Mehr dazu: Bildung im digitalen Wandel – zur Dialektik eines Transformationsprozesses, chwalek bildung_im_digitalen_wandel.pdf (bildung-wissen.eu)

[12] Das Bildungsgeschäft der Bertelsmann Stiftung, Christian Füller, https://www.gew-hamburg.de/themen/bildungspolitik/perfektes-zusammenspiel

[13] Unternehmensnahe Stiftungen im Bildungsbereich, Deutscher Bundestag, 2023, WD 8 – 3000 – 046/23, https://www.bundestag.de/resource/blob/968854/1bb8f689743f55cdb728acb36abcce91/WD-8-046-23-pdf-data.pdf