Schreiben ungenügend

Bei Vergleichsarbeiten bleibt jeder zweite Schüler unter den Mindeststandards. Ein weiteres Problem: Lehrer sind nicht auf Kinder von Flüchtlingen vorbereitet.

31.08.2015, Susanne Vieth-Entus

Bild: literaturtipps.de

Die Schüler schreiben miserabel.

Dies ist zumindest das jüngste Ergebnis der Vergleichsarbeiten in den dritten Klassen. Demnach erfüllt die Hälfte der Drittklässler nicht einmal die Mindeststandards, die die Kultusministerkonferenz für die Rechtschreibung angesetzt hat: Sie können demnach maximal „lautgetreu“ schreiben, bringen also nur zu Papier, was sie hören. Der „Stuhl“ wird dann zum „schtul“, das „Fahrrad“ mutiert zum „varat“. (…)

An der Vergleichsarbeit, „Vera 3“ genannt, hatten 2014 rund 23.000 Schüler teilgenommen. Ausgewertet wurde sie vom Institut für Schulqualität (ISQ) Berlin-Brandenburg. Dabei kam auch heraus, dass selbst von den deutschstämmigen Schülern 45 Prozent an der untersten Hürde hängen bleiben. Bei den Klassenkameraden anderer Herkunftssprachen sind es 64 Prozent. (…)

Aber auch beim Lesen sind die Kinder anderer Muttersprachen extrem benachteiligt: 45 Prozent können nicht im Entferntesten mithalten. (…)

Zum Ende der Klasse 4, wenn die Kinder bundesweit üblicherweise die Grundschule verlassen, sollen alle wichtigen Grundlagen für das Lesen und Schreiben gelegt sein. (…)

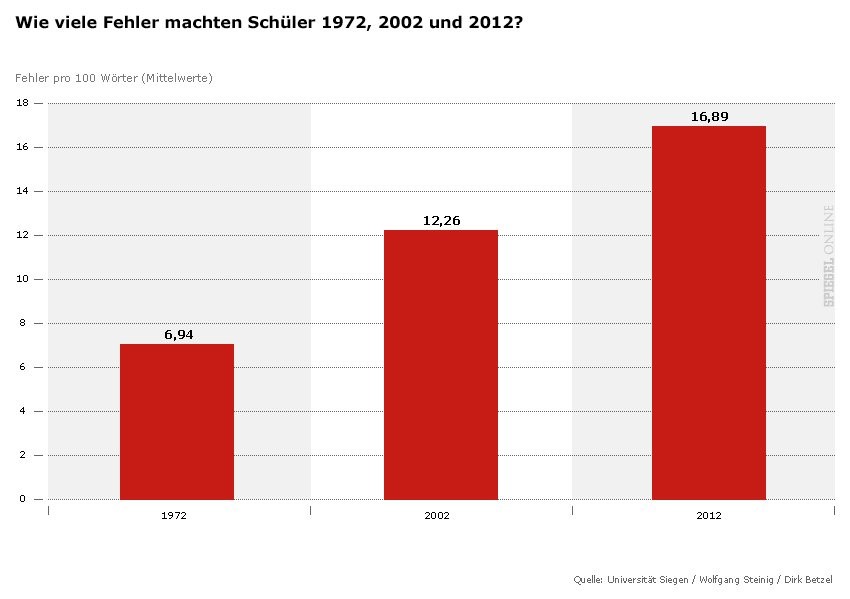

aus: http://www.spiegel.de/fotostrecke/rechtschreibung-schueler-machen-mehr-fehler-schreiben-aber-kreativer-fotostrecke-94889.html

„Es hapert bei den Lehrern offensichtlich an der Methodik“, lautet die Einschätzung eines Schulrates, der nicht namentlich genannt werden möchte. (…)

Berlins ehemalige Ausländerbeauftragte Barbara John nennt zwei weitere Gründe: Überproportional viele Migranten kommen aus bildungsfernen Schichten und werden von zu Hause kaum gefördert und die Lehrer wüssten nicht gut genug, wie „Deutsch als Zweitsprache“ (DaZ) zu vermitteln ist. (…)

Angesichts von rund 150.000 Schülern mit Migrationshintergrund und ihrer anhaltend schlechten Ergebnisse in allen Leistungsvergleichen stellt sich für viele Fachleute die Frage, wie die Stadt den mindestens 5000 Flüchtlingen gerecht werden kann, die ab diesem Montag in den Willkommensklassen angemessen gefördert werden sollen. „Ich würde diese Klassen eher ,Verzweiflungsklassen‘ nennen“, sagt FU-Grundschulforscher Jörg Ramseger, „denn die Lehrer sind hilflos und die Behörde auch“.

zum Artikel: Der Tagesspiegel, 31.08.2015, Susanne Vieth-Entus, Schreiben ungenügend

siehe auch: Spiegel online, 19.06.2013, Veronika Hackenbroch, Lernmethode „Lesen durch Schreiben“: „Das ist völliger Unsinn“

Schreib, wie du sprichst – der Rest kommt von allein. Nach dieser Methode sollen heute viele Kinder die richtige Rechtschreibung lernen. Im Interview erklärt Grundschulexperte Günter Jansen, warum er von dieser Methode überhaupt nichts hält und welche Kinder besonders darunter leiden.

Ausfühliche Informationen zum Thema: „Lesen durch Schreiben“, „Spracherfahrungsansatz“, Schreibenlernen ´nach Gehör´ unter:

Elternbrief Nr.13, Pädagogik gegen das Kind, www. Grundschulservice.de, Günter Jansen

Drei Methoden im Schreibunterricht sind in Deutschland verbreitet.

Lesen durch Schreiben: Die Schüler sollen selbständig Wörter so verschriften, wie sie sie hören, und erst später die Regeln lernen. Schwache Lerner scheitern daran.

Silbenanalytische Methode: Die Schüler lernen systematisch die Strukturen von Wörtern zu erkennen. Diese Methode verlangt eine sehr strukturierte, angeleitete Form von Unterricht.

Analytisch-synthetische Methode: Hier werden für Lerner die Wörter einerseits in ihre Bestandteile zerlegt (Analyse) und andererseits Buchstaben zu Wörtern zusammengezogen (Synthese). Es wird oft mit Fibeln gearbeitet.

In Berlin wird den Lehrern/Schulen die Methodenwahl überlassen.

Untersuchungen belegen, dass schwächere Schüler eine feste Struktur brauchen, Regeln erklärt werden müssen und genügend Zeit für kontrolliertes Üben haben.

siehe auch: Deutschlandfunk, 28.08 2014, Barbara Weber, Lesen und Schreiben lernen. Streit um die richtige Methode

Agi Schründer-Lenzen (Erziehungswissenschaftlerin und seit 2004 Inhaberin der Professur für Allgemeine Grundschulpädagogik und -didaktik an der Universität Potsdam):

„Da würde ich schon empfehlen, mit einem Fibel-Lehrwerk anzufangen und dann aber diesen Fibel-Lehrgang anzureichern, damit die Kinder eine Basis haben, von der aus sie erstmal auf die richtige Spur gelenkt werden, denn wenn ich nach der Reichen-Methode unterrichte“, also der „Lesen durch Schreiben“-Methode mit der Anlauttabelle, „dann ist es so, dass die Kinder einen Weg in die Schriftsprache gewiesen bekommen, der grundsätzlich einseitig und auch fehlerhaft ist. Man sollte ihnen vom ersten Tag an das anbieten, was richtig ist. “

Damit scheint sie dem 8-jährigen Jan aus der Seele zu sprechen.

„Also ich würde sagen, dass man schon anfängt, die Fehler zu korrigieren in der Ersten, weil sonst hat man sich da dran gewöhnt zum Beispiel Blatt hinten nur mit einem t zu schreiben. Da kommt auf einmal jemand in der Zwei und sagt, das ist falsch, und das ist falsch. Da kriegt man irgendwie so ein ganz trauriges Gefühl.“

siehe auch: Expertenanhörung zum Thema Rechtschreibunterricht an Hamburger Grundschulen im Schulausschuss der Hansestadt Hamburg am 3.12.2013.

Stellungnahme: Prof. Dr. Agi Schründer -Lenzen (Universität Potsdam, Professur für Allgemeine Grundschulpädagogik und- didaktik)

(…) Ein einseitig auf lautorientiertes Verschriften mit einer Anlauttabelle ausgerichteter Anfangsunterricht ist aus verschiedenen Gründen abzulehnen:

1. Er vernachlässigt die für viele Kinder notwendige systematische Unterstützung des Leselernprozesse und setzt die Kinder mit dem Prinzip „Schreibe wie du sprichst“ auf eine falsche Fährte, denn ohne Zweifel sind für das Erlernen der Orthographie weitere grammatische Regularitäten (Silben-, Morphemstrukturen) und syntaktisch-semantische Besonderheiten zu beachten.

2. Das „Hilfsmittel“ Anlauttabelle ist allenfalls als „Gedächtnisstütze“ für die dominanten Buchstaben-Laut-Verbindungen geeignet, nur sehr eingeschränkt aber für ein „Entdecken“ von Wortschreibungen. Diese Einschränkung gilt insbesondere für Kinder mit Migrationshintergrund, mit dialektaler Aussprache oder mit sonstigen Lernbeeinträchtigungen. Diese Kinder verfügen am Schulanfang nicht über ein sprachsystematisches Wissen und eine artikulatorische Modellsprache, mit der ihnen diese zudem sehr mühselige Verschriftung von Wörtern gelingen könnte.

3. Das Ausblenden rechtschriftlicher Korrektheit („Fehlertoleranz“) zugunsten eines „kreativen“ Verschriftens von vermeintlich Hörbarem, wird auch in einem weiteren methodischen Konzept des Anfangsunterrichts, dem Spracherfahrungsansatz (seit den 1980iger Jahren durch Brügelmann/Brinkmann/Bartnitzky vertreten und über den Grundschulverband weit in die Schulpraxis verbreitet), u.a. damit legitimiert, dass Falschschreibungen sich nicht sofort einprägen würden. Diese Argumentation ist nicht falsch aber dennoch problematisch, denn sie vernachlässigt die absolut notwendige Übungsintensität der orthographisch korrekten Schreibweisen. Diese stellen sich bei keinem Kind quasi naturwüchsig allein, wie die Fehldeutungen der Schriftsprachentwicklungsmodelle suggerieren. Diese im wissenschaftlichen Kontext entwickelten theoretischen Modelle einer zunehmenden rechtschriftlichen Kompetenz sind als diagnostische Klassifikationssyteme zu verstehen, um Rechtschreibfehler qualitativ ordnen zu können, sie sind aber keine Aussage über einen sich quasi von selbst einstellenden Kompetenzerwerb, denn Orthographie ist ohne Zweifel ein recht kompliziertes Normsystem. Schriftspracherwerb bedarf damit immer auch der Instruktion durch eine kompetente Lehrkraft, die in Kenntnis der individuellen Lernausgangslage, jedem Kind die Unterstützung anbieten kann, die es benötigt, um richtig Schreiben und Lesen zu lernen.

(…) Empfehlungen für die Überarbeitung des Hamburger Bildungsplans:

1. Implementierung konstruktiver Hinweise auf einen systematischen Rechtschreibunterricht

2. Verbindliche Vorgaben für einen Grundwortschatz

3. Beachtung der Verbindung von Schreib- und Leselernprozessen unter Berücksichtigung strukturierender Leselernhilfen

4. Würdigung der Bedeutung des Erwerbs schreibmotorischer Fähigkeiten

5. Verzicht auf einseitige methodisch- didaktische Orientierungen des Anfangsunterrichts zugunsten einer individuell- adaptiven Unterrichtspraxis, die jedem Kind einen erfolgreichen Schriftspracherwerb ermöglicht.

zur Stellungnahme: Expertenanhörung zum Thema Rechtschreibunterricht an Hamburger Grundschulen im Schulausschuss der Hansestadt Hamburg am 3.12.2013

Der weltweit bekannteste Bildungsforscher John Hattie hat in seinem viel beachteten Buch „Lernen sichtbar machen“ (

Der weltweit bekannteste Bildungsforscher John Hattie hat in seinem viel beachteten Buch „Lernen sichtbar machen“ (